京都清水寺でいただける御朱印の種類

通年頒布の御朱印一覧

| いただける御堂 | 御朱印の墨書き | 霊場名 |

| 清水寺「善光寺堂」 | 「大悲閣」 | 【洛陽三十三所観音巡礼・第十番札所】 |

| 清水寺「朝倉堂」 | 「大悲閣」 | 【洛陽三十三所観音巡礼・第十三番札所】 |

| 清水寺「本堂」 | 「大悲閣」 | 【西国三十三所巡礼・第十六番札所】 【洛陽三十三所観音巡礼・第十二番札所】 |

| 清水寺「本堂」 | 「御詠歌」 | 【西国三十三所巡礼・第十六番札所】 |

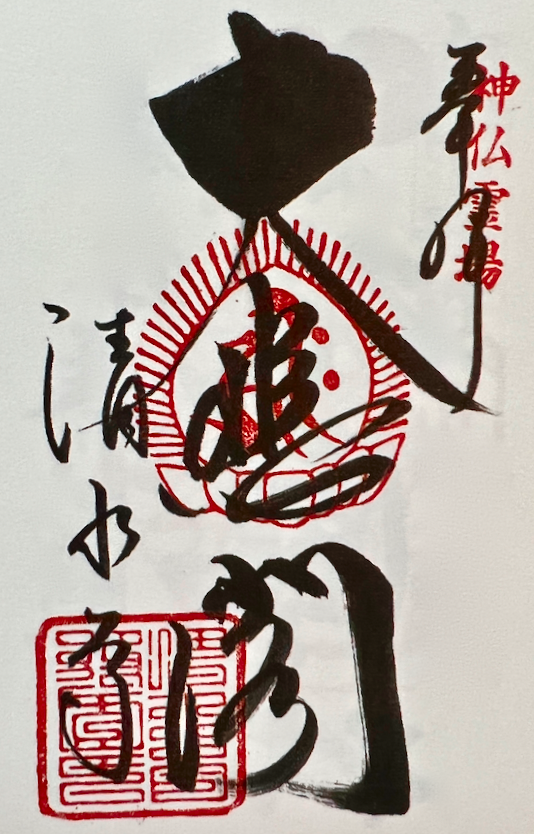

| 清水寺「本堂」 | 「大悲閣」 | 【神仏霊場巡拝の道・第117番(京都37番)】 |

| 清水寺「阿弥陀堂」 | 「阿弥陀如来」 | 【法然上人二十五霊場・第十三番札所】 |

| 清水寺「阿弥陀堂」 | 「阿弥陀如来」 | 【京洛六阿弥陀・第三番札所】 |

| 清水寺「阿弥陀堂」 | 「御詠歌」 | 【法然上人二十五霊場・第十三番札所】 |

| 清水寺「奥の院」 | 「大悲閣」 | 【洛陽三十三所観音巡礼・第十一番札所】 |

| 清水寺「泰産寺」※子安塔の管理寺院※ | 「大悲閣」 | 【洛陽三十三所観音巡礼・第十四番札所】 |

| 清水寺「不動堂」※音羽の滝前の御堂※ | 「不動明王」 |

期間限定頒布の御朱印一覧

- 清水寺「成就院」の御朱印

- 西国三十三箇所1300年「大悲閣」【期間限定】

- 西国三十三箇所1300年「大悲閣」【早朝参拝限定御朱印】

- 夏の朝参り限定授与の御朱印

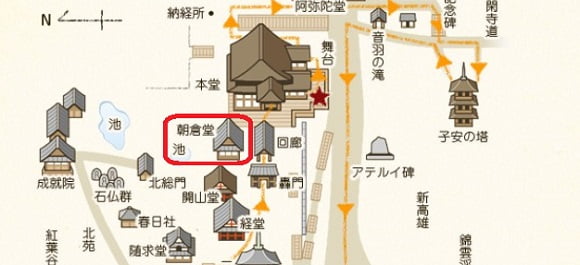

京都清水寺の境内案内図(ルート)に関しての詳細は以下のページを参照。

項・一覧

京都・清水寺の通年頒布の御朱印一覧

清水寺(本堂)の「大悲閣」の御朱印【洛陽三十三所観音巡礼・第十二番札所】

洛陽三十三観音専用朱印帳にいただいたver.

令和4年度は洛陽三十三観音霊場の専用御朱印帳にいただいた。

洛陽三十三観音霊場の御朱印帳には本堂の御詠歌が認められてい‥‥申す。ホンドフィフィィァフフォッヘっ(訳:本堂でいただいたかも ) ….かも?

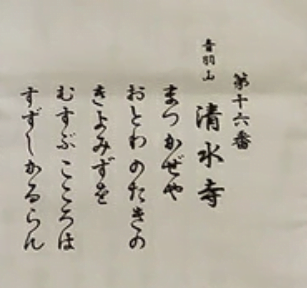

本堂(清水寺の御詠歌)

まつかぜや おとわのたきの きょみずを むすぶこころは すずしからるらん

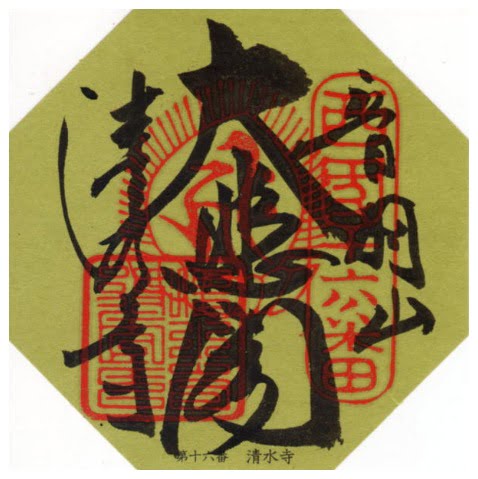

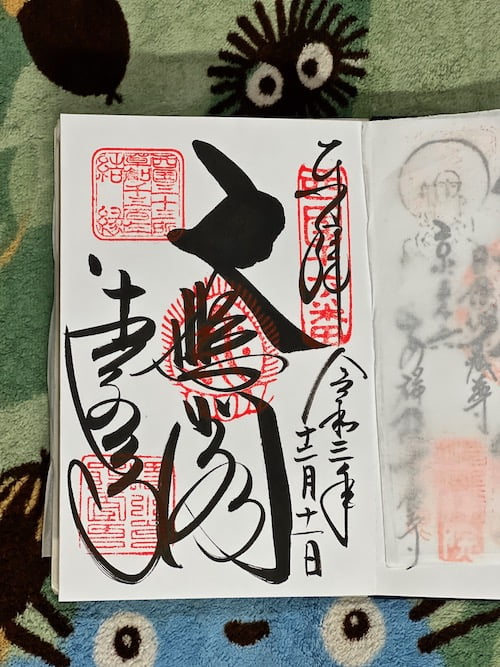

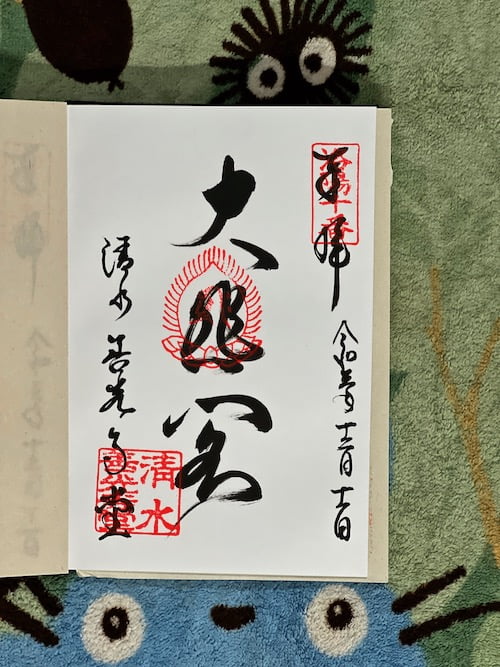

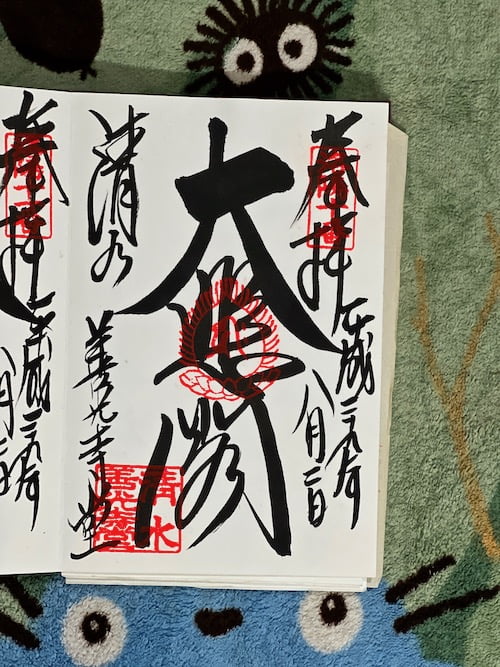

清水寺(本堂)の「大悲閣」の御朱印【西国三十三所巡礼・第十六番札所】

令和3年バージョン(西国三十三所 開創千三百年 結縁 印入り)

「西国三十三所 開創千三百年 結縁」の刻印が押印されているが、冒頭でも述べたとおり、この御朱印には同印判が捺印されているので通例頒布の御朱印とはデザイン(構図)が異なるが、それ以外の御朱印自体のデザイン(構図)は以前とまったく同じ。

なお、「西国三十三所 開創千三百年 結縁」の印判は事前申告にて断ることもできる。

平成28年バージョン

左下の印判の意味

篆書体(てんしょたい)の刻字にて「清水寺 聖堂印」と記されている。

意味は「清水寺の聖なる堂の印」。清水寺の聖堂とは本堂のこと。

平成27年バージョン

「本堂東側(本堂の裏側、舞台を抜けた先)にある御朱印所」では、西国三十三箇所巡りのもの、そして、洛陽三十三箇所巡りの本堂、善光寺堂、朝倉堂の御朱印をいただけるが、いずれも「大悲閣」と浄書された御朱印が基本。

また、本堂の御朱印としては上記の【西国三十三所・第十六番札所】以外にも【洛陽三十三所・第十二番札所】もいただけるので、厳密には2種類もらえる。

ただし、御朱印右上の札所名と札所番号の押印が異なるだけなので、口頭で伝えないと1種類しかいただけない。

※清水寺境内の修繕工事期間中は御朱印の授与場所が変更になる場合あり。本堂裏の授与所(売店)でお尋ねください。

本堂の御朱印の値段

- 300円

本堂の御朱印をいただける場所

- 本堂裏の納経所(場所は後述)

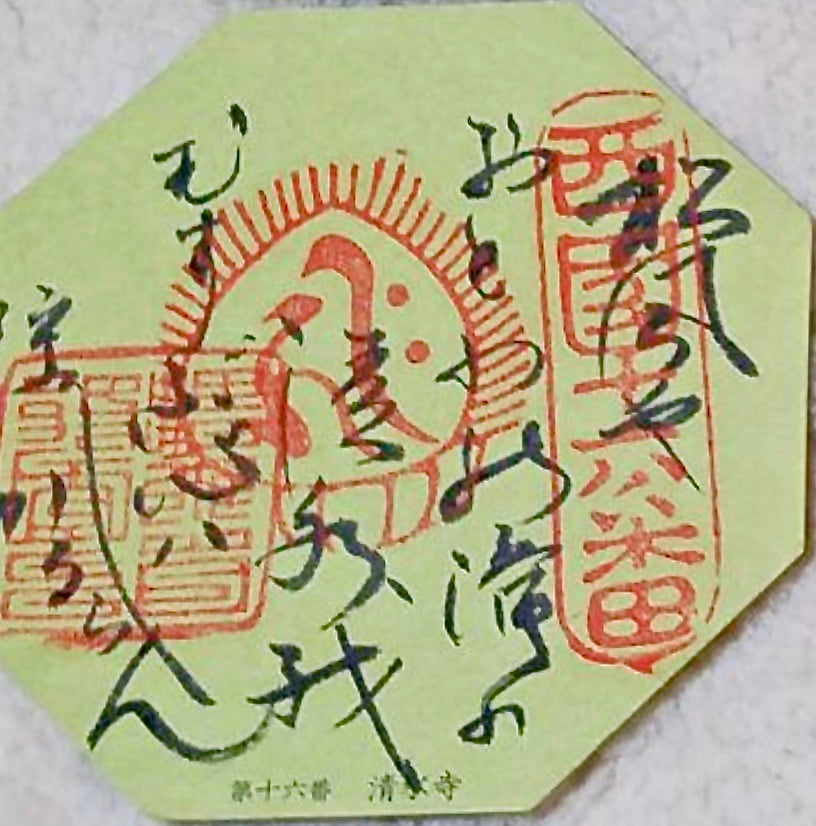

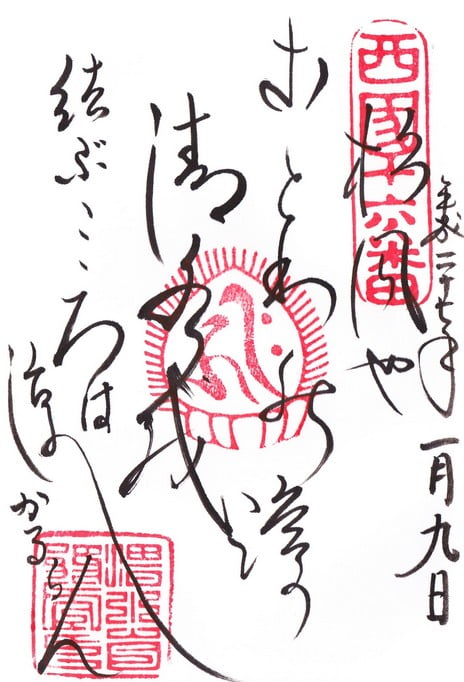

清水寺「本堂」の「御詠歌」の御朱印【西国三十三所巡礼・第十六番札所】

令和バージョン

平成バージョン

本堂では、西国三十三観音霊場の第十六番札所としての「御詠歌」の御朱印も授与してい‥‥申す。きゃ

特に巡礼者は注目しておきたい。

本堂の御朱印(御詠歌)の値段

- 300円

本堂の御詠歌の御朱印をいただける場所

- 本堂裏の納経所(場所は後述)

本堂の場所(地図)

清水寺・本堂についての詳細は以下の別ページにて。オホっ

![]() 関連記事:京都清水寺「本堂」【世界文化遺産】【国宝】【西国三十三所観音霊場第十六番札所】【洛陽三十三所観音霊場第十二番札所】

関連記事:京都清水寺「本堂」【世界文化遺産】【国宝】【西国三十三所観音霊場第十六番札所】【洛陽三十三所観音霊場第十二番札所】

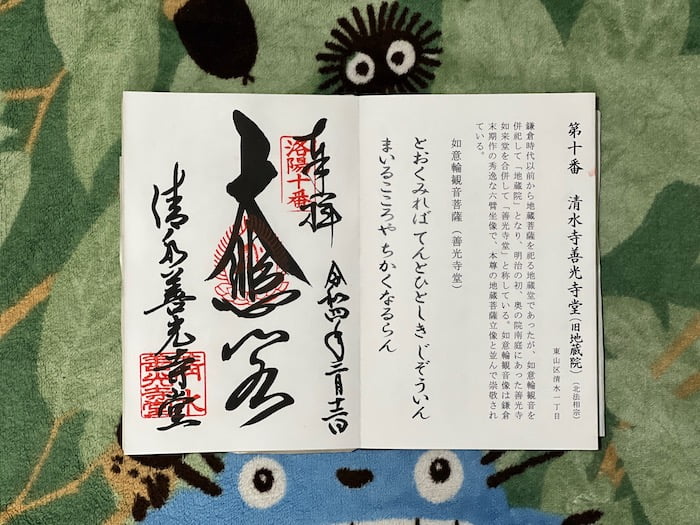

清水寺「善光寺堂」の「大悲閣」の御朱印【洛陽三十三所観音巡礼・第十番札所】

洛陽三十三観音専用朱印帳にいただいたver.

令和4年は「洛陽三十三観音霊場巡礼の専用御朱印帳」にいただいた。

洛陽三十三観音霊場巡礼の御朱印帳には右側に御詠歌が書かれてい‥‥‥申す。ギョェィキャっ(御詠歌だけに‥)

善光寺堂の御詠歌

とおくみれば てんとひとしき じぞういん まいるこころや ちかくなるらん

令和3年バージョン

平成29年バージョン

平成27年バージョン

「再興 十周年」と刻字された印判が見えるが、これは「洛陽三十三所観音巡礼」が平成27年度をもって創設10周年記念を迎え、それを奉祝した印判になる。

善光寺堂は、かつて「地蔵堂」と呼ばれたが、星霜経て「地蔵院」へ改称し、その時に洛陽三十三所観音巡礼に登録指定されたので、現在でも先達の間では「地蔵院」とも呼ばれることがある。

善光寺堂の御朱印の値段

- 300円

善光寺堂の御朱印をいただける場所

- 本堂裏の納経所(場所は後述)

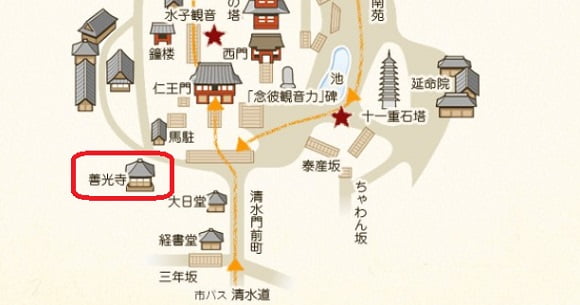

「善光寺堂」の場所(地図)

善光寺堂は清水寺の境内入口付近、仁王門を向かい見て左脇に建つ堂舎である。

ほとんどの参拝客が脇目を振らず仁王門をくぐり抜けて行くが、御朱印をいただくのであれば参拝しておきたいところ。

堂の向拝(屋根)下に「首振り地蔵」という首を動かすことのできる地蔵尊がある。

古来、動かすことで、ちょっとしたウハウハなご利益を授かることができるとされる。

清水寺・善光寺堂についての詳細は以下の別ページにて。

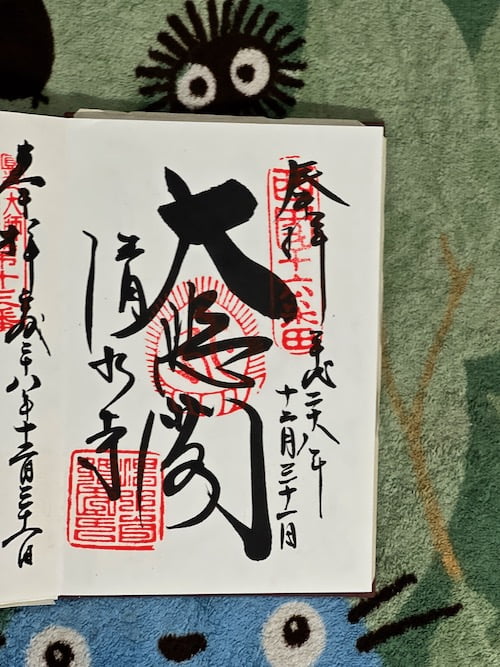

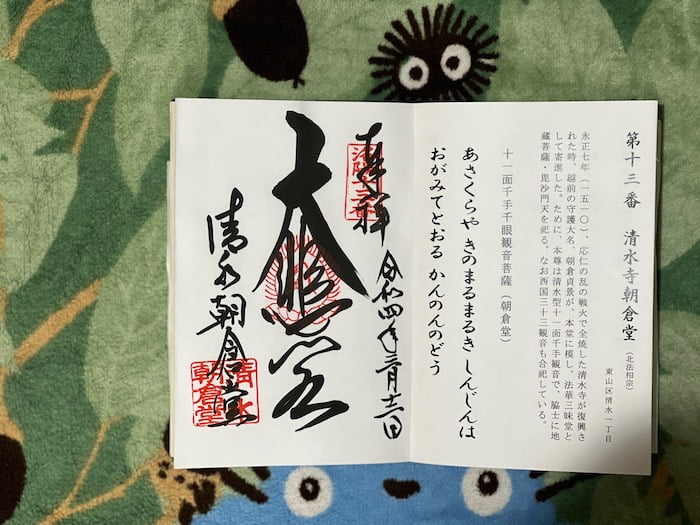

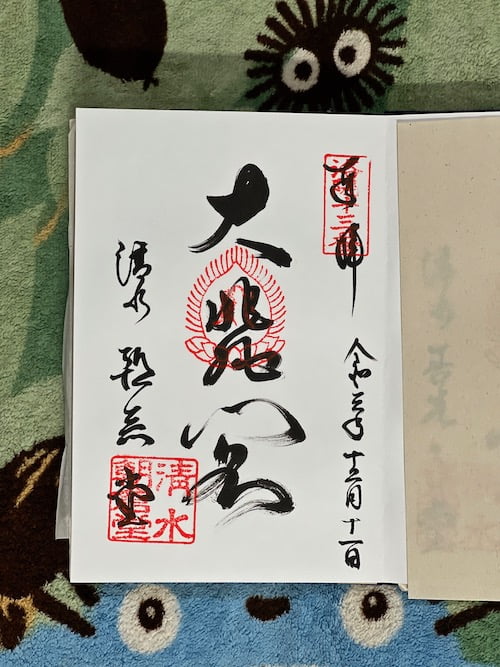

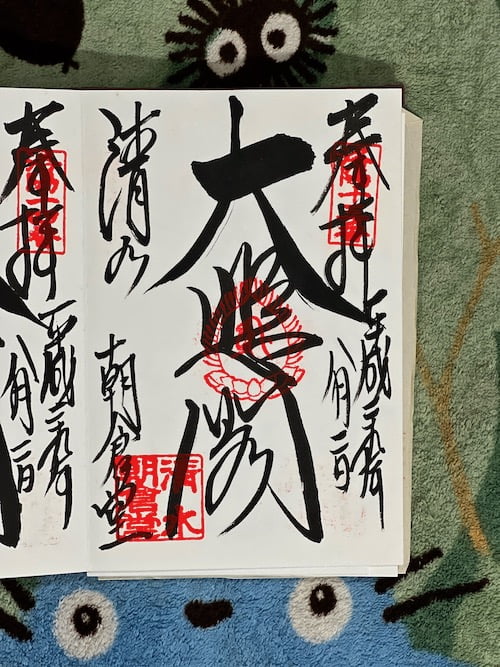

清水寺「朝倉堂」の「大悲閣」の御朱印【洛陽三十三所観音巡礼・第十三番札所】

洛陽三十三観音専用朱印帳にいただいたver.

令和4年度は洛陽三十三観音霊場の専用御朱印帳にいただいた。

洛陽三十三観音霊場の御朱印帳には朝倉堂の御詠歌が認められてい‥‥‥申す。アシャシャクゥェッ..エイクォっ(訳:朝倉堂詠歌)

朝倉堂御詠歌

あさくらや くのまるまるき しんじんは おがみてとおる かんのんのどう

令和3年バージョン

平成29年バージョン

平成23年バージョン

朝倉堂は洛陽三十三所の13番札所の指定を受ける堂。

上記、善光寺堂が洛陽三十三箇所の十番札所、十二番目が本堂、朝倉堂が十三番札所になっているので清水寺境内には洛陽三十三所の札所が複数あることになる。

しかしながら、境内を進みゆく順路としては善光寺堂→朝倉堂→本堂という並びになる。

なお、「大悲閣」とは、”観世音菩薩像を安置した仏堂”のことを意味し、”観音様の大いなる慈悲”を御朱印として表現したもの。

朝倉堂の御朱印の値段

- 300円

朝倉堂の御朱印をいただける場所

- 本堂裏の納経所(場所は後述)

清水寺「朝倉堂」の場所(地図)

清水寺の朝倉堂は、本堂の前方にあります。

清水寺・朝倉堂についての詳細は以下の別ページにて。

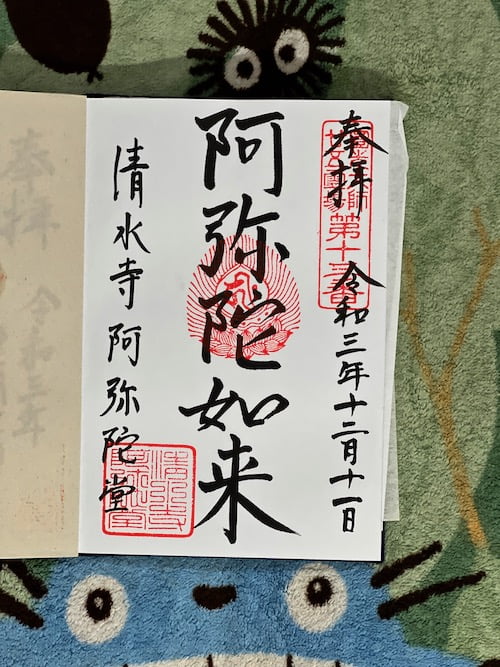

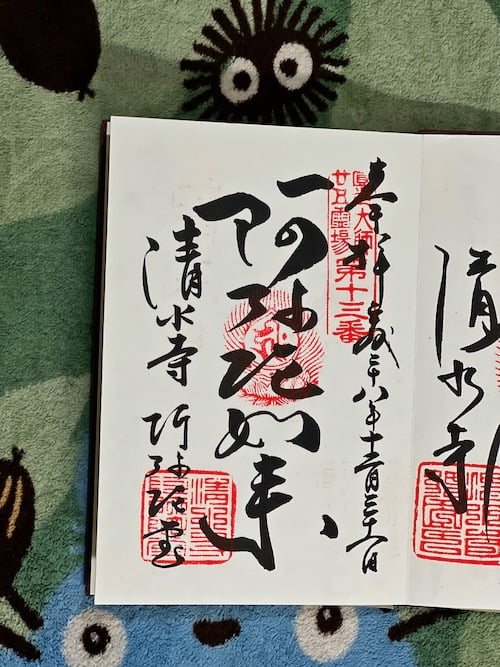

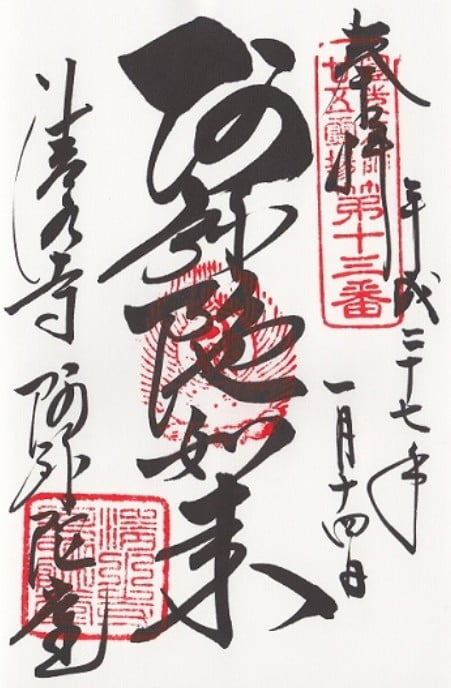

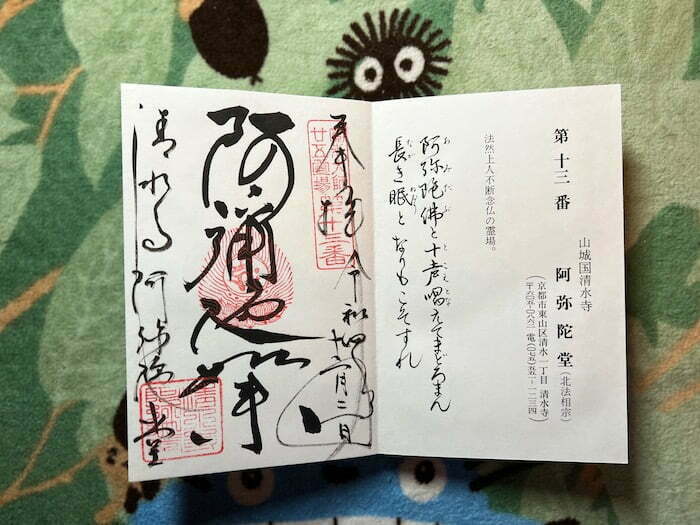

清水寺「阿弥陀堂」の「阿弥陀如来」の御朱印【法然上人二十五霊場・第十三番札所】

令和3年バージョン

平成28年バージョン

左下の印判の意味

篆書体にて「清水寺 阿弥陀堂」と刻字されている。

平成27年バージョン

法然上人二十五霊場専用の御朱印帳にいただいたver.

本堂の東側に建つ、阿弥陀堂には名前から察するとおり、ご本尊として阿弥陀如来像が奉斎される。

それゆえ、御朱印も「阿弥陀如来」と浄書された御朱印をもらえる。

この阿弥陀堂は浄土宗の開祖である法然が日本で最初に念仏道場にした場所と云われる堂であり、「法然上人二十五霊場の第十三番札所の指定を受ける。

阿弥陀堂の御朱印の値段

- 300円

阿弥陀堂の御朱印をいただける場所

- 阿弥陀堂の納経所(場所は後述)

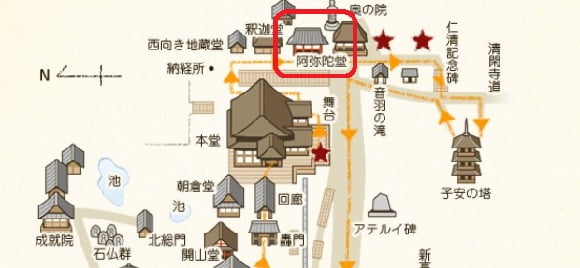

「阿弥陀堂」の場所(地図)

清水寺の阿弥陀堂は、本堂を出て納経所を通過し、西向き地蔵堂前で右折して進んだところにある。

清水寺「阿弥陀堂」【京洛六阿弥陀巡拝・第3番札所】

京洛六阿弥陀とは?

京洛六阿弥陀とは別名で「洛陽六阿弥陀」「京都六阿弥陀」とも呼ばれる霊場巡拝のこと。

京都市内における所定の阿弥陀如来像を奉安する6ヶ寺を巡拝する。

京洛六阿弥陀は1717年(江戸時代中期)に第4番霊場となる安祥院を開基した、木食正禅上人(1687~1763)が阿弥陀仏の霊験を感得し発願したことが創始とされる。

京洛六阿弥陀霊場一覧

| 札所番号 | 寺名 | 仏尊の由緒など |

| 1番 | 真如堂 | 阿弥陀如来立像(うなずきの阿弥陀:重要文化財) |

| 2番 | 永観堂 | 阿弥陀如来立像(見返り阿弥陀:重要文化財) |

| 3番 | 清水寺 | 阿弥陀堂 阿弥陀如来像(恵心僧都作) |

| 4番 | 木食寺安祥院 | |

| 5番 | 安養寺 | 逆蓮華(さかれんげ)の阿弥陀 |

| 6番 | 誓願寺 | 阿弥陀如来坐像(胎内に五臓六腑があった) |

京洛六阿弥陀については6番札所の誓願寺公式サイト(https://www.fukakusa.or.jp![]() )を‥要チェックやでぃ!

)を‥要チェックやでぃ!

京洛六阿弥陀の御朱印の値段

- 300円

阿弥陀堂の御朱印をいただける場所

- 阿弥陀堂の納経所(場所は後述)

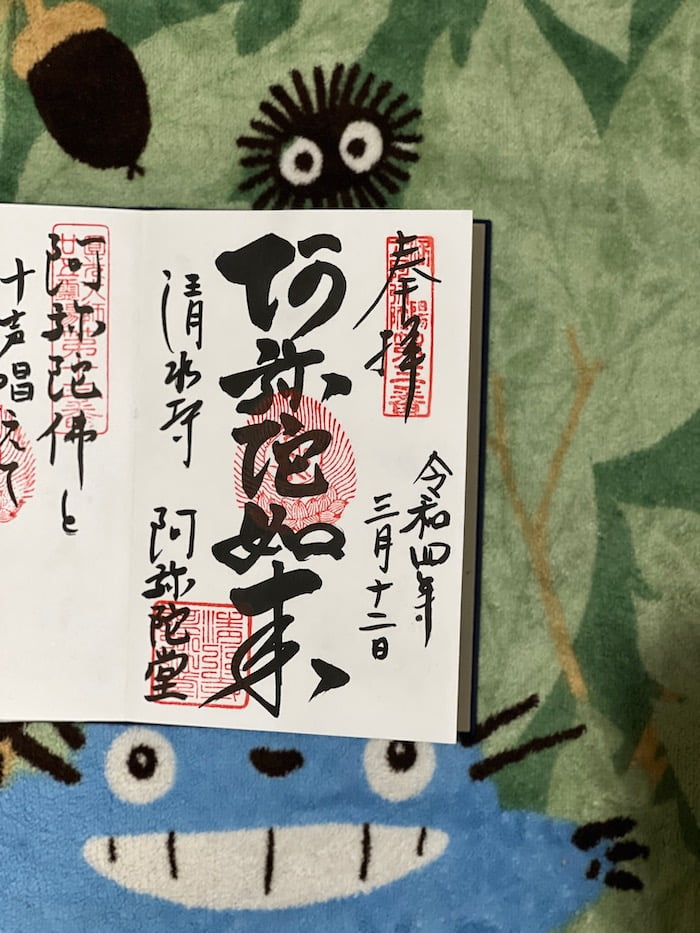

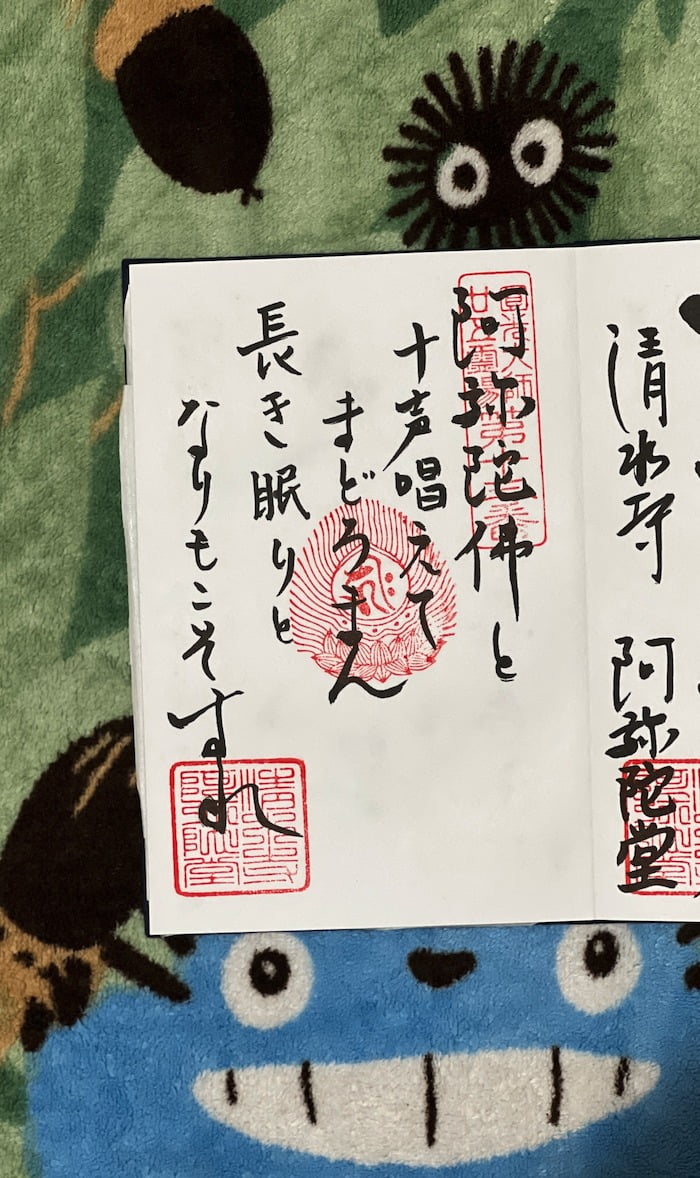

清水寺「阿弥陀堂」の「御詠歌」の御朱印【法然上人二十五霊場・第十三番札所】

令和4年バージョン

平成27年バージョン

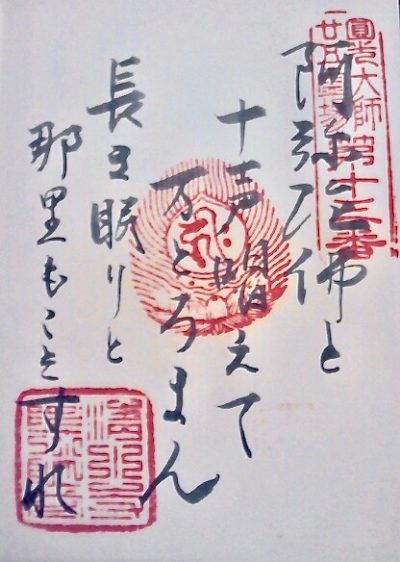

「阿弥陀仏と十声唱えてまどろまん 長き眠りとなりもこそすれ」という御詠歌の御朱印です。

上記の「阿弥陀如来」の御朱印と共にいただくことができる。

左下の印判の意味

篆書体の刻字にて「清水寺 阿弥陀堂」と記されている。

御詠歌の御朱印の値段

- 300円

御詠歌の御朱印をいただける場所

- 阿弥陀堂の納経所(場所は後述)

清水寺・阿弥陀堂の詳細については以下の別ページにて。

![]() 関連記事:京都・清水寺「阿弥陀堂」【重要文化財】

関連記事:京都・清水寺「阿弥陀堂」【重要文化財】

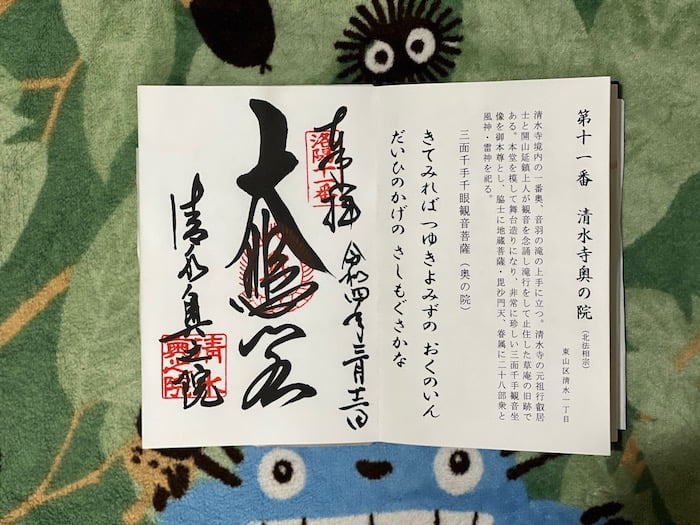

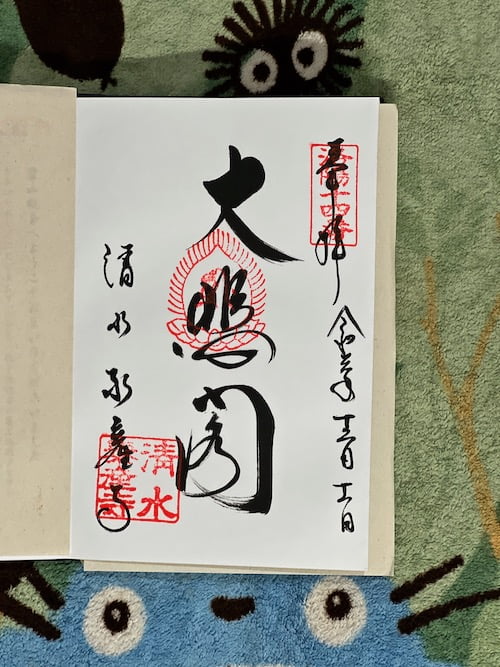

清水寺「奥の院」 の「大悲閣」の御朱印【洛陽三十三所観音巡礼・第十一番札所】

洛陽三十三観音専用朱印帳にいただいたver.

令和4年度は洛陽三十三観音霊場巡礼専用の御朱印帳でいただいた。

奥の院の御詠歌

きてみれば つゆきよみずの おくのいん だいひのかげの さしもぐさかな

平成29年バージョン

平成27年バージョン

阿弥陀堂南側にある奥の院では、本堂と同じく「大悲閣」の御朱印をいただくことができる。

奥の院は「洛陽三十三所観音巡礼の16番札所」になるので、同様に平成27年度をもって洛陽三十三所観音巡礼が創設10周年を迎えた記念の印判が左上に押されている。

中央の蓮弁と火焔梵字の中央には文字が見えるが、これは少し見づらいが奥の院の御本尊である千手観音を示す「キリーク」という梵字(ぼんじ/密教で使用される字体)になる。

清水寺の御朱印には観音を祀る堂という意味で、不動堂(滝の堂)に奉斎される不動明王をのぞき、この梵字の印判が共通して押印されている。

奥の院の御朱印の値段

- 300円

奥の院の御朱印をいただける場所

- 清水寺・奥の院の納経所(場所は後述)

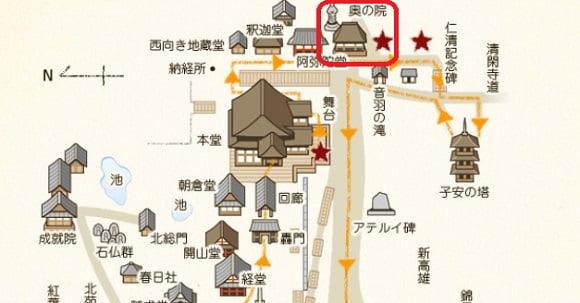

清水寺「奥の院」の場所(地図)

拝観順路に従って進むと、奥の院は阿弥陀堂の次となる。

奥の院にも警備員の詰所のようなベリースモールな寺務所がある。ここでは奥の院の御朱印のみをもらうことができる。

奥の院の授与所は阿弥陀堂を過ぎたあたりに見えてくる。寺務員が椅子に腰掛けている姿が窓越しに見える。

清水寺・奥の院の詳細については以下の別ページにて。

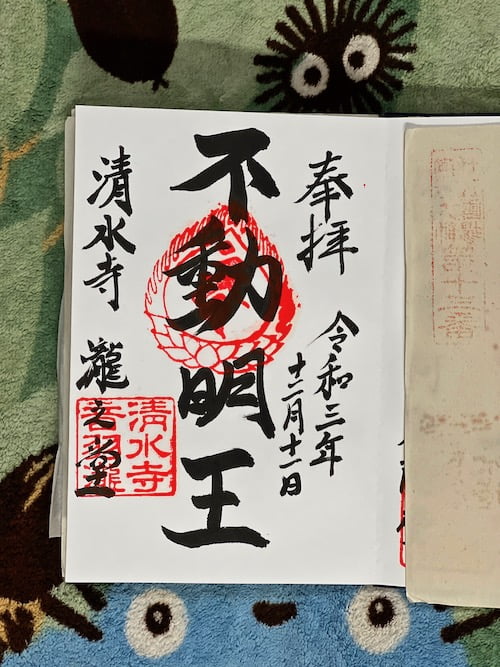

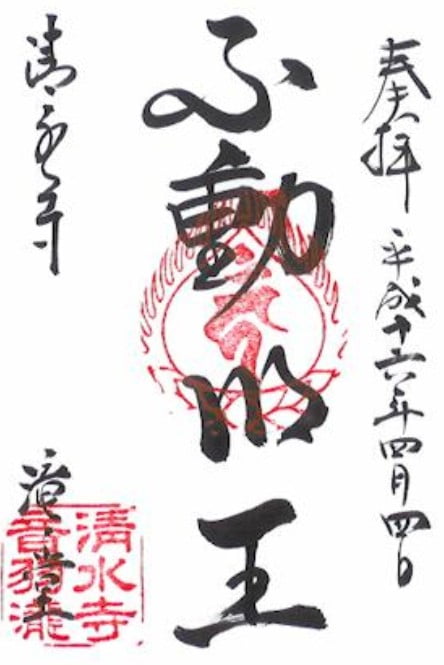

清水寺「不動堂(滝の堂)」 の「不動明王」の御朱印

令和3年バージョン

不動明王の御朱印にはキリークの梵字ではなく、不動明王を示す「カーン」と呼ばれる梵字が押印されている。

平成16年バージョン

本堂東側から石段(階段)を降りた先には3筋の「音羽の滝」が見えるが、滝の上を見上げると小さな辻堂のようなものが視界に入る。

本堂東側から石段(階段)を降りた先には3筋の「音羽の滝」が見えるが、滝の上を見上げると小さな辻堂のようなものが視界に入る。

この小さな辻堂こそが不動明王が祀られている不動堂である。

音羽の滝の前に建つ、これまたベリースモールな「滝の堂」では、この不動明王にちなんだ御朱印を頒布している。

注意点としては、滝の堂は本堂裏の納経所よりも早く閉まるということ。

本堂裏が18時までの営業(受付時間)なのに対し、滝の堂は17時で閉店する。お早めに。

不動堂の御朱印の値段

- 300円

不動堂の御朱印をいただける場所

- 清水寺・滝の堂(場所は後述)

清水寺「音羽の滝」の場所(地図)

本堂を出たところに音羽の滝への近道となる階段があるが、境内は原則一方通行なので、この階段を使うと阿弥陀堂や奥の院へ行くことができなくなる。(もう一度拝観入口から入ってまわってくることになる。再入場は拝観券を持っていれば可能)

そこで阿弥陀堂や奥の院で朱印をもらう場合、この階段を降りずに、いったん奥の院を経由して境内端まで行ったのち、順路に沿って音羽の滝まで行くようにすると良ぃ。

音羽の滝に関しての詳細については以下の別ページにて。

![]() 関連記事:京都・清水寺の「音羽の滝」の場所・ご利益と滝の順番と混雑状況(画像・写真付き)

関連記事:京都・清水寺の「音羽の滝」の場所・ご利益と滝の順番と混雑状況(画像・写真付き)

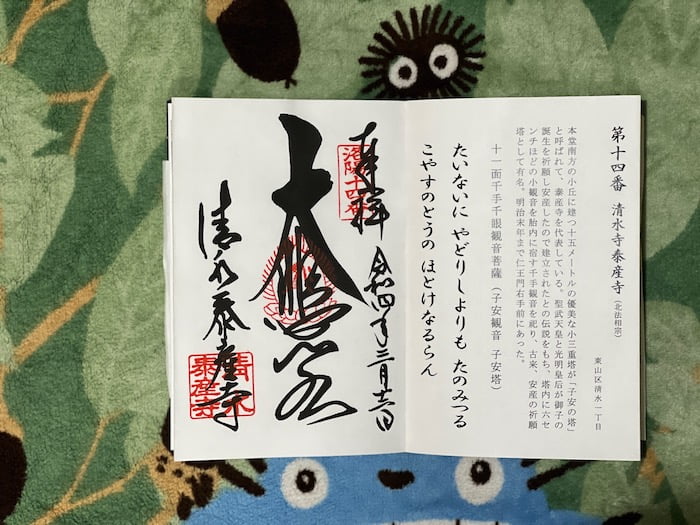

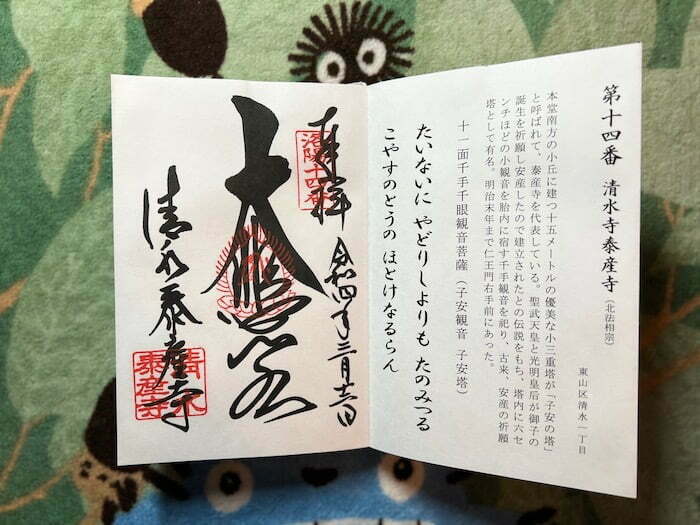

清水寺「泰産寺」の「大悲閣」の御朱印【洛陽三十三所観音巡礼・第十四番札所】

令和4年バージョン

令和4年度は洛陽三十三観音霊場巡礼専用の御朱印帳でいただいた。

泰産寺の御詠歌

たいないに やどりしよりも たのみつる こやすのとうの ほとけなるらん

令和3年バージョン

平成29年バージョン

平成27年バージョン

洛陽三十三観音専用朱印帳にいただいたver.

本堂から阿弥陀堂→奥の院と進むと境内の果て(端)まで来て、ここで参拝順路が折り返して本堂へ向けて延びる。

その折り返したあたりに左脇へ延びる坂道が見えるが、この坂道を上った先には「子安の塔」と呼ばれるもう1つの三重塔が見える。

三重塔を向かい見て右脇に目をやると「泰産寺(たいさんじ)」と刻字された額のかかった建物が見えるが、この寺は清水寺の支院であり、普段は閉扉されていて一般は立ち入り不可。

しかしながら、おやおや‥‥‥と泰産寺の閉扉された扉に目をやると張り紙があり、『御朱印を本堂横の売店(納経所)にて頒布している』旨の内容が記されている。

つまり、この御朱印を受けたいのであれば境内へ再入場して本堂脇の売店(納経所)まで行くか、少々不格好にはなるが来た道を引き返すしかなぃ。

注意点としては、本堂脇の授与所では清水寺で頒布している全種類の御朱印を張り出した案内などはない。

これはこのページを見返していただければ分かるが、不動堂や阿弥陀堂をのぞいた御朱印は印判が少し異なるだけで、すべて共通して「大悲閣」と浄書することに因むからである。(清水寺では巡礼者以外は同じ御朱印として案内している)

泰産寺の御詠歌

たいないに やどりしよりも たのみつる こやすのとうの ほとけなるらん

泰産寺の御朱印の値段

- 300円

泰産寺の御朱印をいただける場所

- 本堂奥の納経所(場所は後述)

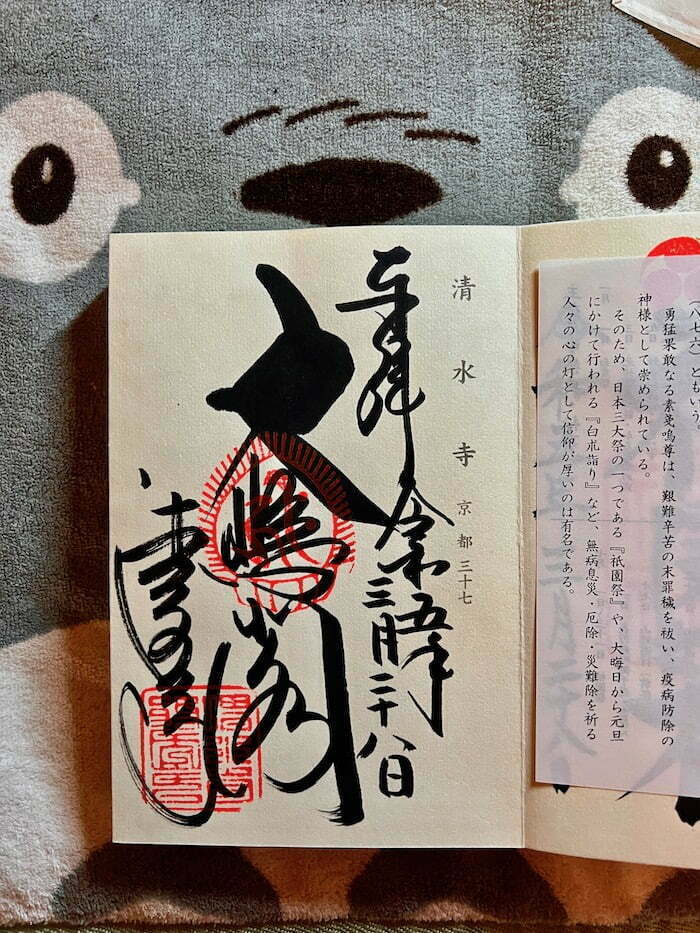

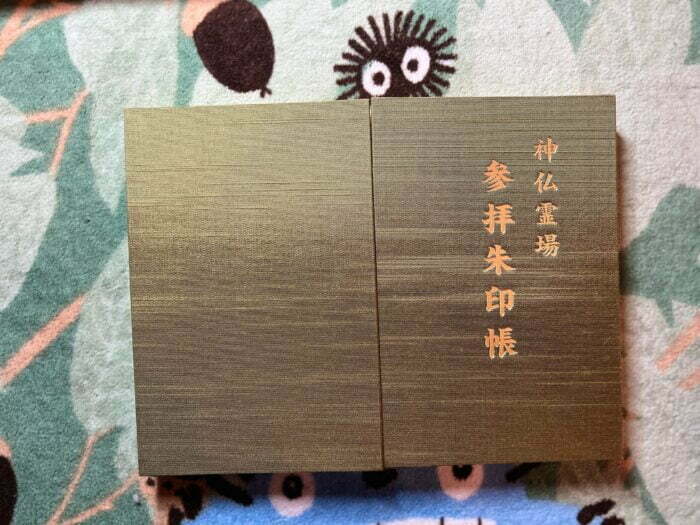

神仏霊場巡拝の道【第117番(京都37番)】の御朱印

令和五年バージョン

平成バージョン

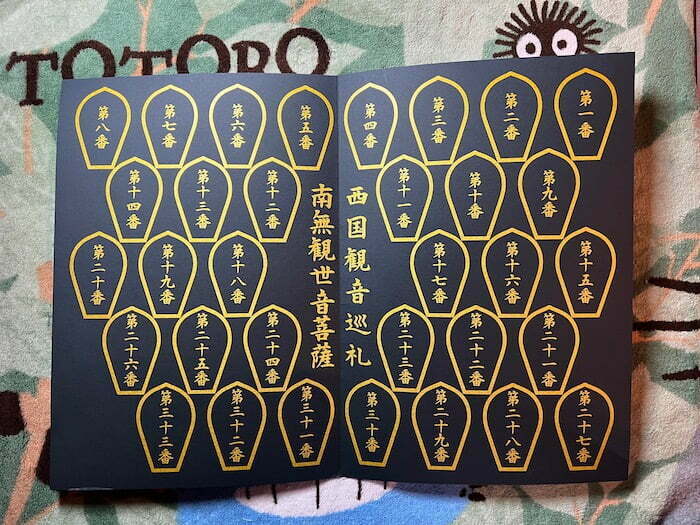

神仏霊場巡拝の道は近畿一円の名だたる寺社が指定されており、現在152社寺が指定を受けている。

有名どころでは「伊勢神宮(内・外宮)」がある。

神社と寺を混交した霊場めぐりとなるが、152ヶ所も集録されていることから、辞書のような分厚い専用の御朱印帳を頒布している。

ただし、当巡礼で頒布している御朱印は、概ね該当の寺社で通常頒布している御朱印とまったく同じ。(その寺社の代表的な御朱印が授与される。清水寺であれば「大悲閣」と書いた本堂の御朱印がそれに相当。)

大きな違いといえば、御朱印の右上に「神仏霊場巡拝の道」と刻字された印判が入るのみ。

冥加料(値段)

- 300円

御朱印をいただける場所

- 本堂奥の納経所(場所は後述)

清水寺で神仏霊場の御朱印帳が買える!

清水寺本堂後方の納経所では神仏霊場の御朱印帳の取扱いがある。価格は2700円。

参考までに下掲に朱印帳の写真を掲載しておこうと思ふ。

⬆️キャラメルを噛んで銀歯が取れちまった瞬間のコレどないしまんねん状態ほど噂の‥「神仏霊場の御朱印帳」

⬆️キャラメルを噛んで銀歯が取れちまった瞬間のコレどないしまんねん状態ほど噂の‥「神仏霊場の御朱印帳」

京都・清水寺の期間限定の御朱印

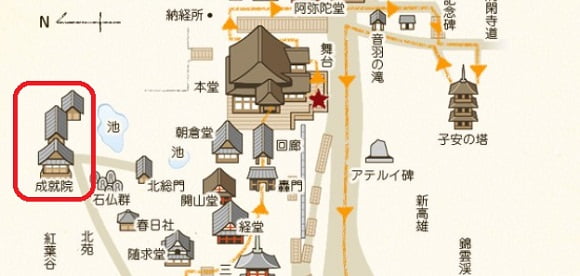

「成就院」の御朱印

清水寺境内の東端には通常、一般非公開となっている「成就院」と呼ばれる寺院があるのだが、例年、「春(桜時期)」と「秋(紅葉時期)」になると期間限定で特別一般公開される。

この寺には太閤秀吉を感嘆させたほどの「月の庭」と呼ばれる名物の庭園がある。

この成就院でも春と秋の開放期間中にのみ、御朱印を頒布している。

成就院の御朱印もやはり本堂や他の堂と等しく、中央に「大悲閣」と浄書された御朱印になる。

ちなみに成就院で頒布している御朱印はすでに書かれた書き置きの御朱印になる。

成就院の御朱印の値段

- 300円

成就院の御朱印をいただける場所

- 成就院の内部(場所は後述)

清水寺「成就院」の場所(地図)

成就院は境内入口にそびえる仁王門の左方向を進んだ先に位置する。

特別公開中は境内の諸所に案内板が出ているので迷うことはないだろぅ。

なお、秋(紅葉)の特別公開にかぎっては夜間も開堂していて、月の庭のライトアップが楽しめる。

成就院についての詳細は下記ページを参照。

西国三十三箇所 草創1300年「大悲閣」【期間限定御朱印】

本堂の項でも説明したが、「西国三十三所 草創1300年 結縁」の印判が左上に押印されている。

これは2020年が「西国三十三箇所 草創1300年」の期間中にあたり、それを奉祝した記念印になる。

なお、昨今のコロナ禍の影響から草創1300年事業の期間延長が決定している。(予定では令和5年3月31日まで。(特別印の押印も同日まで))

詳細は下記、西国三十三箇所めぐりの公式サイト(西国三十三所札所会)を‥‥要チャック全‥ではなく、要チェックやでぃ!!by.彦一 …ひょっとして”全開”て言おうとした?

冥加金(値段)

- 300円

御朱印をいただける場所

- 清水寺境内の本堂奥の納経所(場所は後述)

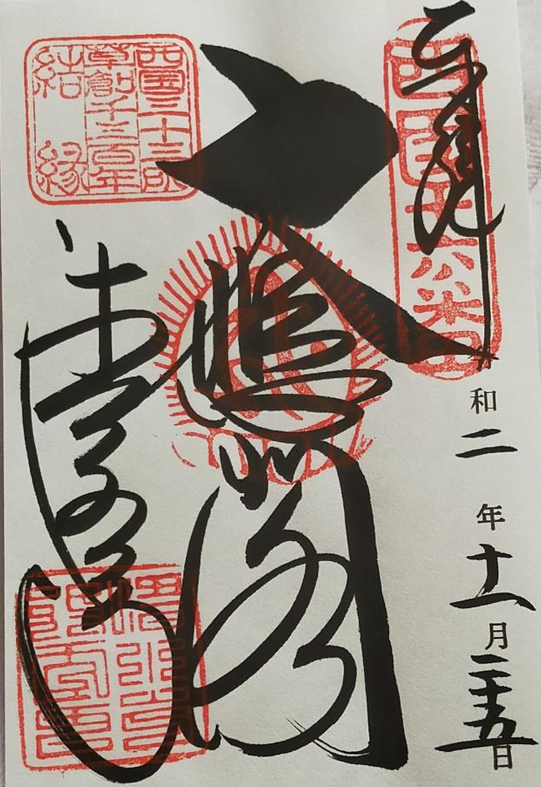

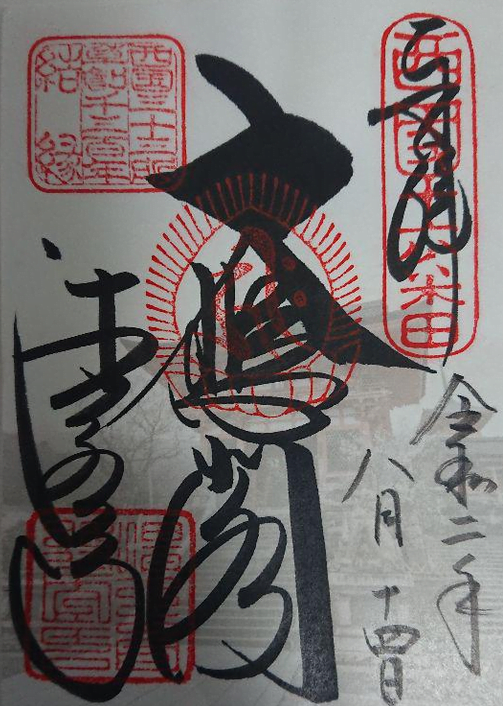

西国三十三箇所1300年「大悲閣」【早朝参拝の期間限定御朱印】

2020年(令和2年)は新型コロナウイルスが蔓延し、夏を迎える頃に自粛は解除されたものの蜜を避けた生活が余儀なくされた。

そこで京都では、参拝時の密を避ける目的や、コロナ退散の祈念を想定した朝参り企画を立ち上げてい‥‥‥申す。ギェホェっ

当企画は「京都市観光協会」の主催により京都市内の主要な寺社の協力を仰いで実現したもので、参加者には参拝先の寺社にて特別に頒布される「朝参り限定の御朱印」が受けられた。有名どころでは世界遺産の天龍寺や龍安寺なども参加した。

この早朝参拝企画の実施期間は2020年8月1日〜8月31日で、午前8時~11時を”朝参り”と位置付けてこの時間内にのみ、特別頒布した。

早朝参拝企画の御朱印の特徴としては、ウっすらと仁王門が写り込んだ写真素材を背景に活かしているという点。

左上には「西国三十三箇所 開創1300年 結縁」の印判が見えるが、それ以外は通常頒布の御朱印と同じ。

2021年度は開催されなかったようだが、今後、夏時期の恒例行事となる可能性もある。

冥加金(値段)

- 300円

御朱印をいただける場所

- 清水寺境内の本堂奥の納経所(場所は後述)

早朝参拝の御朱印をいただける時間帯

- 午前8時〜午前11まで

「西国観音曼荼羅」の御朱印・御詠歌

御朱印

御詠歌

西国観音曼荼羅とは、西国三十三所札所の草創1300年を記念事業の一環で開始されたこれまでとは少し変わった趣向の御朱印蒐めになる。

特徴としては約10.5㎝の台紙(納経札)に33の各寺院それぞれの御朱印をいただいて、それを専用の額縁(縦83㎝☓横80㎝)に収納して収集していくスタイルになる。

清水寺は西国三十三箇所めぐりの「第十六番札所」の指定を受けているので、それに準じたものが授与される。

このような新たな企画は、2018年度を以って西国三十三箇所が創設1300年を迎えることもあり、現在に至っては1300年記念限定の印判が押印される。

冥加金(値段)

- 300円

御朱印をいただける場所

- 清水寺境内の本堂奥の納経所(場所は後述)

台紙は各寺院によって色が異なる。全8色構成になっていて、用紙の色を各寺院で違ったものにすることで色彩感覚からして御朱印蒐めが楽しめるようになっている。(下掲画像参照)

- 額縁の値段:台紙(納経札)33枚と専用台紙セット3000円(税込み)

なお、納経札は御詠歌のものと通常の朱印のものが選択できる。

西国三十三箇所「第十六番礼所」の散華

西国三十三箇所の御朱印を授与すれば、漏れなく西国三十三箇所「第十六番」の”深”と一文字だけ墨書きされた散華(さんげ)をいただくことができる。

「深」の意味

”深”という文字の意味は、清水寺の御本尊である「千手観音」に通じた観音経を意味する一字となる。

西国観音霊場散華帳

西国観音霊場には散華をファイリングする「西国観音霊場散華帳」なるものもある。以下、参考までに写真を掲載しておく。

なお、清水寺の納経所でも散華帳の取扱いがある。

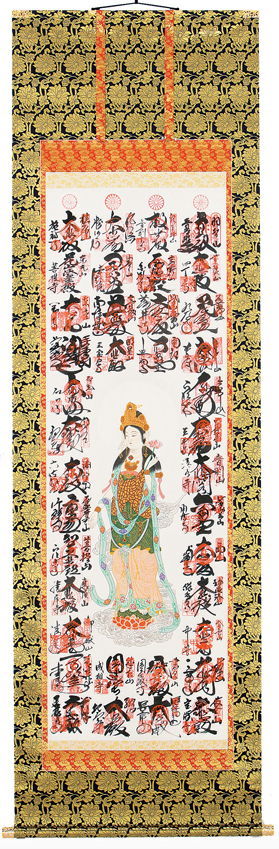

西国三十三ヶ所めぐり笈摺(おいづる)にいただける御朱印(御詠歌)

冒頭でもご紹介した通り、清水寺は下記の霊場の指定を受けていることから、専用の掛け軸(納経軸)や笈摺(おいづる/巡礼者用の羽織)に、それぞれの霊場にちなんだ御詠歌&御朱印をいただくこともできる。巡礼者はお見逃しなく。

笈摺(おいづる)&宝印軸にいただける御朱印

西国三十三所【第16番】

法然上人二十五霊場【第13番】

洛陽三十三所観音霊場【第10〜14番】

神仏霊場巡拝の道【第117番(京都37番)】

一例:「西国三十三ヶ所霊場」の笈摺

一例:宝印軸(西国三十三)

御朱印をいただける場所

- 清水寺境内の本堂奥の納経所(場所は後述)

【補足】笈摺(おいずる)や宝印軸(掛け軸)の入手方法

わりと規模が大きい寺院や、歴史ある寺院の納経所(授与所)では各霊場のおいずる・宝印軸の販売もしている。

清水寺では本堂裏の売店(納経所の真横)にて、納経軸や無地の”おいずる”を販売している。

笈摺や宝印軸は、たとえば四天王寺(大阪)のような規模が大きい寺院であれば種類豊富に取り扱っているが、取扱いのない寺院も多い。

もしくは通販でも買い求めることができる。数ある通販サイトでは自分が巡りたい霊場の笈摺や宝印軸をオーダーメイドもできる。

例えば、「霊場の寺院の名前が書かれているもの」「何も書いていない方が良い(真っ白け)」など。

注文の際にこの霊場用の笈摺が欲しい旨を告げることで、相談しながら希望のものをオーダーできる。

なお、東大寺二月堂のように笈摺に墨書きしない寺院もあるので要注意!

この場合、寺院の名前を最初から書き入れた笈摺や納経軸をオーダーする必要がある。(二月堂では印判のみを押してもらえる。どうやら最近の笈摺は墨が染み込みやすく字体がくずれ易いことが理由とか。)

笈摺(おいずる)一覧

宝印軸(掛け軸)一覧

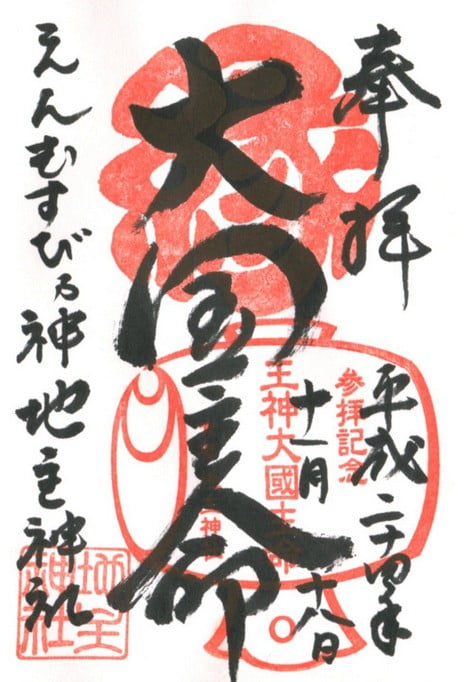

京都・地主神社の「大国主命」の御朱印

清水寺・本堂の裏手には清水寺の鎮守社である「地主神社」がある。

境内入口に飾りたてられた「縁」という字が描かれた丸〜ぃ看板が特徴的💖

受験生や修学旅行生、女子に古今、変わらず大人気を博す縁結び💖で有名な古社。

地主神社は縁結び💖の利益で数多の霊験譚で述べられているが、これは縁結びの大神と称される島根県出雲大社に奉斎される「大国主大神(大国主命/おおくにのにしのみこと)」を祀っていることに由来するもの。

それゆえ、頒布する御朱印も「大国主命」にちなんだ御朱印となる。

(現在、地主神社では御朱印の頒布をしていない。要注意!)

地主神社という名前の由来は、清水寺が建つ以前より当地で祀られていた地主神を祀った神社ということで「地主神社」と呼ばれる。

しかし、明治時代初年に政府から発令された「神仏分離令」によって清水寺から切り離されたが、現在でも清水寺の鎮守社として旧来の関係を留める。

地主神社の御朱印の初穂料(値段)

300円

地主神社の営業時間

- 9:00〜17:00

地主神社の入場料(拝観料)

- 無料

地主神社の御朱印やの種類・値段に関しての詳細は当サイトの以下↓の別ページにてご紹介しております。

![]() 関連記事:地主神社の御朱印の種類・値段

関連記事:地主神社の御朱印の種類・値段

※注意※

2023年2月現在、地主神社の御朱印は授与されていない。また、京都地主神社の公式御朱印帳もありんせん。

清水寺の御朱印をいただける場所と受付時間(営業時間)の一覧

本堂裏の納経所

本堂裏の納経所の営業時間:8時から18時または18時30分頃まで(季節によって異なる)

春・夏・秋の清水寺の夜間拝観時(ライトアップ時)に唯一、御朱印をいただけるのが本堂裏の納経所です。(〜21時頃まで)

以下、阿弥陀堂、奥の院、滝の堂は夜間拝観時には御朱印をいただけないので要注意!

阿弥陀堂

阿弥陀堂の御朱印の営業時間:8時から18時または18時30分頃まで(季節によって異なる)

夜間拝観時は御朱印の受付をしていない。授与は日中のみ。

奥の院

奥の院の御朱印の営業時間:8時から18時または18時30分頃まで(季節によって異なる)

夜間拝観時は御朱印の受付をしていない。授与は日中のみ。

滝の堂

滝の堂(音羽の滝前)の御朱印の営業時間:8時から17時まで

滝の堂は交代の方がいない(書き手の方が1人)ので17時まで。

清水寺の夜間拝観時は残念ながら閉堂している。季節関係なく17時まで。

また、滝の堂では本堂ほどの種類はないが、お守りの授与も行なっている。(滝の堂の人気守りが音羽の瀧に因んだ青龍守)

【補足】御朱印の起源や存在理由とは?

御朱印の起源についての詳細は以下の別ページを参照💘

.jpg)

の「大非閣」の御朱印.jpg)

の「大非閣」の御朱印.jpg)