京都・清水寺「田村堂(開山堂)」【重要文化財】

創建年

- 不明(寺伝では平安時代とされる)

再建年

- 1631年(寛永八年)〜1633年(寛永十年)

- 2006年(平成18年)※大改修k

建築様式(造り)

- 入母屋造

- 一重

屋根の造り

- 檜皮葺

大きさ

- 桁行三間(奥行:約7.9m)

- 梁間三間(横幅:約7.9m)

重要文化財指定年月日

- 1966年(昭和41年)6月11日

御本尊

- 坂上田村麻呂像

- 三善高子夫人像

- 行叡居士像

- 延鎮上人像

発願者(寄進者)

- 徳川家光

清水寺・田村堂(開山堂)の読み方

田村堂は「たむらどう」、開山堂は「かいざんどう」と読みます。

田村堂の別名

清水寺縁起絵巻の枕営業‥‥ではなく、枕詞(まくらことば)!!にも記されているが、古来、田村堂は開山堂と呼ばれたほか、「本願院」とも呼ばれていた。

田村堂に奉斎される坂上田村麻呂は延鎮上人に帰依した後、自宅を寄進し、延鎮上人と合力して自宅を改造して現在の清水寺としたことから、田村将軍は後世にて「本願」と称される。

このように「本願(ほんがん)」とは、仏がたてた誓願のことを意味するが、仏塔や寺院造営に誓いを立てて執行することをも意味する。例を挙げると善光寺に大本願という支院がある。

田村堂と開山堂の名前の由来

早い話が清水寺の創建に携わった開基(開山)となる坂上田村麻呂とその妻である高子夫人、それと延鎮上人を奉斎した堂ということで「田村堂」や「開山堂」と呼ばれてい‥‥‥申さん。お、いやいや、申す!ガヒョっ

清水寺・田村堂(開山堂)の歴史

創建は平安時代?

「帝王編年記」や「園大略(えんだいりやく)」などの史書の「1259年(正元元年)4月」の項に「本願堂」の名前が記されており、これが初見とされる。

堂が建っていた正確な場所まで判然としないが、鎌倉時代中期には存在したことになる。

田村堂の創建は未詳とされる

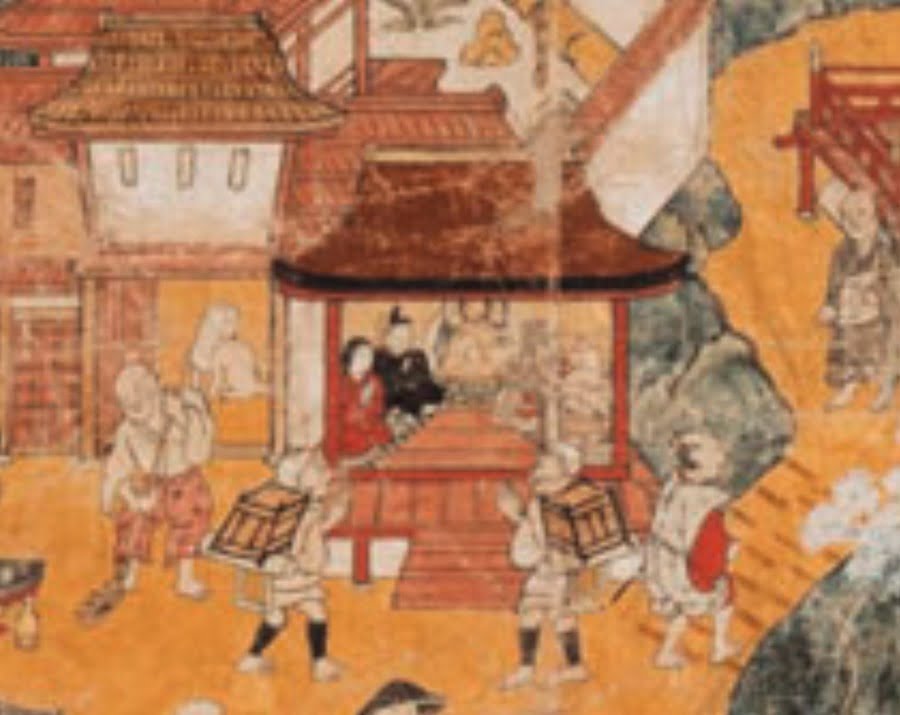

現在までの通説では、田村堂がいつ頃、創建されたのかは判然としないとされるが、1520年(永正17年/室町時代)に描かれた「清水寺縁起絵巻」や、同じく1548年(天文17年/室町時代)に

四千三百三十三r977777777777777777777777777777777777vc描かれた「清水寺参詣曼荼羅」にも田村堂の姿が見えることから、もし応仁の乱で焼失したことが確実なのであれば、その後、再建されたことになる。

清水寺参詣曼荼羅に見る田村堂

⬆️「清水寺参詣曼荼羅」(中央上部に田村堂が見える)

⬆️「清水寺参詣曼荼羅」(中央上部に田村堂が見える) ⬆️田村将軍・高子夫人坐像に礼拝する人々。中央に阿弥陀如来坐像見える。(現在は堂に無い)後方の建物は成就院と思われる。

⬆️田村将軍・高子夫人坐像に礼拝する人々。中央に阿弥陀如来坐像見える。(現在は堂に無い)後方の建物は成就院と思われる。

清水寺縁起絵巻に描かれた田村堂

⬆️この時代、田村将軍の像が堂の中央に置かれている。烏帽子をかぶった男性や女人が見えることから安産祈願に訪れているのだろぅか。

⬆️この時代、田村将軍の像が堂の中央に置かれている。烏帽子をかぶった男性や女人が見えることから安産祈願に訪れているのだろぅか。

清水寺の境内は室町時代に仁王門とその周辺を残して全焼し、星霜経て、1633年(寛永10年)には境内の伽藍のほぼすべてが再建されてい‥‥‥申す。ガハっ

室町時代初期の大和・猿楽結崎座の猿楽師である世阿弥(ぜあみ/1363-1443)の「田村」という能楽の演目で謳われることから、世阿弥の年代にはすでに田村堂は清水寺境内に建っていたことになる。

また、この堂は天皇の御願寺であった清水寺を創祀した征夷大将軍の坂上田村麻呂を奉斎することから、国家(朝廷)はじめ、時代々々の武家や公家などに禍難が生じた際、この堂にて祈祷や読誦を行ったことが記されてい‥‥‥申す。カピョっ

従って現在のお堂は1633年(寛永10年)再建後の姿となるが、厳密には2000年(平成12年)に全面的に改修された後の姿となる。

なお、田村堂は2006年(平成18年)の平成の大修理でも修繕されているが、この時は寛永期造営の古材を可能な限り使用し、さらに江戸再建後は極彩色&丹塗り(朱色)が施されていたことから、厳密には寛永期造営時の姿を復原したことになる。

平成の大修理によって江戸再建時の姿に戻された御堂一覧

- 1994年(平成6年):西門

- 1996年(平成8年):阿弥陀堂

- 1999年(平成11年):鐘楼

- 2000年(平成12年):経堂

- 2003年(平成15年):仁王門

- 2005年(平成17年):田村堂

- 2013年(平成25年):子安塔

- 2017年(平成29年):奥の院

【補足】以前の彩色なしの田村堂の姿

まるで禅寺のような佇まいを見せる。現在と同じ堂とはとても思えない。そぅ考えると塗装といぅものの重要さや、その重みがスッシリしりしり尻モチつぃチまったぜぃ‥‥てなほどにズッシリと伝わってくるというもの。どゆ意味や

田村堂(開山堂)の建築様式・特徴

こけら葺きの屋根

田村堂の屋根には、本堂や奥の院で見られる、こけら葺き(檜皮葺き)を施し、格式高さをアピールしてい‥‥‥申す。ギャヒョェっ

蔀戸

隣の経堂は異なり、正面3間のみに蔀戸(しとみど)を吊る。

組物

出組を用い、阿麻組で四辺へ巡らし、内法長押を用いるなど全体的に和様の意匠を醸す。

繧繝彩色

この田村堂だけではなく、阿弥陀堂や奥の院でも見ることができるが、清水寺の出組などに極彩色のペイントが施されてい申すが、これは「繧繝彩色(うんげんさいしき)」と呼ばれる彩色技法の1つ。

高欄

鋳銅の擬宝珠を乗せた高欄と縁を前三方へまわし、左右後方2間の壁に白材で塗装を施した羽目板を附す。

左右の観音扉

この堂には正面左右側面の1間に観音開きの木扉を附す。

妻の意匠

妻には隣の経堂と同様に虹梁とその上に大瓶束を立てる禅宗式(唐様)の意匠がみえる。

田村堂裏側の木扉

田村堂の裏側には一部、スライド式の素木板を据えた木扉が見える。俗に引き戸と呼ばれるものである。

扉を向かい見て右上部に連子を立てた小窓が設けられているが、換気口のような役割を想定したものだろぅか。

なお、この木扉のことを清水寺のことに詳しい職員の方に聞いてみたが、分からないとのこと。内部の換気や尊像の移動などのためではないかと言っておられた。(と、いうより質問を受けたのは初めてとのこと。ゴメンちゃぃ)

なぜこの木扉にコダワリ割引コノヤローなほどにコダわるのかと云うと、同様のものを日光二荒山神社の元・本宮(本宮神社)や、滝尾神社の拝殿で見たから。

二荒山神社は山自体を神として崇拝しているので、それを遥拝するために社殿に観音開きの扉を用いているとのこと。扉が据え付けられた方向の先には山が見えるのでそれはそれで理解ができた。

しクぁし!田村堂の場合はそれも少し違う気がする。

位置的には将軍塚(坂上田村麻呂の墓)の方向を向いているが、‥‥‥はてさて。

次回の課題としよぅ。うきゃ

田村堂(開山堂)内部にて奉安される仏像一覧

清水寺の田村堂(開山堂)の堂内には中央に来迎柱(らいごうばしら)を立て、その内側に反り蓮を附した高欄を備えた須弥壇(しゅみだん)を設置。

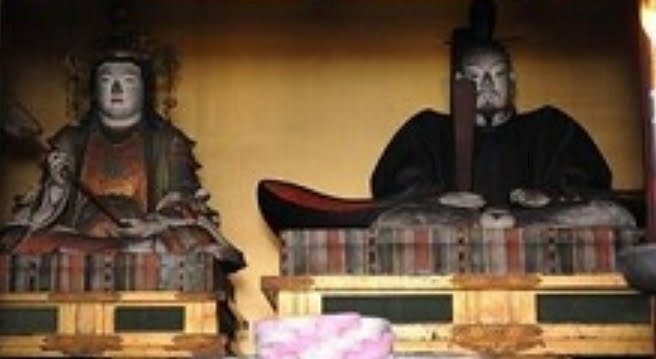

須弥壇の上には重文指定の厨子(ずし)を置き、その厨子の中に坂上田村麻呂とその妻・高子夫人の坐像姿の尊像を奉安する。

ちなみにこの厨子は屋根がなく、唐様を用い、奇抜な装飾・色彩が施されている。一見の価値あり。

まとめると、田村堂(開山堂)では以下、清水寺創建に携わった、いわゆる開山・開基と成り得る人物の尊像を奉安している。

- 【元祖】音羽の滝と観音信仰の霊験を延鎮上人(賢心法師)に伝えた「行叡(ぎょうえい)居士」

- 【開山】田村将軍の自宅を寺へと改造して清水寺を建てた人物:「延鎮上人(えんちんしょうにん)」

- 【本願】清水寺を創建するために自宅を寄進した人物:「坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)」

- 【大勧進】田村将軍の妻であり、延鎮上人に帰依した妻の「三善高子(みよしたかこ)夫人」

‥‥以上、堂内にはこれら4方の人物の像が安置されており、坂上田村麻呂の像は衣冠束帯(いかんしょうぞく=麻呂の服)姿の像となり申す。ディキャっ

なお、これら4像はすべて一般非公開となる。うきゃ

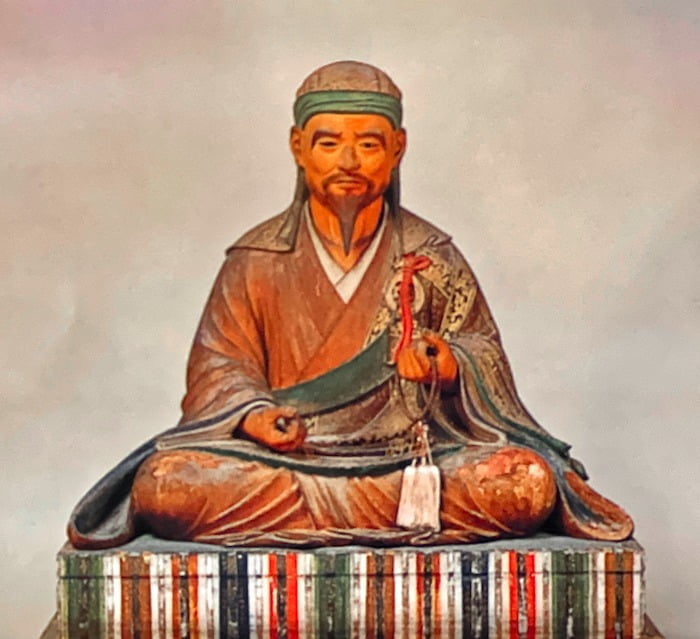

行叡居士坐像

像高:65㎝

行叡居士とは?

清水寺縁起に記される行叡居士(ぎょえいこじ)は、なんとぉぅ!200歳の老仙。

行叡居士は後述の延鎮上人(出会った頃は賢心(けんしん))に切り株を託し、千手観音像を彫像するよう伝えて東の空へ飛び去る。(もしくはスぅ〜っと姿を消す)

賢心は行叡居士が観音の化身であったことを悟ると千手観音像の彫像に励み、それと並行して滝行に明け暮れる日々を送る。

そして行叡居士が住んでいた草庵に完成させた千手観音像を祀り、この後、田村将軍と出会ぃ数奇な運命を歩むことになる。

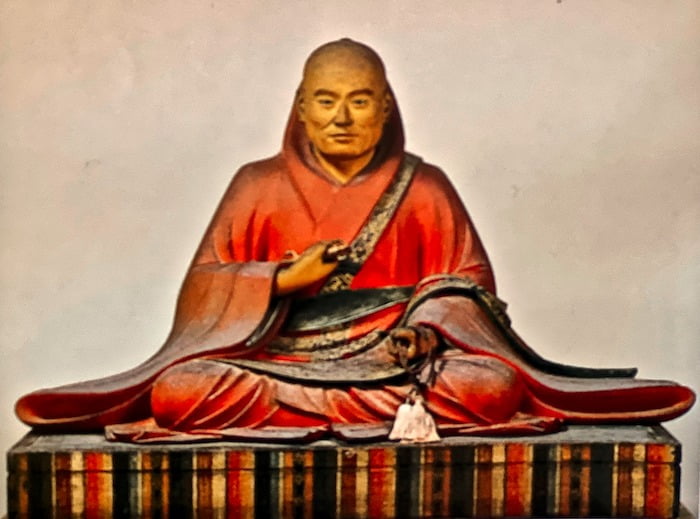

延鎮上人像

像高:62㎝

延鎮上人とは?

清水寺縁起によれば、778年(宝亀9年/奈良時代)、後に延鎮上人となる賢心(けんしん)が、夢のお告げにより清泉(せいせん=清く澄んだ泉)を求めて出かけたところ「音羽の滝」に辿り着く。

音羽の滝にたどり着いた賢心は白衣姿の修行僧に出会う。

これが上述の200歳の老仙・行叡居士であり、その後、行叡居士から切り株を託されるストーリーへとつながっていくのだが、行叡居士が東の空へ飛び去った後、下記の田村将軍と運命的な出会いを果たすことになる。

坂上田村麻呂像

像高:78㎝

坂上田村麻呂とは?

開山堂には他にも、重要文化財の厨子の中に、清水寺を創建したことで知られる「坂上田村麻呂」とその妻「三善高子夫人」が安置されてい‥‥‥申す。プキョっ

坂上田村麻呂とは「征夷大将軍」となって蝦夷(現在の北海道)を平定した人物で身長が2mもあった大柄な人物と伝えらえる。

西暦780年(宝亀9年/奈良時代)、征夷大将軍になる前の坂上田村麻呂は、京都の山奥で「鹿」を狩るために山に入り、偶然にも賢心(後の延鎮上人)の小屋にたどり着く。

逃した鹿の行方を賢心に訪ねると思わぬ反撃をくらうハメに陥り、逆に賢心に鹿に対する殺生を止めるよぅ、命の大切さを諭される。

そして、観世音菩薩の功徳や音羽の滝についての霊験を説かれた。

賢心の説法に感銘を受けた田村麻呂は自宅へ帰った後、嫁ハンの「高子夫人」にも語り伝え、その後2人とも賢心法師に帰依(信仰)することになる。

その上、自分たちの邸宅までもを賢心に譲り渡し、賢心は貰い受けた邸宅に「千手観音像」を奉斎する。

この田村将軍の邸宅こそが現在の清水寺本堂の前身であり、つまりは現在の清水寺本堂の起源となる。

後に田村将軍は征夷大将軍へと昇進すると、東国・蝦夷平定に遠征し、見事、平定を成し遂げる。

帰朝した田村将軍は天皇から賞賛されると土地を貰い、その上、自らの邸宅を改造した寺(清水寺)は天皇の御願寺とされる。

その後、延鎮上人と改名した賢心と共に本堂を改築し、田村将軍が発願造立した金の観音像を本堂へ安置する。(この田村将軍が造立発願した金色の観音像と、延鎮上人が切り株で手彫りした千手観音像のいずれが御本尊かは判然としなぅぃ。)

高子夫人像

像高:80㎝

三善高子夫人とは?

三善高子夫人は文献に記述がないことから不鮮明な部分が多く、略歴すらも不明となっており、清水寺に伝わる「清水寺縁起」に少し名前が出てくるのみのお方。

ただ、三善清継と呼称される人物が父親であり、その娘と言うことになるが、一説には三善清継の養女となって坂上田村麻呂に嫁いだととも云われる。

そうなると「三善氏の一族ではない」と言うことになり、さらに迷宮入りすることになる。

三善氏という氏族の出自についても不明瞭な部分が多いが、渡来系の一族である「百済(くだら=朝鮮)の速古大王の末裔」とも云われる。

朝鮮からの来朝後、頭角を表し朝廷に功績が認められると、805年頃(平安時代)に朝臣として正式に抜擢され、以後、三善一族は朝廷に仕える家柄になっている。

ただ、この当時、三善氏と言う氏族はまだ存在しておらず「錦部氏」と言う名前の氏族だったことが明らかにされてい‥‥‥申す。ジャヘっ

したがって高子夫人も三善高子ではなく、正式には「錦部高子」であった可能性も示唆される。

‥‥以上のような伝承から清水寺では、行叡居士と延鎮上人をそれぞれ「開基」、「開祖(開山)」とも呼び、本堂を創建した坂上田村麻呂と妻の三善高子夫人を「大勧進」として共に「田村堂(開山堂)」に祀られるようになっている。 …なんか違和感が…。

清水寺・田村堂(開山堂)の特別公開について

田村堂は普段は一般非公開となっているが、上述、4方の人物に関連した縁日になると特別公開されることがある。

記憶に新しいところでは「坂上田村麻呂一千二百年御遠忌」で公開されたことがあった。

坂上田村麻呂一千二百年御遠忌の公開期間

平成21年3月1日〜5月31日まで

ちなみに上記の画像はこの時のパンフレットから引用したもの。オホっ

- 特別拝観の料金:拝観無料

※内部の撮影は禁止

清水寺・開山堂(田村堂)の場所(地図)

清水寺の開山堂(田村堂)は仁王門から進み三重塔の裏側、経堂の後方に位置します。

清水寺境内・周辺の観光スポット一覧

関連記事一覧

関連記事:![]() 京都・清水寺の歴史(年表)

京都・清水寺の歴史(年表)