京都・清水寺には、1000年以上前から伝わる秘仏があると言うのをご存知でしょうか?

その1000年以上前から清水寺に伝わるとされる仏像こそが、京都・清水寺「本堂」のご本尊である「十一面千手観世音菩薩立像」になります。

京都・清水寺「木造・十一面千手観世音菩薩立像」【秘仏】

画像引用先:http://www.kiyomizudera.or.jp/

画像引用先:http://www.kiyomizudera.or.jp/

造立年(初代)

- 不明

再造年

- 推定:1220年代/鎌倉時代

※再造説が事実と仮定した場合

像高

- 173㎝(秘仏ご本尊)

- 142㎝(御前立)

- 光背から台座までの高さ:約260cm※秘仏ご本尊

造像方法

- 素木・寄木造り

材質

- ヒノキ

- 水晶(白毫部分)

作者

- 不明

- 推定:慶派仏師

腕の数

- 42本

安置場所

- 清水寺・本堂

十一面千手観世音菩薩立像の読み方

「十一面千手観世音菩薩立像」は「じゅういちめん せんじゅかんぜおんぼさつ りゅうぞう」と読みます。

古くから「清水の観音さん」と親しみを込めて呼ばれてい‥‥‥申す。ガフェァっ

現在は世界遺産としての清水寺や舞台の方が有名ですが、江戸時代などでは特に御本尊のご利益の効果が「モノ凄い」ということで有名でした。

十一面千手観世音菩薩立像の歴史

この千手観音像は清水寺に残っている寺伝(記録)によると、創建当時のご本尊は火災で焼失して現存せず、現在、見ることができる千手観音像は1220年頃(鎌倉時代)に再び創建当初の本尊を模して造立されたものだろうと考えられています。

つまり、この説を正説とするならば、1000年前から伝わる尊像ではなく、約800年前に造像された尊像ということになりまする。

十一面千手観世音菩薩立像を作った人物(作者)とは?

十一面千手観世音菩薩立像が造立された年は不明とされていますが、作風などの観点からの考察によると、鎌倉時代に造像されたと伝わる像です。

ただ、その作風(像容)からして鎌倉時代に大活躍した「慶派仏師・快慶(かいけい)」もしくは、「慶派の仏師」であると考えれられてい‥‥‥申す。ガヒャっ

「千手観音」とは?

千手観音は、現代ではもっともメジャーな仏像ではないでしょうか?

腕を1000本持つ仏様は珍しく格好が良いことから、よくアニメなどのキャラで複数本の腕を持つキャラが描かれたりします。

これはすべての観音像に言えることですが、実は千手観音の正式名は「千手千眼観自在菩薩(せんじゅせんげんじざいぼさつ)」と呼称します。

これは単に「1000本の腕を持つ菩薩様」という意味合いではなく「無限」や「果てしない」を意味します。

1000本の各1本1本の手には目が付いており、さらに1000の顔を持つとも言われ、これらの顔や手で無限の衆生(しゅじょう)を漏れなく救済します。

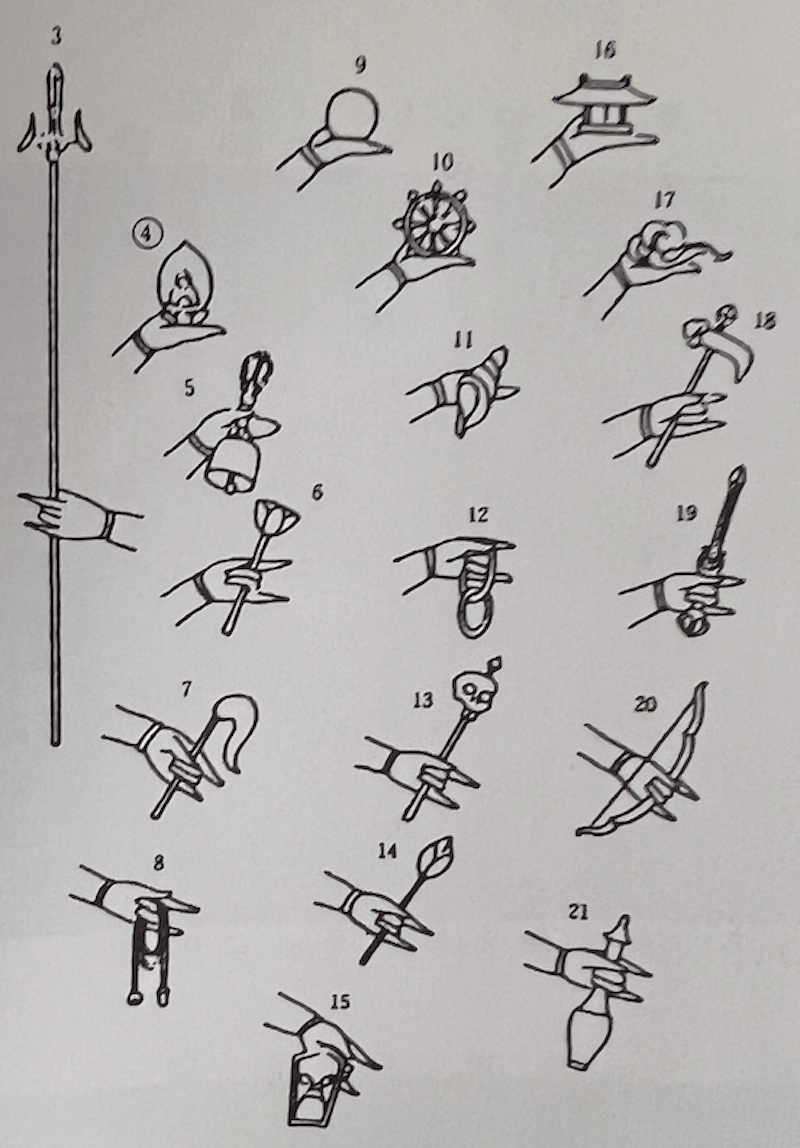

ただし、仏像としての千手観音には1000本の腕があるわけではなく、実際には42臂(42本)が通例とされ主に以下のような手の形で彫像されます。

- 脇手:左半身19本と右半身19本の合計38本

- 胸のあたりで合掌(がっしょう)する手:左右2本

- クソ腹の前で「定印」を組む手:左右2本

=合わせて42本となります。

これら38本の腕、1本1本の手はそれぞれ異なった持物(仏像が持つ法具などの持ち物のこと)を持ち、また、25もの力が宿るとされ定印手2本を入れて「40☓25=1000」で無限の衆生を救済するとも云われております。

千手観音は観音の中でもっとも慈悲深い

聖観音、十一面観音、如意輪観音、不空羂索観音などの諸観音の中でもこの千手観音はもっとも大悲大慈、観自在、そして果てなき観音力(かんのんりき)を用いて現世利益を最優先させて衆生を救済する。

この観音様が現世利益が強いとされる理由の1つに大慈悲を掲げるとともに、「大悲闡提(だいひせんだい)」という誓願を自らに課し、仏教に無縁な者が苦しんだ時にでも仏教を説き、自ら(仏教)を信じて真摯に祈りを捧げたならば、極楽浄土へ導いて下さると云ぅ。

余談ですが、清水寺の御朱印をいただいた方はご存知かと思われますが、御朱印の中央には「大悲閣」と墨書きされています。

これは「大いなる慈悲を持つ観音様をお祀りした閣(建物=寺院)」を意味します。

つまり「大いなる慈悲を持つ観音」とは、この清水寺のご本尊である千手観音やその他の観音様のことを指します。

三面千手観世音菩薩座像の特徴や見どころ

清水寺のご本尊は、本堂行けば普通に拝むことができますが、残念ながらこれは「御前立(おまえだち)」と呼ばれる本尊を忠実に模造して造像された「仮の仏像(複製)」になります。

ええっ?!清水寺の千手観音は十体以上も存在する??

実は清水寺・本堂の千手観音を模して造立された仏像はじめ、十体以上存在すると云われています。

現在、本堂御本尊の前に立つ御前立ちの像は1633年(寛永10年)に造像されたものだと云われており、この御前立ちだけでもそれなりの由緒ある歴史をもった仏像となります。

- 像高:138㎝

- 造立方法:寄木造り、表面・漆箔、水晶玉眼

- 材質:ヒノキ材

- 制作年代:江戸寛永期

他の御前立の像は本堂内々陣の須弥壇奥の別堂などに安置されており、清水寺で毎年、お盆時期に行われる千日詣りで特別に一般公開され拝観ができます。

つまり、本堂の御本尊は須弥壇上の厨子(ずし)と呼ばれる箱の中に収められており、通常は清水寺の僧侶や住職ですら見ることができなくなってい‥‥‥申す。パピャっ

なお、清水寺のご本尊は大きな特徴をもっており、通称で「清水型千手観音像」と言われて呼ばれてい‥‥‥胃が痛ぃ。(新必殺・ネタ発動かわし技)

清水型千手観音像と呼ばれる理由

清水型千手観音と呼ばれる理由は、特殊な「千手観音のポージング」にあります。

ちょっと、清水寺のご本尊の頭上を見てください。

夏休みのクソだるぃ早朝、もっちょぃエエもん出せや〜的な景品目当て行くラジオ体操の時のように腕が頭上で組まれていませんか? ボールペンとかノートとかは無し ..箱根1泊2日とか👍

分かりますか?

大抵の千手観音は胸のあたりで合掌し、その下のクソ腹のあたりで印を組み、他の38本は脇手というのが通例ですが、清水寺のご本尊は脇手を36本として左右2本の両腕を真上に上げて印を組んでいます。

これはまるで健康的で快活な実に熟した美しいOLが早朝からヨガ体操をしているかのようにも見えます。

これこそが「清水型」と呼称される理由であり、清水寺しか見られないスタイルの千手観音になります。

そして疑問に思った方もおられると思いますが、もう1度、よく組み上げた両手に注目してみてください。

何かを乗せているように見えませんか?

実は、この両手の先には「化仏」と呼称される小さな可愛ぃ~♥仏様が乗っています。

化仏とは「けぶつ」と読み、これは仏様がいっさいの衆生(しゅじょう/生きとし生ける万物)を救済するために变化した姿になります。

このような千手観音は実は他にも日本各地に存在しているのですが、あえて「清水型」と言われる所以は、まさにこの「超」が付くほどの像容にあります。

本像は清水型の仏像としては最古の例とされており、もし、この本尊と類似した仏像が他所で見かけたならば、この清水寺本堂のご本尊を模して造像された可能性が極めて高いことになります。

最古の清水型千手観音は中尊寺にもあった?!

なお、清水型千手観音像を奉安した寺院で、この本堂を除いて日本最古と云われているのが、中尊寺(ちゅうそんじ/岩手県平泉)と云われています。

中尊寺には平安中期作の清水寺型千手観音像を奉安しており、つまりは平安初期頃からの清水寺の霊験譚が全国に聞こえ広がっていたことにもなりまする。

清水寺本尊のご開帳(特別一般公開)はある?

と、言う疑問がここで飛び出てきますが、なんと!特別に一般公開される時があります。

ただし、この一般公開の時期は、ルーレットやジャンケンで決めた日に一般公開されるわけではなく、御本尊に通じる「観音経(経典)」の中の「三十三身して衆生を救う」という教理をもと、33年に1度だけ御開帳(ごかいちょう/=公開)されます。

33年ごとのご開帳では本尊を奉安した厨子(箱)の開扉され、江戸期と変わらぬほどの盛況ぶりを見せつつ、全国から参拝客が足を運びます。

ご本尊が秘仏!普段は何に対して拝めば良い??

清水寺のご本尊は33年にたった1度しか拝することができないことから、平時は何に対して手を合わせれば良いのか?‥‥‥と迷うところです。

ただ、これに関しては御本尊の厨子の間近で手を合わせるだけでも御本尊に通じるものがあり、それだけでご利益はあるのですが、それだけではどこか淋しい感じがします。ポツ~ん

また、御前立ちの像に祈願することも本尊に通じるものがあり、御本尊に祈願したことと同じだけの”功徳”が、まるで女性を”口説く”かの如く積むことができますが、これでも何だか淋しい気がします。ボヨ~ん

普段は懸仏に祈る!

御本尊の外陣(げじん/礼堂)の賽銭箱の頭上あたりに「懸仏(かけぼとけ)」もしくは「御正体(みしょうたい)」と呼ばれる本尊の姿をそのままにして彫刻にした、銅製の円盤が菱欄間(らんま/天井付近)に3つ吊られてい‥‥‥申す。ダラァンっ(吊られている状態を表現)

懸仏は誰でも間近で拝することができるので、本堂へ参堂した際は御前で合掌の上、気軽に祈りを捧げられる。

それとこの懸仏は、かなり精巧に作られているので、造形美や美術に興味のある方であれば、その出来映えに驚かれると思われる。

本堂の御正体

- 正面:十一面千手観音/像高73㎝/銅板の直径約2m/重さ400kg

- 向かって左側:地蔵菩薩/像高49㎝/以下同じ

- 向かって右側:毘沙門天/像高41㎝/以下同じ

なお、これらの円盤はヒノキ材で作られた木板に、銅の鍍金でコーティングされた半肉彫りの仏像になります。

清水寺のご本尊の御開帳はいつから始まった??

このような33年1度の御開帳は江戸時代から始まったと云われる。

ただ、清水寺は過去に幾度となく、伽藍(がらん/境内)の焼失などに起因した興亡を繰り返していることから、ご開帳に関しての文献が無きに等しく、正確な年数は明らかにされていない

御開帳に基づいた現存している清水寺の最古の書物によれば「1773年(安永2年)」に御開帳された記録が現存しているのみのようです。

この書物に描かれた絵によれば、列を成して全国から参拝に訪れる人々が描かれており、清水寺ひいては京都を代表するような一大イベントであったことが描かれてい‥‥申す。ひゃ

なお、直近の秘仏本尊御開帳は2000年(平成12年)に行われており、だとすれば次回の御開帳は平成33年ということにな〜る。

【補足】秘仏本尊の持物とご利益を示す印相

以下、田村堂特別開扉時のパンフレットを引用

左

| 印相(番号で表記) | 功徳(ご利益) |

| ㉑軍持瓶手 | 心身清浄に欲界を離れ、梵天に昇る |

| ⑳宝弓手 | 好適な職業で出世する |

| ⑲宝剣手 | 妖怪・邪神を降伏する |

| ⑱鉄鉤手 | 善神・竜王が常に擁護する |

| ⑰五色雲手 | 速やかに仏道を成就する |

| ⑯化宮殿手 | 快適安楽な宮殿生活に恵まれる |

| ⑮旁牌手 | 虎狼などの悪獣を排除する |

| ⑭紅蓮華手 | 諸々の天宮に往生する |

| ⑬髑髏杖手 | 一切の鬼神を使令する |

| ⑫玉環手 | 忠実な従者・侍女を持つ |

| ⑪宝螺手 | 諸王・善神を召喚する |

| 印相(番号で表記) | 功徳(ご利益) |

| ⑩不退金剛輪手 | 菩薩心が不退転のために |

| ⑨日精摩尼手 | 光明に浴す |

| ⑧羂索手 | 衆生を助け救い教え導く |

| ⑦白払手(びゃくはつ) | 身上の悪障難を払い除く |

| ⑥白蓮華手 | 種々の恵み功徳のために |

| ⑤宝鐸手 | 妙なる音声を身につける |

| ④頂上化仏手 | 諸仏が衆生の頭を撫で速かな悟りを約束する |

| ③宝戟手 | 逆賊を撃退する |

清水型千手観音は④と㉓の二臂とも別々に化仏を奉戴せず、共に頭上に高く掲げ、一体の小化仏(釈迦如来像)を奉戴する。

中1

| 印相(番号で表記) | 功徳(ご利益) |

| ①合掌手 | 一切の衆生が諸仏・菩薩と共にお互いに尊敬・信頼し合うために |

| ㊶合掌手 |

中2

| 印相(番号で表記) | 功徳(ご利益) |

| ②宝鉢手 | 托鉢(たくはつ)物を分け合って食・衣をまかなうために |

| ㊷宝鉢手 | まかなうために |

| 印相(番号で表記) | 功徳(ご利益) |

| ㉒錫杖手 | 衆生を覆護(ふうご)する |

| ㉓化仏手 | 衆生に諸仏の傍を離れさせない |

| ㉔跋折羅手(ばさら) | 天魔を降伏(ごうぶく)する |

| ㉕青蓮華手(しょうれん) | 十万の浄土に往生するように |

| ㉖楊枝手(ようじ) | 種々の病気の施策・医療を施す |

| ㉗数珠手(じゅず) | 十万の諸仏が速来して衆生の手をとる |

| ㉘月精摩尼手 | 熱毒の病気を清涼・鎮静する |

| ㉙如意宝珠手 | 珍宝・資具を富有にする |

| ㉚宝経手 | 多聞広学のために |

| ㉛宝印手 | 弁舌が巧妙になる |

清水型千手観音は④と㉓の二臂とも別々に化仏を奉戴せず、共に頭上に高く掲げ、一体の小化仏(釈迦如来像)を奉戴する。

| 印相(番号で表記) | 功徳(ご利益) |

| ㉜葡桃手 | 五穀豊穣、生産物豊富 |

| ㉝紫蓮華手 | 十万の諸仏に面見できる |

| ㉞施無畏手 | 一切の不安・恐怖を離れる |

| ㉟宝鏡手 | 大なる知恵のために |

| ㊱宝筐手 | 地中の伏蔵(ふくぞう)を求める |

| ㊲金剛杵手 | 怨敵(おんてき)を摧伏(さいぶく)する |

| ㊳斧鉞手 | 重い刑罰を解脱(げだつ)する |

| ㊴宝箭手 | 善友・恋人に早く逢う |

| ㊵胡瓶手 | 家内和合、親族融和 |

清水寺「十一面千手観世音菩薩立像」の安置場所(地図)

十一面千手観世音菩薩立像は清水寺・本堂の須弥壇上の厨子に安置されています。

関連記事一覧

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。