清水寺には、「洛陽三十三所観音霊場」「西国三十三所観音霊場」など、霊場巡礼の札所となっている場所が複数あります。

こちらのページでは、各霊場巡礼の歴史や清水寺の境内にある霊場(札所)の場所、御朱印についての情報などをご紹介します。

霊場巡礼(霊場めぐり)とは?

霊場巡礼の目的

巡礼とは、信仰を確認したり、より深めたりするために、宗教で聖地とされる場所を訪れることを言います。

他の宗教の巡礼は、1か所の大きな聖地を訪れるものが主ですが、日本の仏教の巡礼は、「霊場めぐり」という呼称の通り、複数ある聖地(霊場・札所)を巡るのが主流です。

平安時代に霊場巡礼が始まった頃は、僧の修行が目的でしたが、江戸時代には庶民に広まり、修行ではなく、仏による救済を求める旅という意味合いが強くなりました。

目的は人それぞれですが、故人を供養したり、自らの罪を償ったり、気持ちを整理したりするために、寺院を巡るのです。

「七福神めぐり」など、比較的気軽に挑戦できるものから、「お遍路」として知られる「四国八十八か所霊場めぐり」など、色々な規模の霊場があり、また、お参りするご本尊にも違いがあるので、身近なところから始めてみてはいかがでしょうか。

もともとのスタイルを重んじるのであれば時間をかけて徒歩で巡るのが良いのかもしれませんが、現代では電車などを使ってもかまいません。

また、御朱印集めや霊場巡礼の人気により、御朱印の拝受がプランに含まれるツアーを企画している旅行会社も出てきています。

霊場巡礼と御朱印

一般的に霊場巡礼の過程では、霊場(札所)に参拝した証として、御朱印が授与されます。

古くは、札所のお堂の柱などに、木製や金属製の「納札」と呼ばれるものを打ち付けていましたが、現在では紙の「納札」を納札箱に納めたり、普段と変わらない手順で参拝した後に、御朱印所で御朱印をいただくようになっています。

御朱印帳(納経帳)は何を使っても構いませんが、公式の御朱印帳や色紙の授与がある場合も多いので、各札所や霊場巡礼の事務所に問い合わせてみると良いでしょう。

なお、御朱印は各札所のご本尊の分身として、丁寧に取り扱ってください。

清水寺の札所一覧

- 洛陽三十三所観音霊場

第10番(善光寺堂)・第11番(奥の院)・第12番(本堂)・第13番(朝倉堂)・第14番(泰産寺/子安の塔) - 西国三十三所観音霊場 第16番

- 法然上人二十五霊場(霊跡) 第13番(阿弥陀堂)

- 神仏霊場巡拝の道 第117番 / 京都第37番

それでは、以下に、各霊場巡礼と清水寺の札所についてご紹介します。

洛陽三十三所観音霊場

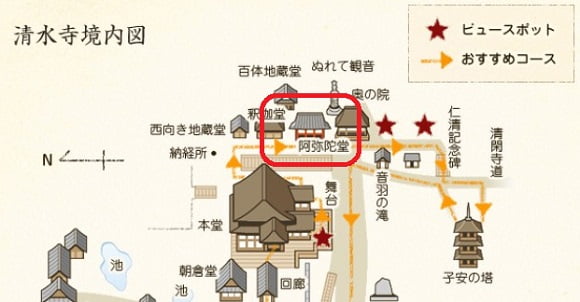

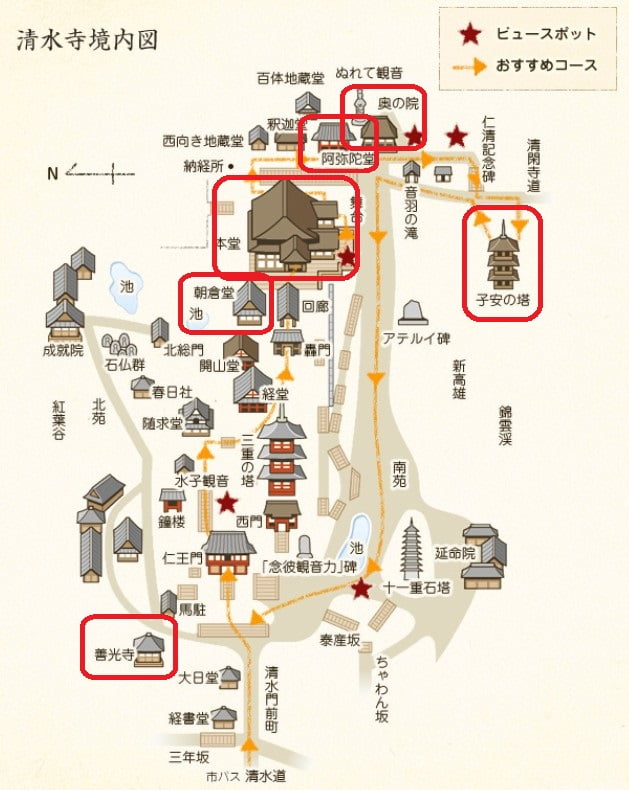

洛陽三十三所観音霊場の札所のうち、第10番から14番までの5か所は、清水寺の境内にあります。

- 第10番:善光寺堂

- 第11番:奥の院

- 第12番:本堂

- 第13番:朝倉堂

- 第14番:泰産寺(子安の塔)

洛陽三十三所観音霊場とは?

「洛陽三十三所観音霊場」は、観音さまを祀る京都市内の33か所の寺院からなる霊場です。

平安時代に後白河法皇が定めたとされていますが、数回の衰退と復興を経て、2005年(平成十七年)に再興されました。

事務局は東向観音寺が務めています。

平成の「洛陽三十三所観音霊場」再興

「洛陽三十三所観音霊場」は、明治時代の神仏分離令によって廃れて以降、平成の世まで再興されることはありませんでした。

各寺院に札所であることを示す石碑や文書は残っていたものの、霊場巡礼の風習は廃れ、札所となっている寺院同士の交流もなくなっていました。

しかし、第30番札所の椿寺に保管されていた資料がきっかけとなり、椿寺の伊藤住職と、第31番札所・東向観音寺の上村副住職、それに第22番札所・城興寺の上原住職が加わり、資料で現存する寺院を調べ、清水寺など札所となっている寺院への声がけが始まりました。

それまで廃れてはいたものの、実は「洛陽三十三所観音霊場」に興味を持っていた寺院も多く、発起人会が発足し、1年後の2005年4月の再興を目指すことになりました。

しかし、資料にある33か所の寺院のうちの何件かは、すでに廃寺となっていたり、移転したりしていたため、33に満たなくなった分は他の寺院を新たに加えることに決まりました。

「33」とは、観世音菩薩が衆生を救う際に33の姿に変身するという信仰に由来しているため、簡単に変えられる数字ではないのです。

そこで、京都市内の由緒正しい観音さまを祀る寺院を調べては、突撃訪問のスカウト活動が行われ、何とか「洛陽三十三所」が調ったのだそうです。

そしてついに、2005年4月4日、清水寺本堂にすべての札所の僧が集まって復興法要が営まれ、平成の新たな「洛陽三十三所観音霊場」が完成したのでした。

比較的狭い範囲に33か所の札所があるため、江戸時代までのように、時間をかけて徒歩で巡るのもおすすめです。

洛陽三十三所観音霊場に関するお問い合わせ先

平成洛陽三十三所観音霊場会(東向観音寺)

- 住所:京都府京都市上京区今小路通御前通西入上る観音寺門前町863

- 電話番号:075-461-1527

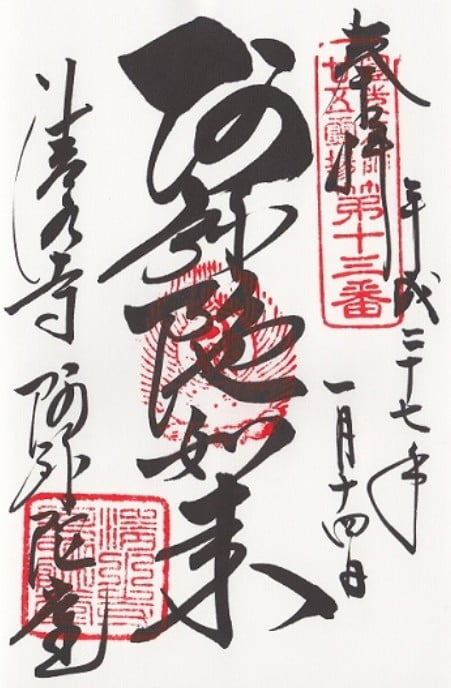

清水寺「洛陽三十三所観音霊場」各札所の御朱印

清水寺にある「洛陽三十三所観音霊場」の札所の御朱印は、いずれも「大悲閣」です。

お布施はそれぞれ300円となっています。

第10番:善光寺堂「大悲閣」の御朱印

第11番:奥の院「大悲閣」の御朱印

第12番:本堂「大悲閣」の御朱印

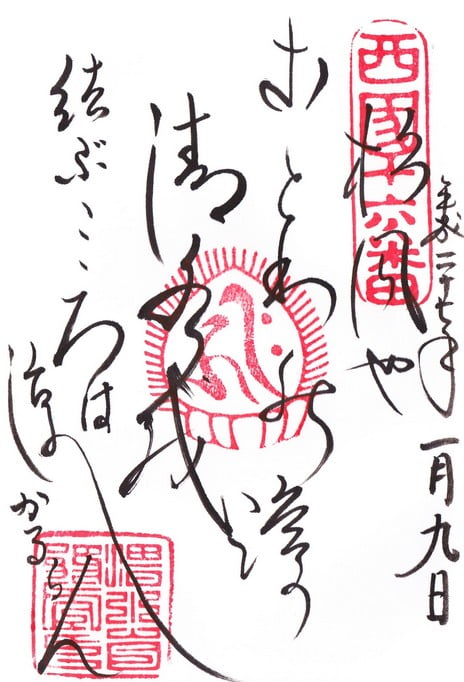

写真は「西国三十三所観音霊場」のものなので、右上の朱印が「西国十六番」という札所の番号になっています。

「洛陽三十三所観音霊場」の御朱印も、札所番号の朱印部分以外は同じです。

第13番:朝倉堂「大悲閣」の御朱印

第14番:泰産寺(子安の塔)「大悲閣」の御朱印

御朱印の授与場所と授与時間

授与場所

- 奥の院の御朱印:奥の院の授与所

- その他の札所の御朱印:本堂裏の「納経所」

授与時間

- 本堂裏の納経所:8時から18時または18時30分頃まで(季節によって異なる)

- 奥の院:8時から18時または18時30分頃まで(季節によって異なる)

※本堂裏の納経所では、春・夏・秋の清水寺の夜間拝観時(ライトアップ時)でも、御朱印をいただけます。(〜21時頃まで)

本堂裏の納経所の営業時間は、清水寺の拝観時間に準じます。

清水寺の拝観時間や拝観料については、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

拝観料金が値上げ?!京都・清水寺の拝観料(入場料)と割引き情報「夜間ライトアップ時・前売り・障害者・団体」など

洛陽三十三所観音霊場めぐり専用の御朱印帳・授与品

洛陽三十三所観音霊場公式の御朱印帳は、以下の2種類です。

金襴・紐綴じ式の御朱印帳(1,500円)

紺色・蛇腹式の御朱印帳(1,000円)

また、33か所すべてを巡り終えた方には、「満願証」が授与されます。

授与料は1,000円で、清水寺の他、ほとんどの札所で授与していただけます。

西国三十三所観音霊場 第16番

西国三十三所観音霊場とは?

「西国三十三所観音霊場」は、近畿地方の2府4県と岐阜県にまたがる、観音さまを祀る33か所の寺院で構成されています。

この「西国三十三所観音霊場」の巡礼は、国内の霊場めぐりとしてはもっとも歴史のある巡礼行で、現在でも多くの参拝者が巡礼を行っています。

「西国三十三所観音霊場」の始まり

「西国三十三所観音霊場」の創始に関しては、以下のような伝承が伝わっています。

718年(養老二年)、大和長谷寺の徳道上人が病のため亡くなりそうになった時に、夢の中で閻魔王(えんまおう)に会います。

そして、

「お前はまだ死んではいけない。

世の中の悩み苦しむ人々のために、33か所の霊場を作り、巡礼を広めなさい。」

と告げられ、起請文(きしょうもん)と33個の宝印を授けられました。

起請文とは、自分が行うことや違反したときの罰を記した、神仏への宣誓書のようなものです。

生き返った上人は、さっそく33か所の霊場を設定しましたが、人々の信用を得られず、その時点ではあまり普及しませんでした。

そこで上人は機が熟するのを待つため、授かった宝印を摂津国(現在の大阪府・兵庫県の一部)の中山寺に納め、80年の生涯を閉じました。

「西国三十三所観音霊場」の再興

徳道上人亡き後、この霊場巡礼についてはすっかり忘れ去られていましたが、約270年が経った平安時代、花山法皇によって再興されることになります。

花山法皇は、17歳で先代の円融天皇から皇位を引き継ぎましたが、最愛の后を失ったショックから2年で退位・出家し、法皇となっていました。

法皇とは、出家した上皇のことです。

その後、花山法皇は比叡山などにこもって修行を行い、縁を結んでいた僧のすすめもあり、三十三所観音巡礼を始めました。

これについては、法皇が紀伊国(現在の和歌山県全域・三重県の一部)の那智山にいた時に熊野権現が現れ、三十三観音霊場を再興するように告げられたため、宝印を探し出して、巡礼を開始したとも言われています。

「西国三十三所観音霊場」には、徳道上人や花山法皇ゆかりの寺院3か所が、番外霊場として指定されています。

西国三十三所観音霊場に関するお問い合わせ先

西国三十三所札所会事務局(石山観光会館)

- 住所:滋賀県大津市石山寺3-2-28

- 電話番号:077-548-8621

清水寺「西国三十三所観音霊場」第16番札所の御朱印

「西国三十三所観音霊場」の御朱印は、以下の2種類です。

お布施(値段)はいずれも300円となっています。

本堂「大悲閣」の御朱印

本堂 御詠歌の御朱印

清水寺の御詠歌の御朱印について詳しくは、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

京都・清水寺の御朱印・「御詠歌」の「意味・由来・読み方」って?!

御朱印の授与場所と授与時間

授与場所

- 本堂裏の「納経所」

授与時間

- 8時から18時または18時30分頃まで(季節によって異なる)

※本堂裏の納経所では、春・夏・秋の清水寺の夜間拝観時(ライトアップ時)でも、御朱印をいただけます。(〜21時頃まで)

西国三十三所観音霊場めぐり専用の御朱印帳・授与品

西国三十三所観音霊場めぐりの公式御朱印帳(納経帖)は、カバー付き・紺色のシンプルなもので、各札所で購入できます。

西国霊場札所会推奨・紺色の御朱印帳(1,080円)

なお、西国三十三所観音霊場めぐり用としては、他にも色々な御朱印帳が発売されています。

たくさんの種類の中から選びたいという場合は、インターネット通販を利用するのもおすすめです。

法然上人二十五霊場(霊跡) 第13番(阿弥陀堂)

法然上人二十五霊場とは?

「法然上人二十五霊場」は、浄土宗の開祖である法然上人ゆかりの25か所の寺で構成されており、霊場(札所)は中国地方、四国地方、近畿地方に渡り点在しています。

江戸時代の宝暦年間(1760年前後)に、京都如来寺の順起という僧が法然上人ゆかりの地を巡礼することを志しましたが、成し遂げる前に亡くなってしまいました。

その遺志を継いだ弟子の順阿が、法然の550年遠忌(1761年)と順起の33回忌(1763年)を機に、周辺の僧侶や商人と共に参拝団を組織し、ゆかりの地の巡礼をしたのが、法然上人二十五霊場めぐりの始まりとされています。

25か所の霊場には、法然上人と直接の関りがあった場所だけでなく、自作の御影(画・像)などが現存する寺院や、法然上人の弟子に関係のある寺院も含まれています。

また、浄土宗の寺院の他に、法然上人が浄土宗開宗より前に学んでいた天台宗や、真言宗の寺院も入っています。

清水寺・阿弥陀堂と法然上人のつながり

法然上人は、1188年(文治四年)5月15日、清水寺の阿弥陀堂で、僧たちを前に、阿弥陀如来を信仰して念仏すれば、犯してしまった罪は消え、極楽往生できることなどを解きました。

平安時代に広まった天台宗や真言宗といった宗派は、仏の救済を受けるためには厳しい修業が必要で、悩み多き庶民にはハードルが高すぎたため、法然上人は自ら開宗した浄土宗で、「念仏すれば極楽往生が約束される」というわかりやすい教えを説いたのです。

すると、感銘を受けた印蔵という人物が不断常行三昧念仏(ふだんじょうぎょうざんまいねんぶつ)を始めたとされ、これが日本初の常行念仏とも言われています。

不断常行三昧念仏(常行念仏・常行三昧・不断念仏などとも)とは、念仏を唱えながら阿弥陀仏の周りを歩き回り、阿弥陀仏に神経を集中させることで、極楽往生などのご利益を得ようというものです。

法然上人二十五霊場に関するお問い合わせ先

法然上人二十五霊場事務局(知恩院)

- 住所:京都府京都市東山区林下町

- 電話番号:075-531-2111

清水寺「法然上人二十五霊場」第13番(阿弥陀堂)の御朱印

清水寺・阿弥陀堂の「法然上人二十五霊場」の御朱印は、以下の2種類です。

お布施(値段)はいずれも300円です。

阿弥陀堂「阿弥陀如来」の御朱印

阿弥陀堂 御詠歌の御朱印

「阿弥陀仏と十声唱えてまどろまん 長き眠りとなりもこそすれ」という御詠歌の御朱印です。

上記の「阿弥陀如来」の御朱印と共に、拝受することができます。

清水寺の御詠歌の御朱印について詳しくは、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。(再掲)

京都・清水寺の御朱印・「御詠歌」の「意味・由来・読み方」って?!

御朱印の授与場所と授与時間

授与場所

- 阿弥陀堂の授与所

授与時間

- 8時から18時または18時30分頃まで(季節によって異なる)

※夜間拝観時は拝受できません。授与は日中のみです。

法然上人二十五霊場めぐり専用の御朱印帳・授与品

法然上人二十五霊場めぐり専用としては、紺色の無地の表紙で蛇腹式の御朱印帳(1,200円)があり、誕生寺、知恩院、光明寺などの札所で購入できます。

清水寺には用意がない場合がありますので、事前に入手したい場合は、お願いすれば事務局のある知恩院から郵送してもらえます。(送料は自己負担)

また、25か所すべての霊場を巡り終えると、「成満之證」が授与されます。

いずれかの札所で申請をすると、事務局から郵送で届くようになっています。

神仏霊場巡拝の道 第117番(京都第37番)

神仏霊場巡拝の道とは?

「神仏霊場巡拝の道」は神仏霊場会に加盟する150の寺社からなる霊場です。

150の霊場は近畿地方を中心に、2府・4県に渡っていますが、このうち実に52か所は京都府内にあり、清水寺は全体で第117番、京都内で第37番の札所となっています。

神仏霊場巡拝の道に関するお問い合わせ先

神仏霊場会事務局(泉涌寺)

- 住所:京都府京都市東山区泉涌寺山内町27

- 電話番号:075-561-1551

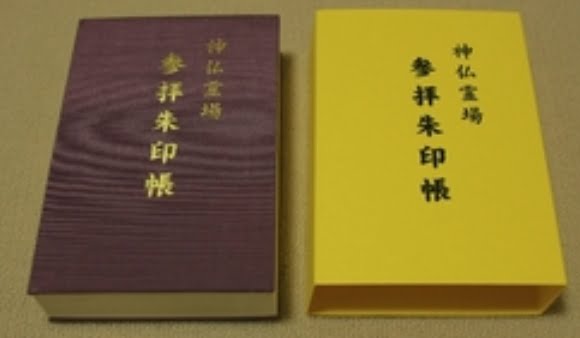

神仏霊場巡拝の道めぐり専用の御朱印帳・授与品

「神仏霊場巡拝の道」の公式御朱印帳は、150か所分ということで、さすがの分厚さです!

各札所で購入できる他、神仏霊場会のホームページでも申し込むことができます。

- お布施/初穂料(値段):1,500円

※通信販売の場合、送料は2冊まで510円

なお、神仏霊場巡拝の道には特別な御朱印はないので、清水寺の本堂の御朱印をいただくと良いでしょう。

おわりに・・

気になる霊場巡礼や御朱印はありましたか?

京都には、狭い範囲に多くの寺社があるので、霊場巡礼のスタートにはぴったりです。

ぜひ、挑戦してみてくださいね。

こちらのページでご紹介していないものも含め、清水寺の御朱印については、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

【期間限定の御朱印ふくむ】京都・ 清水寺の御朱印の「種類・値段(料金)・場所」

霊場巡礼以外の清水寺の御朱印帳も気になる方は、当サイトの以下のページ↓をご覧ください!

京都・清水寺の御朱印帳の「販売場所・値段(価格)・表紙の素材・大きさ(サイズ)」情報一覧

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。

の「大非閣」の御朱印.jpg)

.jpg)

の「大非閣」の御朱印.jpg)

-5.jpg)