地主神社には、たくさんの種類のお守りが用意されています。

良縁系のお守りはもちろん、金運や勉強運や健康運がアップするお守りもあります。

どのお守りが自分にあっているのか迷ってしまいますね。

そこで、ランキング形式でお守りをご紹介します💘

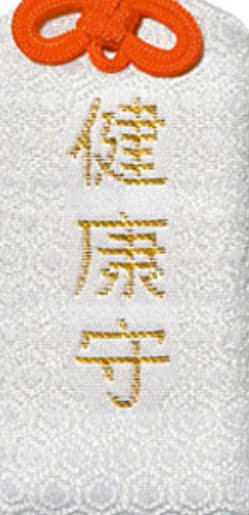

10位.「健康守」

「母の日」「父の日」の贈り物に、人気のお守りです。

お父さんやお母さんの健康にご利益が期待できます。

- 「健康守」の値段:500円

- 「健康守」のご利益(効果):健康祈願

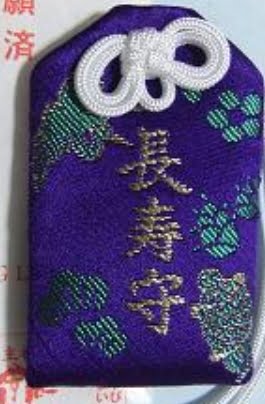

9位.「長寿守」

健康と長寿をもたらします。

健康と長寿をもたらします。

小さく軽いので持ち運びしやすく、おじいちゃん、おばあちゃんへの贈り物にぴったりです。

- 「長寿守」の値段:500円

- 「長寿守」のご利益(効果):健康と長寿

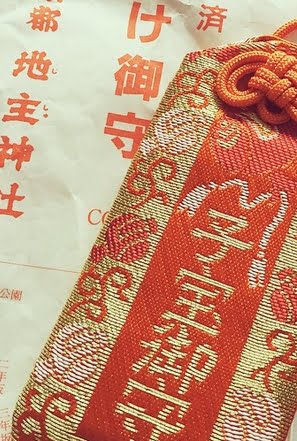

8位.「子授け守」

- 「子授け守」の値段:1000円

- 「子授け守」のご利益(効果):難産消除・子宝わんさか

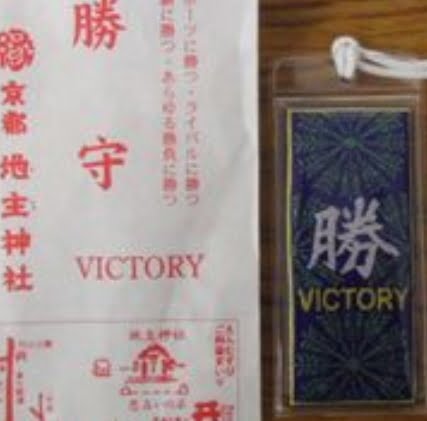

7位.「勝守」

受験、スポーツ、恋愛など、絶対に勝ちたいと願っている人にオススメです。

受験、スポーツ、恋愛など、絶対に勝ちたいと願っている人にオススメです。

そっと忍ばせているだけで、大きな勇気と勝負運をもたらします。

- 「勝守」の値段:500円

- 「勝守」のご利益(効果):勝負運の向上

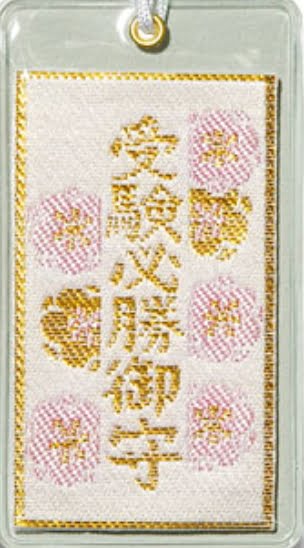

6位.「受験必勝守」

合格を目指している人にオススメのお守りです。

合格を目指している人にオススメのお守りです。

入学試験、入社試験、資格試験など、どの試験でも合格が期待できます。

- 「受験必勝守」の値段:500円

- 「受験必勝守」のご利益(効果):受験必勝「V」

.「ふたりの愛お守り」

.「ふたりの愛お守り」

永遠の愛のためのお守りです。

永遠の愛のためのお守りです。

すでに恋人のいる方にオススメです。ペアのお守りです。

お互いを思いやる気持ちや愛が順調に育ちます。

彼カノ同士の浮気防止の愛の首輪っ♥ウフん

- 「ふたりの愛」の値段:1000円♥

- 「ふたりの愛」のご利益(効果):2人の愛力の向上♥

.「しあわせ守り」

.「しあわせ守り」

理想のパートナーとの出会いをもたらします。

理想のパートナーとの出会いをもたらします。

復縁したい人や、片思いを実らせたい人にもオススメです。

結婚相手だけではなく、親友や恩師などの一生ものの出会いも期待できます。

- 「しあわせ」の値段:1000円♥

- 「しあわせ」のご利益(効果):復縁・片思い成就♥

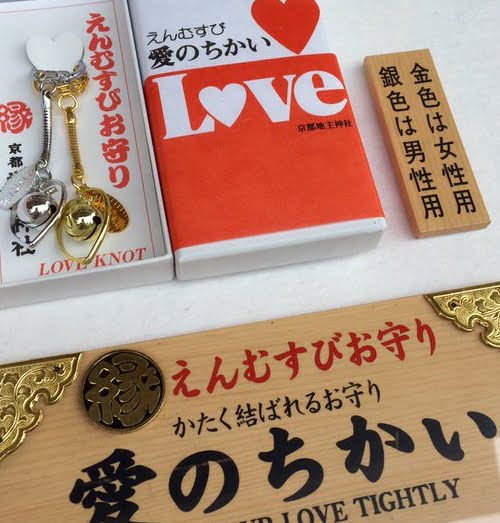

.「愛のちかい守り」

.「愛のちかい守り」

結婚を約束していて、愛をさらに深めたい二人にオススメです。

結婚を約束していて、愛をさらに深めたい二人にオススメです。

お守りが金と銀の2つ入っています。

金のお守りは女性が身に着けてください。

銀のお守りはは男性が身に着けてください。

2人の愛をさらに強いものに変えてくれます。

- 「愛のちかい」の値段:2000円♥

- 「愛のちかい」のご利益(効果):2人の愛の強化♥

.「よろこび守り」

.「よろこび守り」

恋愛はしてみたいけれど、今まで恋愛に縁がなかった方にオススメです。

恋愛はしてみたいけれど、今まで恋愛に縁がなかった方にオススメです。

恋愛をする機会に恵まれます。

- 「よろこび」の値段:500円♥

- 「よろこび」のご利益(効果):恋愛成就・良縁招来♥

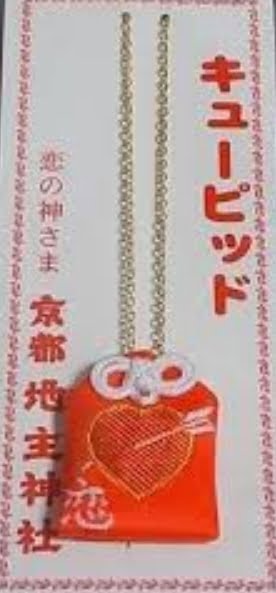

.「キューピッド守り」

.「キューピッド守り」

このお守りを持つと恋愛をする機会に恵まれると言われています。

このお守りを持つと恋愛をする機会に恵まれると言われています。

恋の進展・新しい出会いを求める人にぴったりです。

片思いの方にも新しい展開が期待できます。

しかも、アクセサリー型なので、ネックレスとしても身につけられます。

- 「キューピッド」の値段:1000円♥

- 「キューピッド」のご利益(効果):恋の進展・新しい出会い(良縁)♥

京都・地主神社のお守りの授与できる場所(授与所)

地主神社の社務所でいただくことができます。

ただし、地主神社が清水寺境内にありますので、清水寺に入る必要があります。

京都・地主神社の混雑状況と混雑回避方法(年末年始、GW)

先に記したように、地主神社は清水寺境内にあります。

そのため、両方の参拝者で大変混雑します。

また、行事がある日はさらに混雑します。

ある程度の覚悟は必要かもしれません。

地主神社の年末年始

正月の三が日は、地主神社の境内で「えんむすび初大国祭」が行われます。

1月の2日・3日の14時頃から非常に混雑し、16時頃までは続きます。

比較的空いている時間はやはり朝一番(午前9時頃)ということになります。

地主神社のGW

行事が行われる下記の日時も同様に混雑します。

少しでも混雑を避けたい場合、午前中の参拝がオススメです。

月例祭「えんむすび地主祭り」※5月1日(毎月第1日曜日)

毎月、第1日曜日の午後14時より開始されます。

参加者には漏れなく、期間限定のお守りが授与されます。

「例大祭地主祭り」※5月5日(祝)

- 神幸行列:13時頃ご本殿前を出発

雅楽、稚児、武者、白川女の神幸行列が清水道、産寧坂、二年坂、茶わん坂周辺を練り歩きます。

- 祭典:午後14時30分頃より開始

地主神社の境内の基本営業時間が朝9時頃から夕方17時頃ですので、5月のGWは終日混雑しています。

清水寺と地主神社のお守り一覧

清水寺にはまだまだたくさんのお守りがあります。詳しくは、当サイトの以下のページ↓をご覧ください!

京都・清水寺のお守りの「種類・値段・持ち方・購入場所(授所)の営業時間」など

地主神社のお守りはコチラです↓

【期間限定のお守りがあった!】京都・地主神社の縁結びのお守りの種類と値段・効果・授与場所

関連記事一覧

関連記事:![]() 【これ10選!】京都・清水寺 周辺で昼食!「ランチ店(グルメ)&カフェ店」人気おすすめランキング!

【これ10選!】京都・清水寺 周辺で昼食!「ランチ店(グルメ)&カフェ店」人気おすすめランキング!

関連記事:![]() 【これ10選!】京都 清水寺 周辺の「おばんざい」 人気おすすめランキング!

【これ10選!】京都 清水寺 周辺の「おばんざい」 人気おすすめランキング!

関連記事:![]() 【これ10選!】京都・清水寺のお土産 「キーホルダー」人気おすすめランキング!!

【これ10選!】京都・清水寺のお土産 「キーホルダー」人気おすすめランキング!!

関連記事:![]() 【これ10選!】修学旅行で買う!京都・清水寺の「お土産」人気おすすめランキング!!

【これ10選!】修学旅行で買う!京都・清水寺の「お土産」人気おすすめランキング!!

関連記事:![]() 【これ10選】京都 清水寺のお土産 「食べ物」!人気おすすめランキング!

【これ10選】京都 清水寺のお土産 「食べ物」!人気おすすめランキング!

関連記事:![]() 【これ10選!!】京都・錦市場の「食べ歩きグルメ&スイーツ」人気おすすめランキング!

【これ10選!!】京都・錦市場の「食べ歩きグルメ&スイーツ」人気おすすめランキング!

関連記事:![]() 【これ10選!】清水寺 周辺付近の「アイスorかき氷」人気おすすめランキング!

【これ10選!】清水寺 周辺付近の「アイスorかき氷」人気おすすめランキング!

関連記事:![]() 【これ10選!】八坂神社・高台寺 周辺付近(祇園エリア)の「アイス・かき氷」人気おすすめランキング!

【これ10選!】八坂神社・高台寺 周辺付近(祇園エリア)の「アイス・かき氷」人気おすすめランキング!

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。