伝統的建造物群保存地区とは?

三年坂、清水寺一帯は往古よりの由緒ある歴史を有し、特に江戸時代の頃から盛んに建てられ始めたお店、商家、蔵などが現存しており、見るだけでノスタルジックな気分に浸ることができるなど、まさに伝統的価値を有する。

それゆえ、この景観を未来永劫留めておきたいといぅ切なる思いから誕生したのが、「伝統的建造物群保存地区」と呼ばれる国(文部科学大臣)および、市町村が選定した特別地区のこと。

略称で「伝建地区(でんけんちく)」「伝建(でんけん)」などとも呼ばれる。

重要伝統的建造物群保存地区とは?

産寧坂(三年坂)は京都初の重伝建地区!

「伝建地区」および「重伝建地区」の制度は1975年(昭和50年)の文化財保護法の改正によって新設された制度であり、主に市町村からの申し出を受けて国(文化庁)が認可を出す仕様になっている。

産寧坂(三年坂)は、制定後まもなく京都市および三年坂界隈の町内会(清水三丁目町内会など)が登録申請を行ない、その翌年の1976年(昭和51年)に指定を受ける至る。

これは京都府内で最初の伝建地区指定となる。

ただ、産寧坂(三年坂)の場合は「伝建地区」の中でも特に価値が高いとされたことから、「重要」が付されて「重伝建地区」の指定を受けるに至る。

略称で「重伝建地区(じゅうでんけんちく)」、「重伝建(じゅうでんけん)」などとも呼ばれる。

三年坂周辺の重伝建地区指定エリア

- 北は円山公園音楽堂、祇園閣 周辺

- 西は八坂の塔

- 東は霊山観音手前(三年坂通り)

- 南は産寧坂(三年坂)

伝統的建造物群保存地区の指定を受ける条件

門前町、城下町、宿場町などに現存する歴史的価値を有する集落や町並みが指定対象となる。

重伝建地区の指定を受けるメリット

- 建物の維持に補助金が受けられる。建築やリフォームの際、国や市町村が5割程度負担してくれる。

- 優遇処置により、税金(相続税や固定資産税)などが減額される。

- 観光地の誘致などの目的で注目を集められる。

- 人気の観光地ともなれば不動産価値が上昇する可能性がある。

重伝建地区の指定を受けたことによって生じるデメリット

伝統的価値を維持しなければ指定から除外される。たとえば‥‥

- 昔ながらの切妻づくりの屋根(三角屋根)を維持すること

- 景観に沿った日本瓦を使用すること

- 壁は漆喰であること

- 不動産の売買に際し、市町村に申請を行い、協議会の審議を受ける必要がある。

- 地域住民や自治会の会合に参加する必要があるなど、ある程度、地域との関係を密にする必要がある。

- 買い物は徒歩

- 洗濯物は表側に干しづらい

重要伝統的建造物群保存地区は現在進行形で更新されてい申すので、現時点の一覧については下記、文化庁の公式サイトを‥要チェックやでぃ!by.彦一

三年坂に軒を連ねる建造物群はいつの時代に建てられたもの?

‥‥という疑問が生じるでゴザんしょうが、なんとぉぅ!三年坂周辺の建造物の多くは江戸時代〜昭和にかけて建てらたもので時代も様々。

それぞれの時代において建造物も特徴も異なるので、おおむねどの時代に建造されたものなのかを見分けることもできる。

江戸〜明治に立てられた町家の特徴

短冊型の敷地に古いむしこ窓が取り付けれれている。

大正から昭和初期に立てられた町家の特徴

中規模の大きさの敷地にある邸宅

大正から昭和に立てられた町家の特徴

二階がある町家

三年坂の町家の耐用年数は何年?

三年坂の町家は木造なので100年が限界と言われることから、その節目々々で改修・修繕が必要になってくる。

レトロ感満載💕三年坂沿いの民家および店舗の建築様式

三年坂の沿道に軒を連ねる建造物群は、和様を主とした伝統的な形状をしていて、奇抜なものは見られない。

これこそまさに伝統的建造物群保存地区として国に認められるための決まりになるのだが、では、内部も伝統的な仕様になっているのか?‥‥気になるところである。

実は‥‥『内部は許容範囲で住人の自由』ということになってい‥‥‥申す。

伝建保存地区におけるファザード(外観維持)

大きく以下、5つに分類される。

- むしこ造り

- 本二階建て

- 平屋

- 数寄屋風(すきやふう)

- 大塀造(だいべいづくり)

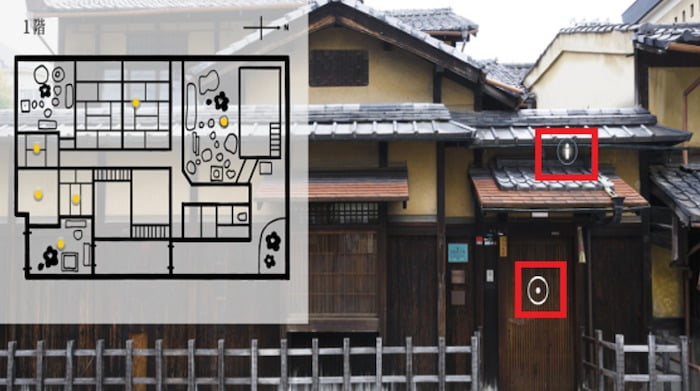

むしこ造り(中二階)

「むしこ」とは虫かごを意味し、まさにそのような窓を据えた家屋のこと。天井の低い2階部分の外壁に、虫カゴのような格子窓が見える。

身分の高い人が通った際、見下ろすことで生じる諸問題を回避するための配慮から生まれたとされる意匠。

京都市登録有形文化財の秦家住宅。表屋造りの町家。明治2年(1869年)頃の建築

本二階建

主に明治時代以降に用いられるようになった建築様式。二階部分が高いの特徴。

平屋

大正以降の町家に見られる数寄屋風の意匠を付加した様式。

平屋・数寄屋風

安土桃屋に風靡した主に茶室に用いられた数寄屋建築を採り入れた様式。

大塀造(だいべいづくり)

通り(道路)に面して塀と門が備わり、屋根の妻側を通りに見せた町家様式。

画像引用先:ウィキペディア

産寧坂(三年坂)の場所(地図)

三年坂は、清水寺の仁王門前の清水坂を進んだ先、ちょうど松原通りと五条坂との分岐点にある七味屋本舗の脇道を進んだ先に位置します。

三年坂への交通アクセス(行き方)

三年坂の最寄りバス停:

- 清水道バス停

バス停から徒歩約10分

電車の最寄り駅

- 京阪電鉄本線・清水五条駅(徒歩約15分)

- 祇園四条駅(徒歩約20分)

産寧坂(三年坂)の入場料金・営業時間など

住所:京都府京都市東山区清水2丁目

入場料金:無料

営業時間:終日営業

【補足】三年坂にある看板の内容

三年坂(産寧坂・再念坂)

八坂から清水坂に通じるこの石段は「三年坂」または「産寧坂」「再念坂」ともいわれる。

宝暦十二年(1762年)刊行の「京町鑑」によると「大同三年(808年)に開けし故三年坂とぞ」と記されてい‥‥‥申す。ディハゥェィギョっ

また、三年坂を上った清水寺の塔頭(たっちゅう/子院)である安産にご利益があると云われる泰産寺(たいさんじ/子安の塔)の「産(生み)」「寧(やすさ)」坂で「産寧坂」ともいわれてい‥‥‥申す。….ちょっと休憩

明暦四年(万治元年・1658年)も刊行された「京童」「洛陽名所集」には、三年坂・産寧坂・再念坂という三通りの名前があらわれる。

中でも再念坂については、清水寺への参拝後、この坂で再び願い事を念じたことから「再念坂」と命名したとある。

三年坂で転ぶと「三年のうちに死ぬ」、「三年寿命が縮まる」といわれる逸話は、すでに延宝七年(1679年)刊行の「京師巡覧集」で紹介されており、転んで抜けた魂をヒョウタン(瓢箪)が戻してくれるとの”お呪い(おまじない)”があり、瓢箪を売る店が往時は軒を連ねた。

産寧坂地区は昭和51年、文化財保護法に基づき、京都市が伝統的建造物群保存地区として指定し、国の重要伝統的建造物群保存地区第一号にも選定されてい‥‥‥申す。ヘィウェジャホィヨっ

京都市

関連記事

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。