現在の清水寺は江戸時代に再建されたもの

清水寺の創建は奈良時代にまで遡り、現在までの1200余年、観音信仰から始まり、一貫して観音信仰の霊場で有りつづけてい‥‥‥申す。ガフェっ

清水寺は官立官営の寺では無く、官に使える一朝官(武人)と、名も無き僧侶が合力して建立した寺院が起源だったことから、書記官などいるハズもなく、したがって確たる形式を以って、文書の記録・保管などを行なっていない。

また、現在までの過去、10回を超える火難に見舞われ、わずかに保存していた数々の記録文書も燃えてしまった。

しかし、清水寺が今日まで観音信仰の霊場で有り続けた系譜というものを、脈々と踏襲してきたことを示すかのように、他所で清水寺を記録した種々の文書が数多に現存している。

たとえば、今昔物語集や、扶桑略記(ふそうりゃくき)、漢文縁起などの名前が挙がるが、現代に語り継がれている清水寺の歴史は、平安時代中期の大学頭(だいがくのかみ/朝官)であった藤原明衡(ふじわらのあきひら)が著した俗に「明衡版」や「明衡本」とも呼ばれる「清水寺縁起」が主体となってい‥‥‥申す。ちょぃ発動見送り

また、清水寺が核とする観音信仰というものは宗派を問わず、たとえば、日蓮宗でも日蓮聖人が法華経を説くように法華経の中にも観音菩薩が見られる。他に浄土宗や禅宗、密教(真言or天台)にも観音菩薩が奉斎されるなど、観音信仰の霊場である清水寺は諸寺に伝わる数々の文献にその姿が記録されているのである。

なお、現在の清水寺伽藍のことを申し伝えるならば、残念無念ながら1629年(寛永6年)9月10日に鐘楼、仁王門、春日社のみを残した境内の堂塔は焼亡に至り、寛永8年より、速やかに再建に至ってい‥‥‥ます。(フェイント)

つまり、現在の清水寺は本堂はじめ、そのほどんとが江戸初期に建てられたものだということ。

しクぁしながら、この寛永の大造営(再建)は、わずか4年という短期間で完工しているというから、これもまた驚きの事実である。

以下では、藤原明衡が編纂した清水寺縁起に基づく、清水寺の歴史を時代別に分けて見やすくして記してみた。

項・一覧

奈良時代

| 年月日 | 内容(起こったこと) |

| 778年(宝亀9年) | 子島寺(奈良)賢心が行叡居士と出会い、音羽之滝付近、標高約240mの音羽山(清水山)の尾根に小堂(清水寺の前身)を草創する。 |

| 780年(宝亀11年) | 坂上田村麻呂が賢心に出会い、嫁半(三善高子)と共に仏門に帰依する。 御本尊「十一面千手観音像を祀る。 |

⬆️清水寺縁起絵巻(室町時代 作)に描かれる延鎮法師(賢心)と田村将軍が出会った場面

⬆️清水寺縁起絵巻(室町時代 作)に描かれる延鎮法師(賢心)と田村将軍が出会った場面

平安時代

| 年月日 | 内容(起こったこと) |

|---|---|

| 794年(延暦13年) | 平安京遷都 |

| 795年(延暦14年) | 延鎮の師・子島寺開祖の報恩大師が寂す。延鎮、子島寺二世住職を継承し、兼務す。 |

| 798年(延暦17年) | 征夷大将軍・坂上田村麻呂が延鎮上人と合力し、伽藍を拡張す。この時、御本尊(金色八尺の千手観音像)の脇侍として地蔵菩薩・毘沙門天像を祀る。 |

| 805年(延暦24年) | 太政官府により寺領を下賜される。 |

| 810年(弘仁元年) | 時の天皇より鎮護国家の寺院として認可され「北観音寺」の法号を下賜される。この年より「清水寺」の横額をかかげる。 |

| 811年(弘仁2年) | 坂上田村麻呂、死去。(5月23日) |

| 821年(弘仁12年) | 開山・延鎮上人、死去。(6月17日) |

| 847年(承和14年) | 嵯峨天皇の皇子誕生祈願のため葛井親王(かどいしんのう)、三重塔を創建す。程なくして鐘楼や食堂(じきどう)なども建てられ伽藍が整えられる。 |

| 853年(仁寿3年) | 坂上田村麻呂の4男・正野が太政官府により、清水寺俗別当に任命される。 |

| 937年(承平7年) | 僧侶・慶兼の発願により、別当康尚の彫像にて轟門に多聞天と持国天が奉納される |

| 976年(貞元元年)6月 | 三重塔、大地震で倒壊す。 |

| 982年(天元5年) | 法相学僧で真言宗子島流開祖の真興が「梵嚩日羅駄都私記 (ぼんばさらだとしき)」を著作す。(989年の再書本が清水寺に伝存) |

| 988年(永延2年) | 花山法皇、西国三十三所観音霊場巡礼再興に出る。清水寺は現在花山法皇霊場の第16番札所) |

| 999年(長保1年) | この頃の清水寺は叡山(比叡山延暦寺)よりの直接支配への危機感を募らせ、興福寺(奈良)との関係を強めた。 このため真言宗と法相宗の兼宗となるが、興福寺の末寺となったことで南都北嶺抗争の矢面に立たされ、度々、戦火に巻き込まれることになる。 |

| この頃、藤原道長が著した「御堂関白記」や「源氏物語」「枕草子」などに清水寺参詣・参籠盛行の様子が記される。 | |

| 真興の高弟で清水寺上綱・名説経僧の清範(しょうはん)入寂(にゅうじゃく/僧侶が死去すること)す。 | |

| 1063年(康平6年) | 8月、火災により堂舎群(鐘楼や食堂など)が焼失(上記、三重塔も再び焼亡) |

| 1064年(康平7年) | 6月、落慶法要が厳修される。願文は藤原明衡の起草(草稿を書く)。 |

| 1086年(応徳3年) | 白河天皇が参詣す。 |

| 1090年(寛治4年) | 白河上皇の媞子内親王が行幸す。7日間参籠す。 |

| 1091年(寛治5年) | 本堂含め、火災により堂舎群が焼失。残ったのは堂一基のみ。 ・今昔物語に清水寺観音の霊験物語10話が蘇る。 ・順徳天皇編纂の「禁秘抄(1221年)」によれば、麻呂(藤原成通)が本堂舞台の欄干の上を蹴鞠にて往復する(舞台の存在が確認された) ・南都の興福寺と北嶺・延暦寺の抗争によって興福寺の末寺として最前線に立たされ、興福寺への報復被害などを被る。 |

| 1094年(嘉保元年)10月 | 奈良・興福寺の僧侶「隆禅」が導師となり、三重塔の落慶供養が執り行われる。以降、1103年までに伽藍の諸堂が再建される。 |

| 1113年(天永4年) | 祇園社(現・八坂神社)の神官や比叡山の僧兵が清水寺境内へ押し寄せて境内堂塔を破壊、焼き討ちにする |

| 1146年(久安2年) | 4月に叡山の僧兵が押し寄せて堂舎群が焼失 |

| 1147年(久安3年) | 別当職「長円」が堂宇を再建、落慶供養を厳修す。 |

| 1165年(永万元年) | 8月、興福寺(奈良)の荒僧兵どもが叡山の額板を打ち破る愚行を見せる。興福寺の末寺に属していた清水寺へ叡山の僧兵が再び押し寄せる。堂舎群が焼失。 |

| 1172年(承安2年) | 堂塔、僧坊がかろうじて再建される。 |

| 1173年(承安3年) | 11月、本堂を含め、堂舎群が焼失 |

| 1179年(承安3年) | 5月、祇園社神人らが来襲し、山内伽藍が烏有に帰す(なにもなくるほど破壊される)。 夜叉神堂、房舎も焼亡す。建久4年(1193年)に再建される。 |

| 1182年(寿永元年) | 後白河法皇が内密に来山し、7日間参籠す。 浄土宗の元祖・法然上人(ほうねんしょうにん)が阿弥陀堂で参籠するために不断念仏する |

| 1188年(文治4年) | 阿弥陀堂にて、法然上人、不断念仏を修する。この時、清水寺が「日本最初常行念仏道場」となる(現在、法然上人二十五霊場第十三番札所) |

「南都北嶺抗争」とは?

「南都」とは、京の都の南側に位置する大寺院の東大寺・興福寺など。「北嶺」とは、京の都の北側に位置する大寺院である比叡山延暦寺や園城寺(おんじょうじ)のことを指す。

このことはの平家物語の長門本にも記されていることだが、事件は1165年、二条天皇が崩御した際に京都・船岡山で勃発した。

この当時、天皇の御陵の周りには崩御した天皇ゆかりの寺々の額を掛けるのが慣例だった。

例えば、聖武天皇の場合、自身が創建した大寺院でもある東大寺の額がかけられた。

藤原不比等の場合は、自身が創建した大寺院である興福寺が額を掛ける。

一方、京の都では、ほど近い位置に建つ、延暦寺の額が掛けられた‥‥が、これは興福寺への対抗処置ともみられている。

天武天皇の場合は自らの御願寺であったことや、天皇ゆかりの教待和尚、智証大師の創建であるとして、園城寺の額が掛けられた。

しかし問題が起こったのは上述した二条天皇の崩御の時。

この当時、額を掛けられる寺院は御願寺の中でも大寺院であった東大寺→興福寺→延暦寺→園城寺という順番が決められており、何を思ったのか突如、延暦寺が興福寺の前に割り込む形で額を掛けてしまった。

怒った興福寺の荒僧たちが延暦寺の額を叩き割る。それを見た延暦寺の僧兵たちは大挙と成して叡山を下り、興福寺の末寺へ攻撃を仕掛ける暴挙に出た。

その興福寺の末寺の中に「京都・清水寺」の名前があった‥。

この後、清水寺の境内は叡山の僧兵たちが暴れまわったことにより、堂塔が破壊されるなどの記録的な大惨事になったことは言うまでもない‥。

平安時代に現在までに踏襲される清水寺の寺観が整えられた

清水寺が大きく隆昌したのが平安時代の頃。

征夷大将軍・坂上田村麻呂の功績によって天皇の御願寺となってからは、状況が一転した。

奉斎される御本尊(十一面観音)は別格の霊験があるとされ、はたまた清水寺の建つ場所は崖を切り取った山の斜面であることもあり、観音浄土にも例えられた。

特に大きな変革をもたらしたのは葛井親王(かどいしんのう)が自兄である嵯峨天皇の皇子誕生を祈願して清水寺に三重塔を寄進したことは大きな話題を呼んだ。

以来、身分や階級、貧富、老若男女の垣根を飛び越え、多くの人々が参詣・参籠し、それに加え、観光客で大いに賑わい、挙句、境内にて法楽(ほうらく/神仏を楽しませる芸能の奉納)までが頻繁に催されるようになった。

しかし、あまりにも多くの人々が連日のように押し寄せるため、本堂前面に礼堂が設けられ、両脇には局(つぼね/部屋のこと)が増設された。

しかしそれでも境内に人が収まりきらない事態が常態化し、平安中期になると舞台の拡張工事が実施され、さらに大きく張り出した。

また、信仰が拡大すると、七日日参(なのかにっさん)や通夜参籠、三十三度参り、千度詣りといった新たな祈願スタイルも誕生した。

このことは12世紀に編纂された今昔物語に、清水へ千度詣りをした話が記されている。

清水寺縁起の原典

平安時代に隆昌を極めた清水寺だったが、1063年(康平6年)8月、不運にも大火災に見舞われ、境内灰燼に帰す。

危うく本尊も類焼の的にされる所だったが、参拝者たちと合力して運び出し、事なきを得た。

翌年、庶民・参拝者たちの寄進のおかげで時経たずして再建が成り、この落慶法要の折、藤原 明衡(ふじわら の あきひら)撰の願文が清水寺縁起の原典とされている。

ところで‥‥「清水寺縁起」とは?

ザックリ一言でまとめると京都清水寺に関しての創建からの歴史がまとめられた本のこと。

しかしながら、同名の本が3種類もあって、どの本が真実を告げるものなのかは現在に至っても判然としていない。

そのうちの1つが藤原明衡・撰(せん)としたもので、『群書類従』『大日本仏教全書』『国文東方仏教叢書(そうしょ)』にも収められた上述、延鎮・行叡・田村将軍が登場する内容のもの。短編ながら清水寺が草創に至った経緯などを要領よく簡潔に述べている。

他の清水寺縁起を紹介しておくと、第二としては、前記の内容をさらに詳しく述べ、寺に賜った勅書や官符の類を付け加えたもの。

第三は、1517年(永正14年)に清水寺縁起絵巻から詞書(ことばがき)だけを抄録されたもので、俗に「清水寺仮名縁起」とよばれるもの。

清水寺仮名縁起

清水寺仮名縁起は「せいすいじえんぎ」とも呼ばれ、上中下の3巻現存し、現在、東京国立博物館に所蔵されている。

上巻は開祖・延鎮による清水寺の草創と坂上田村麻呂の蝦夷平定などについて。

中巻は田村麻呂の蝦夷平定から邸宅の寄進、清水寺仏殿の改築などについて。

下巻は本尊・観世音菩薩の霊験譚の数々が描かれている。

鎌倉時代

| 年月日 | 内容(起こったこと) |

|---|---|

| 1190年(建久元年) | 征夷大将軍・源頼朝が参詣す。(源頼朝は清水観音の敬虔な信仰者だったので清水寺へはこの後も幾度か参拝している。) |

| 1192年(建久3年) | 鎌倉幕府が開かれる |

| 1193年(建久4年)4月 | 境内、諸堂のほとんどが再建され旧容が回復される。 |

| 1196年(建久7年) | 源頼朝卿の夫人「政子」と姫とが共に参詣す。 |

| 1220年(承久2年) | 3月、本堂、釈迦堂、三重塔が焼失 |

| 1221年(承久3年) | 本尊両脇侍の地蔵菩薩・毘沙門天像が再造される。 |

| 1259年(正元元年) | 4月、本願堂、塔二基、中門、二社、三重塔、子安の塔、大門、西門、地蔵堂(善光寺堂)などが焼失す。 |

| 1274年(文永11年) | 12月、三重塔、子安の塔、大門、西門、馬駐などが焼失。この頃、現在の伽藍の様相(広さや配置など)が確立される |

| 1299年(正安元年) | 塔炎上す。翌年再建す。 |

| 1317年(正和6年) | 地震で火災、塔、鐘楼、食堂、本願堂らを焼失す。1328年(嘉暦3年)、塔の再建が成る。 |

| 1333年(元弘3年) | 鎌倉幕府滅亡 |

南北朝時代

| 年月日 | 内容(起こったこと) |

|---|---|

| 1335年(建武2年) | 足利尊氏、相模国糟屋荘を寄進す。翌年、安楽遁世を祈る願文を奉納す。 義経記(きげいき)に牛若丸と弁慶が本堂舞台上で決闘したことが記される。 牛若丸(源義経)と弁慶が清水寺舞台で決闘する(義経記) |

| 1336年(建武3年) | 足利尊氏が参拝に訪れ、自らが出家するので跡継ぎの直義の守護を頼んだ願文を奉納する |

| 1338年(延元3年/建武5年) | 室町幕府が開かれる。 |

| 1349年(正平4年) | 2月、仁王門、本堂、阿弥陀堂、楼門など諸堂が焼失す。(永万以来の大災禍) |

| 1350年(正平5年) | 足利 義詮(あしかが よしあきら)が尾張竹鼻和郷の所領を寄進す。寺の造営が開始される。 |

室町時代

| 年月日 | 内容(起こったこと) |

|---|---|

| 1406年(応永13年) | 9月、堂塔(開山堂、田村堂、西門、愛染堂)などが焼失 |

| 1422年(応永29年) | 諸堂落慶供養。 「田村」「盛久」「熊野」、狂言「お茶のみず」「居杭」などの謡曲(能)や、「一寸法師」「梵天国」「閑吟集(かんぎんしゅう)」などの説話に清水寺が数多に集録される。 |

| 1469年(文明元年) | 7月、全山諸堂、応仁の乱の兵火により清水寺伽藍大炎上。仁王門、馬駐、子安塔、鐘楼、春日社以外の堂塔はすべて焼失。 |

| 1477年(文明9年)頃 | 「馬駐(うまとどめ)【重要文化財】」の再建が完了。 |

| 1478年(文明10年) | 仁王門【重要文化財】の再建が完了。 |

| 4月、願阿上人の大勧進により梵鐘を鋳造す。 「梵鐘(ボンカレー、間違い!ぼんしょう!=鐘)【重要文化財】」の再建が完了。 | |

| 1479年(文明11年) | 願阿上人、勧進状・奉加帳を作る。西日本全域に諸堂復興の勧進活動を行う。 |

| 1484年(文明16年) | 成就院の前進となる「本願堂」が創建。本堂再建成る。 |

| 1486年(文明18年) | 願阿上人、入叙す。 |

| 1500年(明応9年) | 「子安塔(こやすのとう/泰産寺)【重要文化財】」の再建が完了。 |

| 1510年(永正7年) | 朝倉貞景、法華三昧堂(現・朝倉堂)を寄進。 |

| 1520年(永正17年) | 「清水寺縁起絵巻」(土佐光信作画、三条西実隆、中御門宣胤らの筆)が完成 |

| 1548年(天文17年) | 応仁の乱後の清水寺伽藍の様子を描かいた「清水寺参詣曼荼羅」が成立す。清水寺住僧による全国布教が旺盛す。 武田信玄の願文が清水寺へ奉納される。 |

| 1548年(天文17年) | 4月、三重塔の落慶供養が厳修される。 |

| 1559年(永禄2年) | 清水寺僧侶の道因が今川氏に招かれ、静岡清水寺を開山す。 |

安土桃山時代

| 年月日 | 内容(起こったこと) |

|---|---|

| 1573年(元亀4年) | 室町幕府滅亡。 |

| 1575年(天正3年) | 薩摩の大名・島津家久が参詣記を遣わす。 |

| 1582年(天正9年) | 本能寺の変が勃発、織田信長が散る。 |

| 1589年(天正17年) | 太閤秀吉、寺領を寄進す。門前境内地、免除の朱印状を下す。 イエズス会宣教師ルイス・フロイス来山す。清水の滝などを紹介す。 |

| 1600年(慶長5年) | 関ヶ原の戦いで東軍(徳川家康)が勝利す。 |

戦国大名たちの寄進によって支えられた清水寺

考えてみれば清水寺は京の都のほぼ中心にあって、その京都といえば政治の中心地でもあり、政変とは切っても切り離せない腐れ縁がある。

大名たちは京の都を目指して自らの幟を立てること夢見て隣国との戦争を繰り広げた。京都はその戦争の中心地でもあったわけだ。

やがて頭角を現したのが最初の武家主体の時代を築き上げた鎌倉幕府の創始者たる源頼朝、その後、武家が栄華を極めた室町幕府を創設した足利尊氏。

足利尊氏は清水寺へ庄園を寄進したほか、自筆にてしたためた後生菩提(ごしょうぼだい)の願文をも奉納し、度々参詣に訪れている。

次いで注目しておきたいのが越前の大名「朝倉貞景」とその一族郎党。彼らは舞台付きの法華三昧堂(現在の朝倉堂)の寄進はじめと、今日に至るまで清水寺最大のパトロンとも語り継がれるほどの敬虔な清水寺の信奉者。

戦国時代になるとさらにパトロンは増加する。

甲斐の武田信玄・義治親子、駿河今川氏真(自領の静岡に音羽山 清水寺を創建)、越前の朝倉義景(貞景の孫)、近江の六角義治、伊勢の北畠具教、安芸の毛利輝元、伊予の河野道真‥‥etc。

1575年(天正3年)には九州薩摩の島津家久が参詣し、参詣記を書き記している。

織田信長も天下布武を唱え京の都へ入ると、清水寺へ制札を出しながらも大坂・石山本願寺を征伐した後、その塔頭「真乗院」の寺領をそっくりそのまま清水寺成就院へ寄進している。

信長公に次いで天下人となった太閤秀吉も、あまり知られていないが実は敬虔な清水観音の信奉者。

自らに世継ぎが生まれないことを危惧し、安産と子授けで有名だった清水寺慈心院の本尊「大随求菩薩」へ参拝すると共に、寺領20石と清水寺目代(副寺主)を保証している。

それとは別に清水寺へは寺領130石安堵の朱印状を与え、成就院には本堂営繕の費用を寄進するほか、庭園には今日まで語り継がれる「誰が袖手水鉢」、「侘助椿」などを残している。

母である大政所の病気平癒祈願においては、3年延命したことからその謝礼として一万石を寄進し、願文をも残している。

五条通が松原通へと名称変更

清水寺の歴史を語る上で除外できないのが、1589年(天正17年)に太閤秀吉が方広寺大仏殿を造営の折、清水寺参道の整備をしたことだろぅ。

従来の五条大橋を南側の六条坊門通へと移建し、その東側には道を延長させ、これが現在、五条坂として清水寺門前町に連絡している。

これと同時に旧五条通は松原通へと改称され、東側へ道をほぼ直線状に延ばし、清水寺へと至る参道として開通させている。

つまりのところ、弁慶と義経が戦ったとされる五条の橋は現在の松原橋を指し、現在の五条大橋こそがこの時に移建されたということ。オホっ

江戸時代

| 年月日 | 内容(起こったこと) |

|---|---|

| 1607年(慶長12年) | 「鐘楼【重要文化財】」が現在地へ移転し、再建される。 |

| 1623年(元和9年) | 光乗院の慶順、長崎に清水寺を開山す。 |

| 1629年(寛永6年) | 9月、成就院の出火により再び清水寺伽藍大炎上。 本堂以下諸堂より火災発生し境内全焼。春日社、鐘楼、仁王門、馬駐など、わずかな建造物が残る。 |

| 徳川家光公および東福門院の発願により清水寺伽藍の再建工事が開始される | |

| 1631年(寛永8年) | 釈迦堂【重要文化財】の再建が完了。 |

| 西門(さいもん)【重要文化財】の再建が完了。 | |

| 1632年(寛永9年) | 轟門(とどろきもん)【重要文化財】の再建が完了。 |

| 北総門(きたそうもん)【重要文化財】の再建が完了が完成。 | |

| 三重塔【重要文化財】の再建が完了。 | |

| 阿弥陀堂【重要文化財】の再建が完了。 | |

| 1633年(寛永10年) | 11月、清水寺・本堂(舞台)【国宝】の再建が完了。 |

| 成就院【国指定史跡名勝天然記念物】の再建が完了。 | |

| 開山堂(田村堂)が完成。重要文化財。本堂と同時に再建。 | |

| 11月、経堂【重要文化財】の再建が完了。 | |

| 朝倉堂【重要文化財】の再建が完了。 | |

| 11月、奥の院(奥の千手堂)【重要文化財】の再建が完了。 | |

| 1639年(寛永16年) | 成就院・庭園の再築完了。 |

| 1640年(寛永17年) | 延海、清水観音を大坂・天王寺に勧請し、新清水寺清光院を称す。 この頃、歌舞伎・人形浄瑠璃に清水物あり。扁額絵馬の奉納が多くなる。 |

| 1691年(元禄4年) | オランダ商館員ケンベル来山す。 |

| 1718年(享保3年) | 盛松権律師、慈心院を再興する。 |

| 1733年(享保18年) | 随求堂(慈心院)に御本尊・大随求菩薩坐像が奉安される。 |

| 1738年(元文3年) | 本堂の御本尊「十一面観音像」の御開帳が初めて行われる。以降、33年周期の御開帳が開始される。 |

| 1819年(文政2年) | 蔵海、第二十三世成就院住職・清水寺本願になる。 |

| 1826年(文政9年) | シーボルト来山す。岸駒「虎の図」石灯籠奉納す。 |

| 1835年(天保6年) | 忍向(月照)、成就院第二十四世住職に就任す。弟の信海、高野山に登り、真言密教と子島流を修学す。 |

| 1854年(嘉永7年) | 信海、成就院第二十五世住職となる。忍向、隠居し近衛 忠熙(このえ ただひろ)公に歌道入門、勤王活動す。 |

| 1858年(安政5年) | 11月16日、忍向、西郷隆盛とともに薩摩湾に入水し、入滅す。 |

| 1859年(安政6年) | 3月18日、信海、江戸小塚原にて刑死す。 |

三職・六坊制

江戸時代になると、それまでパトロンだった戦国大名たちが消え失せ、実質、幕府ならびに徳川一門が清水寺最大のパトロンに置き代わった。

清水寺は江戸時代になっても東福門院 和子(とうふくもんいん まさこ/徳川 和子)をはじめとした高家出自の信奉者に支えられつつ、太閤秀吉が与えた130石の寺領はそのまま継続して安堵が約束された。

一方、この頃の清水寺は寺領2万石を誇る奈良興福寺の支院「一乗院」の末寺として、三職・六坊の組織をもって管理運営されていた。

三職とは?

三職とは清水寺を管理運営する上での重要事項をリストアップし、それらを3部門に分ける形で総括管理した機関のこと。

1つの機関(部署)がすべての業務を執り行うのではなく、言わば3つの部署に分けて円滑さを加味した管理運営体制が敷かれていた。

| 宝性院(ほうしょういん) | 寺主たる執行(しっこう/執行職) |

| 慈心院 | 副寺主たる目代(もくだい/目代職) |

| 成就院 | 堂塔・仏像の造立・維持管理・財務・渉外を担当する本願(ほんがん/本願職) |

「院」とついているが、清水寺の支院(子院・塔頭)のこと。早い話がそれぞれがお寺。

これら3ヶ寺のそれぞれは清水寺の中においての寺格は最上格を有し、最大の権限と発言力をもった。

六坊とは?

六坊とは三職に次ぐ寺格を有した以下に挙げる清水寺の支院(子院・塔頭)のこと。

- 義乗院

- 延命院

- 智文院

- 光乗院

- 円養院

- 真乗院

真乗院はかつて大坂・石山本願寺に属した寺院。大坂における本願寺勢力が織田信長によって掃討されると廃絶し、境内地(寺領)は信長公の篤志により、清水寺成就院へ寄進された。

つまり成就院によって復興されたことになる。

これら六坊は、法会(ほうえ)において経典の講讃を主とした布教を務める「長講(ちょうごう/長講職)」を務めた。

ちなみに三職の宝性院や成就院などは、言わば執事のような世話役となる数十の末寺が傘下に存在した。

境内堂塔の管理体制

この当時の清水寺では境内堂塔の管理権を以下のように設定していた。

| 宝性院 | 奥の院・釈迦堂 |

| 慈心院 | 阿弥陀堂 |

| 成就院 | 田村堂、朝倉堂、経堂、三重塔、子安塔、仁王門、西門、轟門、鐘楼、地主社、滝の宮、春日社、馬駐 |

| 六坊が輪番(一意の順番)にて管理 | 本堂 |

清水寺の年中行事や33年毎に執り行われるご開帳などは、これら三職・六坊の寄り合いにて取り決められた。

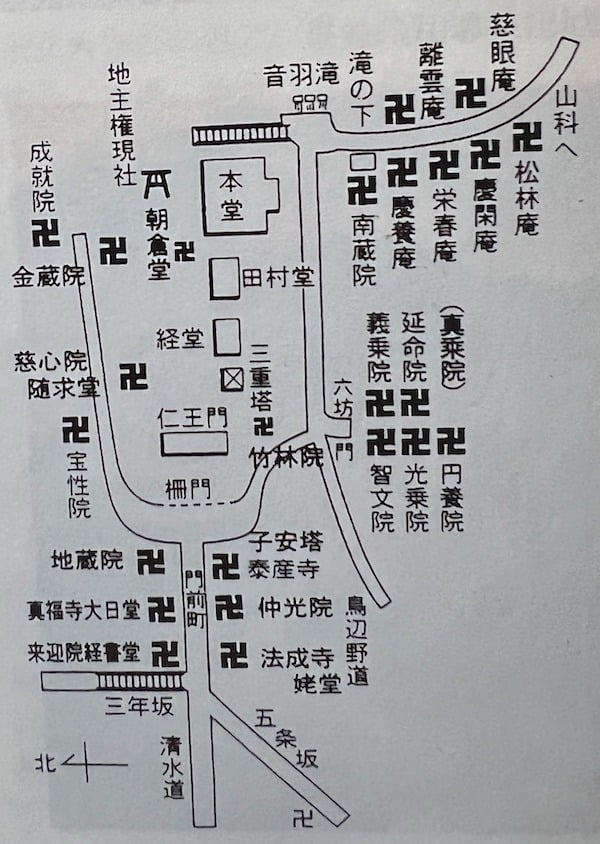

江戸時代中頃の清水寺の伽藍(境内)の様子(地図)

三職・六坊制は封建制へと変わる

江戸時代半ばを迎える頃、最大のパトロンでもあった幕府の機嫌伺いを兼ね、宝性院を寺の最上格とし、その住職には大名ならびに伝統ある公家一門など、高家を出自とした人物が就任するようになった。

例えば15代目の住職は、5代目の綱吉公の母・桂昌院の護持だった大僧正の隆光の弟・隆性だったり、23代・24代住職には公家の園家から蔵海ならびに忍向(月照上人)が入った。

なお、宝性院は現在進行形で現存する。仁王門をくぐって左側、大講堂の前あたりにて、ヒッソリそりそり髭剃り深ぞっちまったゾぃ‥てなほどヒッソリと佇んでいる。(原則、一般公開はされていない)

清水寺境内に茶店ができたのはいつ頃から?

ちょぃと上掲、江戸時代中頃の清水寺の境内図(画像)を見ておくんなせぇ。

この境内図を見れば分かるように江戸時代中頃には現在、音羽の滝周辺に見られるような茶店などなく、六坊などの支院が建っていた。

ところが江戸時代中期を迎える頃、急速に貨幣経済が発展すると、古くから檀那(だんな/檀家)を持たない清水寺は祈願寺だったこともあり、たちまちのうちに財政難に陥った。

やがて、六坊のみならず、清水寺の実権を掌握していた慈心院や延命院、成就院の中にも借金苦で出奔する僧が出始め、ついには後継者問題で無住職もしくは、廃絶する寺院も出始めた。

その状況は悲惨さを極め、一時期、清水寺の本願職として財務や庶務などの実務を総括していた成就院ですらも約5年もの間、無住職となる有り様だった。

そこで留守居(幕府の役人職)に間貸しして、境内に茶店や料亭を開くことを許可し、収益の足しにした。この様相は現在にまで踏襲され、これが音羽の滝周辺に見られる茶屋の前身になる。

明治時代

| 年月日 | 内容(起こったこと) |

|---|---|

| 1868年(明治元年) | 明治維新成る。神仏分離令が発令され、地主神社が清水寺から切り離される。独立。春日社の名前が「鎮守堂」に改名される。 |

| 1870年(明治3年) | 境内地15万6463坪が上地令により1万3887坪へ減らされる。廃仏毀釈の難に合う。 |

| 1872年(明治5年) | 法相宗の所属から離れ、真言宗(醍醐寺)に所属す。 |

| 1885年(明治18年) | 真言宗を廃して法相宗のみの所属となる。京都府が舞台からの飛び降りを迷信の陋習(ろうしゅう/悪しき慣習)として厳禁す。 滝行者らが鉄製の大錫杖と高下駄を寄進す。 |

| 1888年(明治21年) | 忍向、信海両上人の顕彰碑が成就院前に建立される。 |

| 1897年(明治30年) | 本堂(舞台を含む)が国宝(特別保護建造物)指定を受ける。 |

| 1902年(明治35年) | 6月、本堂大修理が成る。16日間本尊のご開帳が執り行われる。 |

| 1903年(明治36年) | 清水寺の御本尊・木造十一面観音立像が国宝指定を受ける。 |

| 1908年(明治41年) | 西門、鐘楼が特別保護建造物(現・重要文化財指定)を受ける。 |

| 1911年(明治44年) | 仁王門近くの子安塔が境内南の丘(現在の場所)へ移築される。 |

清水寺に押し寄せた財政難

清水寺は1870年(明治3年)に明治政府による上地令により、寺領(土地)が90%近く接収された。

清水寺の境内地(寺領)は安土桃山時代より江戸時代を通じて、わずか130石しか無かったが、この上、門前町が広がる門前領ならびに、洛中に散在した飛び地の寺領までが接収されると旧来の約9%(45830㎡)しか残らなかった。

清水寺は創建以来、檀家を持たない祈願寺(祈祷寺)だったので、たとえば檀那(だんな)などの資金力のあるパトロンとは無縁だった。

そこで、祈祷料、賽銭、御影(本尊の姿を描いた画像)、護符などの頒布と、境内では茶店、小物売りの冥加金、ほかに布教(勧化募財活動)や、講組(観音講、万度講など信者団体)作りなどに努め、これらが財政基盤となっていた。

特に33年周期で行なった本尊のご開帳は絶大な盛況ぶりをみせ、莫大な収益を生んだが、これらの収益は境内諸堂の檜皮葺き屋根の葺き替えや、舞台の床板・柱の取り替えなどでいとも容易く消え失せた。

この境内堂塔の修理費用は現在と変わらずに高くつき、33年周期の本尊ご開帳だけでは賄いきれず、ときに大坂や江戸へ出向き御開帳することもあった。

修理費でほぼ収益が消し飛んでいくものだから、清水寺の支院にまで行き渡る金子などロクにありもせず、支院たちも各々で宿坊を運営したり、奉納絵馬や灯籠などの冥加金によってなんとか当面をしのいでいた。

このような状況がありながら、政府に寺領が接収されたものだから、さぁ大変。三職・六坊は宝性院と成就院を残し、末寺は悉く廃絶。

しかし、不幸にして幸いあり。なんとぉぅ!地元実業家の先導もあり京都府と京都市における古都・京都復興事業が進むと、その流れで1897年(明治30年)に古社寺保存法が制定され、本堂・舞台が特別保護建造物(国宝)指定を受ける。以後、政府主導にて5年の期間を要しての本堂の大修理が実施された。

この大修理の財源は京都市長や下京区長、地元の清水寺信徒による講などが支援し、余剰金が出て境内堂塔の修理までもが実施される有様だったといぅ。ウっハウハ‥‥ウルの城

清水寺はこの情勢を背景とし、明治政府へ旧上地の払い下げを要求すると、なんとか南丘地帯だけを買い戻すことができた。

これにより明治末年に子安の塔を門前から南丘(現在地)へ移建している。

大正時代

| 年月日 | 内容(起こったこと) |

|---|---|

| 1914年(大正3年) | 大西良慶和上が奈良興福寺より兼務住職として普山し、成就院へ入る。 |

| 1915年(大正4年) | 大西良慶和上が盂蘭(うら)盆法話を恒例行事に定める。8月1日〜5日、盂蘭盆会法話を開始す。音羽婦人会・清水普門会を組織。 |

| 1916年(大正5年) | 大西良慶和上、全国規模で法話巡教を展開す。 |

| 1918年(大正7年) | 富田渓仙画伯「鬼子母神」「伎芸天」を寄進す。百体地蔵堂改築す。十一重石層塔、本堂東より現在地に移転す。 |

| 1920年(大正9年) | 京都養老院(後の老人ホーム同和園)創立に尽力。 |

| 1926年(大正15年) | 本堂舞台の修理完成す。落慶法要を厳修す。能楽が奉納される。 |

昭和時代

| 年月日 | 内容(起こったこと) |

|---|---|

| 1934年(昭和9年) | 9月、室戸台風により音羽山全山の樹木が倒木す。本堂西廻廊倒壊す。この頃、中国仏教徒との親善活動をはかる。 |

| 1943年(昭和18年) | 成就院庭園が「史跡名勝天然記念物」の指定を受ける。 |

| 1945年(昭和20年) | 清水六兵衛らが無厭会を結成。清水焼の戦後復興を後援す。 |

| 1950年(昭和25年) | 本堂舞台の修理完工す。ジェーン台風にて廻廊が倒壊す。拝観料金(大人10円、小人5円)徴収開始。伽藍復興に充当す。 |

| 1952年(昭和27年) | 本堂(舞台を含む)、国宝に指定される。 |

| 1956年(昭和31年) | 京都市の文化観光税問題が勃発す |

| 1964年(昭和39年) | 第二次、文化観光税問題が勃発す。 |

| 1965年(昭和40年) | 清水寺、北法相宗を立宗し総本山となる。大西良慶和上が北法相宗の初代管長に就任。同時に法相宗の所属から外れる。境内が古都保存地区に指定される。 |

| 1966年(昭和41年) | 北法相宗仏教文化講座(唯識法話)定例月二回開始される。大西良慶和上、ベトナム戦争の集結と和平を国際的にアピールす。 仁王門、三重塔、奥の院、阿弥陀堂、釈迦堂、子安塔が重要文化財の指定を受ける。 |

| 1972年(昭和47年) | 7月、集中豪雨によって「釈迦堂」が倒壊。 |

| 1975年(昭和50年) | 釈迦堂の再建が完了する。 |

| 1978年(昭和53年) | 梵鐘が重要文化財指定を受ける。 |

| 1982年(昭和57年) | 第三次文化観光(古都)税問題が勃発するも反対を貫く。 |

| 1983年(昭和58年) | 2月15日、大西良慶和上が入叙す。(数え年109歳) |

| 1984年(昭和59年) | 開創1200年記念事業の一環として大講堂が造営される。 |

| 1987年(昭和62年) | 三重塔解体修理を実施す。彩色復元し無事に落慶法要を厳修す。 |

平成時代

| 年月日 | 内容(起こったこと) |

|---|---|

| 1989年(平成元年) | 開創1200年記念「清水寺展」が東京で開催される。 |

| 開創1200年記念「清水寺展」が1991年(平成3年)10月まで日本全国の主要都市にて開催される。 | |

| 1990年(平成2年) | 本堂舞台、奥の院舞台、全面改修工事。寺史編纂委員会が発足す。 |

| 1993年(平成5年) | 春季夜の特別拝観を実施。千日詣りの宵参りが復興される。 |

| 1994年(平成6年) | ユネスコ世界文化遺産の指定を受ける。西門の檜皮葺屋根葺き替え、彩色復元落慶す。秋季夜の特別拝観実施す。第三回全国清水寺ネットワーク会議を開催す。 |

| 1995年(平成7年) | 「清水寺史」の刊行開始す。 |

| 1999年(平成11年) | 鐘楼の彩色復元す。 |

| 2000年(平成12年) | 本堂の御本尊の御開帳が開催される(3月3日から12月3日) |

| 2001年(平成13年) | 翌年より各地へ出開帳(京都清水寺展) |

| 2003年(平成15年) | 奥の院御本尊御開帳が開催される(3月7日から12月7日)。仁王門解体修理を実施。彩色復元し無事に落慶法要を厳修す。 |

| 2004年(平成16年) | 奥の院・本堂諸霊仏、各地へ出開帳。京都清水寺展。本堂舞台板張り替えを実施。 |

| 2005年(平成17年) | 洛陽三十三所観音霊場巡拝再開。 |

| 2006年(平成18年) | 奥の院の耐震工事を実施。舞台の板張り替え、田村堂の修理。彩色復元。随求堂の解体修理。胎内めぐり更新。 |

| 2008年(平成20年) | 「平成の大改修」が開始される。対象堂舎:馬駐、北総門、朝倉堂、子安塔、阿弥陀堂、奥の院、轟門、釈迦堂、本堂(9棟) |

| 2010年(平成22年) | 馬駐の再建(解体修理)が完了する。(工期:平成20年8月~平成22年11月) |

| 北総門の再建(補修)が完了する。(工期:平成21年1月~平成22年7月) | |

| 2013年(平成25年) | 朝倉堂の再建(解体修理)が完了する。(工期:平成22年3月~平成25年8月) |

| 子安塔の再建(解体修理)が完了する。(工期:平成21年2月~平成25年8月) | |

| 奥の院の再建(大改修)が完了する。(工期:平成23年3月~平成29年6月) | |

| 阿弥陀堂の再建(解体修理)が完了する。(工期:平成23年3月~平成29年6月) | |

| 2016年(平成28年) | 轟門の再建(解体修理)が完了する。(工期:平成25年1月~平成28年7月) |

| 釈迦堂の再建(補修・屋根葺き替え)が完了する。(工期:平成25年1月~平成30年7月) | |

| 2021年(令和2年) | 本堂の再建(大改修)12月3日午前に無事完了。午後より舞台上がこれまで通り一般に開放。(工期:平成29年1月~令和2年12月3日午前) 全山あげての本堂落慶法要はコロナ禍のため2021年秋以降に行う予定。 |

京都・清水寺の歴史を簡単に説明!

奈良時代

奈良時代

「延鎮」と「行叡」の出会い【清水寺の起源】

これは奈良時代の話。

大和国(現在の奈良県高市郡/高取町観覚寺)の「子島寺(こじまでら/南観音寺)」という寺に「賢心(けんしん/後の延鎮上人)」という住僧がいた。

賢心は住職であった「報恩大師(こうおんだいし)」の高徳に惹かれて弟子入りし、学問・修行に励んでいたが、778年(宝亀9年)の釈尊誕生の4月8日に夢をみる。

その夢とは白衣の老翁が登場し、「平城山(ならさん)」を越えて北を目指せ」そして自らもその通りに北を目指し、東山(現在の清水山)山中へ入った時、金色の水流を発見するというものだった。

翌朝、目覚めた賢心は、これは単なる夢ではなく”仏の導きである”と考え、旅支度をして夢告の通り、まずは平城山へと向かう旅に出た。

こうして平城山を越えて中国の景勝「香炉峰(こうろほう)」に似た深山を分け入り、しばらく歩くとまるで天の川を逆さまにしたような、金色に光り輝く清流を湧出させる滝にたどり着いた。

この滝こそが山城国愛宕郡八坂郷東山の「音羽の瀧」と呼ばれる飛瀑(ひばく/滝のこと)であった。

この滝が流れ落ちる先を見上げたところ、古ぼけた草庵があることに気づく。

気になった賢心は滝上にまわり込み、草庵を尋ねると、白髪白衣の老仙人がいた。

賢心が名を尋ねると老人はこぅ返す。

「我が名は行叡居士(ぎょうえいこじ)。齢200を超える老仙人なり」と。

さらに行叡はこぅ告げた。

「貴僧が来るのをやっとかと、待ちに待った‥‥。本当に待ったんじゃよ‥‥フォっホホっ」

「そこに永年観音力(かんのんりき)を念じ込めた切り株があるから、その株を使って千手観音像を手彫りし、この瀧のあたりに寺を建てて祀ってくれ」

‥‥‥と言い残して、忽然と東の方へ飛び去ったといぅ。

賢心は自らが見た夢は観音の夢告であり、行叡が観音の化身であることを悟ると、一刀三礼の後、心魂をこめて千手観音像の彫像に努めた。

しかしながら、寺院の建立というものは1人で行うにはあまりにも規模が大きく、途方に暮れていた頃、たまたま鹿狩りで登山して来た、とある人物に出会い、賢心の人生が大きく変わるのだった。

賢心と坂上田村麻呂の出会い【清水寺創建】

そのとある人物というのが、副将軍の坂上田村麻呂だった。

将軍の話によると妻室の高子夫人(三善高子(みよしたかこ))の安産の薬餌(やくじ)を求めて東山に鹿狩りに登山してきたが、ちょうど瀧のあたりで見失ったといぅ。

その話を耳にした賢心は不殺生大悲を説論し、直ちに狩りを中止するように田村麻呂に告げる。

話を耳にした田村麻呂もスッカリかりかりカリカリ梅酸っぱ!‥‥てなほど賢心の話に諭され、観音と賢心に深く帰依し、寺院建立に与力すること誓うのだった。

こうして自宅へ戻った田村麻呂は嫁のラブリー高子💖に音羽山で起こった出来事を話す。

話を聞いたラブリー高子💖は鹿を狩らせた自らの行いを恥じ、「賢心さんが持つ観音像を祀るために我が家を提供しましょう」と田村麻呂へ告げる。

後日、田村麻呂と共に賢心のもとへ訪れたラブリー高子💖は、夫妻ともども正式に仏門に帰依することを誓ったのだった。

賢心も田村麻呂とラブリー高子💖の帰依を認め、田村麻呂の自宅を「観音像」を祀るための「本堂」と定める。

この田村麻呂の自宅こそが現在の清水寺・本堂の前身であり、以上が清水寺の草創奇譚となるものである。

平安時代

平安時代

「征夷大将軍・坂上田村麻呂」誕生!

この頃の田村麻呂は日本初の征夷大将軍と称される「大伴弟麻呂(おおとものおとまろ)」の副将軍を務めていた。

田村麻呂の武勇は凄まじく、次々と実績を積み上げ、いつの間にか田村麻呂は国家の軍務の中心的な人物となっていた。

ある時、大伴弟麻呂は田村麻呂を陣舎に呼び寄せ、自らが持つ征夷大将軍の号を田村麻呂へ譲位することを告げる。

こうして、田村麻呂は桓武天皇より正式に征夷大将軍に任ぜられ、同時に「蝦夷平定(えぞ・えみし/現在の東北地方およびその以北の平定)」を命ぜられる。

蝦夷平定

田村麻呂は自らは征夷大将軍となって蝦夷平定へ向かうことを賢心に告げた。

すると賢心は田村麻呂の武運の長久と戦勝を祈念して大般若心経を書写し、さらに地蔵菩薩像と毘沙門天の像を手彫りして寺に奉安した。

蝦夷に到着した田村麻呂は、連日戦いを繰り広げることになったのだが、すべてが順風満帆というワケにはいかなかった。

時に苦戦が強いられ、命が危険にさらされることもシバシバあった。しかし、その都度、急に若武者が現れて身を助けたり、時には老僧が急に現れて自らにアドバイスを告げたといぅ。

田村麻呂は若武者と老僧の助力もあり、次々に襲いかかる敵軍を退け、逆に快進撃を続けることができた。

実はこの当時、蝦夷にも勇猛な族長が2人いて、名前をアテルイとモレと言った。

2人の族長はこれまで幾度も蝦夷を平定しに訪れた朝廷軍を撃退してきたが、田村麻呂には次々に侵略を許してしまい、気がつくとついに本拠地付近(胆沢/いさわ)に出城(胆沢城)を築かれる事態にまでなってしまった‥。

本拠地に出城を築かれたことによって動きが取りづらくなったアテルイとモレは、いよいよ負けを悟って田村麻呂に降伏する運びとなる。

こうして田村麻呂は蝦夷平定の悲願を成したのだった。

清水寺の舞台の誕生っ!トゥっ!

京の都へ戻った田村麻呂は自らの命を度々助けた若武者と老僧は、賢心が手彫りした毘沙門天像と地蔵菩薩像の化身だったことを悟る。

- 若武者(毘沙門天の化身)

- 老僧(地蔵菩薩の化身)

こうして田村麻呂は自らを守護してくれた毘沙門天像と地蔵菩薩像に感謝の意を捧げるとともに、新たに金色の十一面観音像を造立し、賢心へ奉献する。

一方の賢心は、田村麻呂から捧げられた観音像を自寺へ奉安することにしたのだが、4躯(賢心が切り株で手彫りした彫像を含め)もの仏像を安置できる場所がなぃ。

そこで再び田村麻呂と合力して寺の増築に着手することになる。

実はこの当時、私立寺院建立禁止という法令が定められていたが、田村麻呂の功績を鑑みた朝廷は例外として許可した。その上、田村麻呂は天皇から長岡京の紫宸殿(ししんでん/内裏の正殿)と新たに寺領まで賜り、さらに天皇の御願寺とまでされた。(※注釈※かつて都は京都の長岡にあった。実は本堂の前身は長岡京の紫宸殿という説がある)

完成した寺はまさに補陀落山と呼べるに相応しく、音羽の滝の北側の崖に面して懸造りを用い、舞台を附属する形で建てられた。

なお、この時、産土神として古くから当地に祀られていた地主神が奉斎される祠の小尾根の南斜面を削り取る形で、現在の本堂の奥の間にあたる土地に建てられたと考えられている。

以上が今日にまで見られる清水寺の原型となる。

清水寺は蝦夷平定の鎮魂のお寺?

田村将軍は十一面観音像を造立して奉納したが、この観音像は京都で処刑されたアテルイとモレはじめ、蝦夷平定で散り果てた多くの英霊たちの御霊を弔うために造立発願・奉納したとも考えられてい‥‥‥申す。ゲフェっ

寺伝によると、田村将軍が奉納した金色の十一面観音像が御本尊とされていることから、田村将軍の蝦夷平定が正史であるならば、潮流を鑑みてもこの説は満更でもないといえる。うきゃ

賢心、”延鎮上人”と名乗る!

増築された寺に安置された「金色の十一面観音像」は寺の御本尊と定められ、田村麻呂を守護した「毘沙門天」と「地蔵菩薩」は金色の本尊の脇侍と位置づけられ、本堂内部にて安置された。

この時、寺の名前(寺号)を上述、子島寺の別称「南観音寺」に対して「北にある観音寺」として「”北観音寺”」と定め、さらには音羽の滝の”清滝”の意味合いも重ねて「北観音寺・清水寺」と号することにした。

一方、賢心も名前を改め、「延鎮(えんちん)」と名乗る。時に798年(延暦17年)のこと。

以上、ここまでの奇譚が清水寺の起源ともなった3人の登場人物が織り成す物語となる。

なお、清水寺ではこのお三方を敬い、以下のように位置づけている。

- 行叡居士を「元祖」

- 延鎮法師を「開山」

- 田村将軍を「本願」

清水寺、天皇御用達の御願寺に定められる【清水寺が有名になるキッカケ】

805年(延暦24年)になると時の天皇である桓武天皇は、清水寺を自らの御願寺と定めて清水寺に寺領を与えて伽藍を築くことを勧める。

続く807年にも高子夫人の篤志により邸宅の寄進があり、寺領は増した。

こうして寺観が整え終わった頃、寺院の住職は延鎮の門弟が、俗・別当職には田村麻呂の子孫が就任することが慣例となった。

810年(大同5年)には鎮護国家の寺院としても定められ、時の天皇である「嵯峨天皇(さがてんのう)」から「北観音寺」の宸筆(しんぴつ)が贈られた。

清水寺、「法相宗」の寺院へ

実は清水寺は十一面観音を祀りながらも、創建当初より宗派を持たない寺院として無宗派を貫いていた。

しかし天皇の御願寺として、はたまた鎮護国家の寺院として位置づけられたことにより状況は一変。叡山(比叡山延暦寺)が清水寺を傘下に治める動きをみせ始めたため、当時、南都の大寺院として名を馳せていた同じ鎮護国家の寺院だった奈良・興福寺の末寺に属することになる。

興福寺の末寺になったことで興福寺の宗派である法相宗に属することになるのだが、この頃、南都の大寺院は真言宗兼学兼宗の風潮があったため、平安中期になると興福寺から大学僧の清範(せいはん)が来山し、清水上綱(別当に準ずる職)として住持。真言宗にも属する。

七寺(ななつでら/名古屋市)に伝わる一切経によれば、以後の清水寺は学問寺として隆昌し、12世紀(平安末期)頃になると全国から学僧が集い、写経などを行う道場となっていたことが記されている。

こぅして清水寺は平安中期より長きにわたり、法相宗と真言宗の兼宗の寺院としての新たな歩みをみせることになる。(奈良興福寺は法相宗の大本山)

以来、真言宗とは明治維新(1869年頃)まで、法相宗とは1965年(昭和40年)まで縁が切れること無く、すなわち、明治維新(1869年頃)から昭和40年まで再び「法相宗の寺院」として歩んでいくことになる。

この他、坂上田村麻呂もこの平安時代に出世を果たし、参議、中納言、大納言へと立身出世しており、田村麻呂の出世と並行して武家の尊崇の念が清水寺へも寄せられるようになっていった。

清水寺の本尊「金色の十一面千手観音像」は誰が造立した?作者は誰なのか?

ここまでで述べた縁起の中に登場する「金色の十一面千手観音像」とは、現在、清水寺の本堂に奉斎される御本尊なのだが、この本尊はいったい誰が造立したのかまでは実際のところ明らかにされていない。キャキャキャっ

縁起の中では賢心が行叡居士から切り株を授けられ、その切り株に手彫りした観音像が今日まで継承される御本尊と思わせつつも、実のところ、田村麻呂が蝦夷平定後に発願して賢心(清水寺)へ奉献したのが今日見られる本尊とされている。

つまり、縁起の中では本尊と特定できる尊像が2躯(体)存在することになり、いずれの像が現在まで伝承される本尊なのかは判然としない。

もしくは本尊が1躰とするならば、もぅ1躰はどこへ行ったのか?‥‥などという疑問も生じてくる。オホっ

学術的に見る清水寺の草創

清水寺が草創に至った理由の1つとして、縁起内に「音羽の滝」が登場したが、これは古代インドの仏教の教理である「水の本性(精orスピリット)は観音そのものであり、その水を浴びることによって心身を清浄にすることができる」という清水信仰に基づいたものとされる。

また、山へ登って清水が流れ落ちる飛瀑(音羽の滝)に行き着き、200歳の仙人と出会うという奇譚は、日本の原初的神道の山岳信仰と清水信仰の混交を示すものであり、その先覚者たる弘法大師 空海や最澄が行なってきた数々の妙技が行叡居士ならびに賢心に引き継がれると、清水が流れ落ちる滝を用いた山伏練行の1つである水垢離(みずごり)へと昇華している。

これらの信仰を包括してその象徴となっているのが観音菩薩であり、その観音菩薩の利益によってこの清水寺という寺院が草創に至ったということに、まずは注目しておきたぃ。う、キョけキャきょきゃっ!

鎌倉時代

鎌倉時代

1188年(文治4年)、阿弥陀堂が浄土宗の始祖である「法然上人」の日本初となる常行念仏の道場となっている。

また、この鎌倉時代に、およそ現在みることのできる清水寺の寺観・伽藍の様相が確立したとされる。

室町時代

室町時代

応仁の乱後、決死の勧進活動で清水寺を復興に導いた人物

応仁の乱の際、清水寺は兵火によって伽藍全体が灰燼に帰したが、それほど時を経ずして、再建が成っている。

このような短期間のうちに再建に至ったのには、「願阿弥(がんあみ)」という「時宗(じしゅう)」の僧侶の並並ならぬ尽力があったお陰。

この当時、願阿弥の人気は凄まじいものがあり、清水寺を総括する興福寺も正式に願阿弥を清水寺再興の大勧進に任命して、勧進活動(浄財をかきあつめること)にあたらせた。

願阿弥はその人気を背景にして資金集めに奔走。そして資金がある程度貯まれば再建工事を行ぃ、再び資金集めに奔走‥再建工事‥資金集め‥‥という流れを繰り返しているうちに見事、清水寺を復興に導いた。まさに清水寺中興の祖とも呼べるお人。いよっ!はっ!きょっ …”きょっ”てなんや? あんま調子のんな

江戸時代

江戸時代

創建より伝わる十一面観音を焼失??

1629年(寛永6年)、境内の成就院から失火が発生。これにより清水寺の伽藍は遍く焼失にいたる。

この火事は応仁の乱と並ぶほどの大規模火災だったと云われ、御本尊「十一面観音像」も燃えてしまったと噂が立つほどまでの凄まじいものだった。

しかしこの時も時を経ずして再建が成る。

この再建にもっとも尽力したのが時の将軍・徳川家光公とその妹であり後水尾天皇の妻でもある「東福門院(徳川 和子)」その人。

東福門院は兄の将軍・家光公に対し、清水寺の復興を粘り強く打診する。

家光公も妹の切なる願いを聞き入れなぃわけにはいかず、ついに幕府主導の普請として、清水寺のへ巨額の資金提供(再建)を行う決定を下す。

清水寺の方も幕府に甘えじと、1738年(元文3年)に絶対秘仏であった御本尊の御開帳を歴史上、初めて開催し資金集めを行なった。(幕府の拠出資金に上限があり、不足を補うためとも)

驚くのはこの時、清水寺が行なった御開帳は「史上初」ということで江戸中が騒ぐほどのビッグニュースとなり、わずか3日という期間にもかかわらず、予想を遥かに上まわる盛況ぶりを見せ、全国の人々が群れを成して清水寺へ押し寄せた。

無論、この御開帳によって清水寺は莫大な資金を得たことは言うまでもなぃ‥。

この後、清水寺は、さらに観音信仰を布教すべく、はたまた、この時の人々の尽力にて再建が成ったことに対し深く感謝の意を表し、以来、観音様の縁日と関わりの深い「33」の数字をとって、33年周期で御開帳を行うことを決定したのだった。

この33周期の本尊の御開帳は現在進行形で続いている‥。次はいつやったかなぁ…

明治時代

明治時代

広大な寺領が10分の1に!

明治維新により時代が江戸から明治へ移り変わると、新政府の政策により神仏分離令が発令された。

これにより神道重視の思想が蔓延しはじめ、廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)がウネりが生じる。

廃仏毀釈とは仏教色が濃い仏堂や仏像の破壊、焼やす、窃盗するなどの行為であり、これらの行為が公然の場にて善業と認められた動乱のこと。

この神仏分離令の影響は清水寺にも例外なく訪れ、かつて広大な敷地を誇った寺領も、わずか10分の1程度を残してすべて政府に接収されることとなる。

真言宗の所属から外れる

1885年(明治18年)になると真言宗の所属から外れ、法相宗のみになる。

昭和時代

昭和時代

清水寺の衰退

清水寺は元来、檀家(だんか)を持たない寺院だった。この状況が根底にありながら寺領を没収されると、たちまちのうちに資金繰りに困窮した。

そこで寺院存続のため、境内の一部の堂や仏像を売り払い、足りなければ一部の土地を切り売りすることで、何とか当面の困窮をしのぐ事態にまで陥った。

しかしこの窮地を救う人物が登場する。

この人物こそが清水寺中興の祖として今日まで名を轟かせる興福寺第231世・貫主・大西良慶(おおにしりょうけい)和上その人。

大西良慶和上は興福寺の貫主と兼務という形で、まず、清水寺の成就院を再興し、以後、成就院を清水寺復興の中心地として定める。

1965年(昭和40年)には清水寺を従来の法相宗から独立させ、「北法相宗」を立ち上げて初代貫主に就任。

以来、貫主として清水寺の名を広め、北法相宗を布教するために巡教に殉じた。

こうして清水寺の名前は瞬く間に世に知られるようになり、信者が増えると徐々に再興が成っていた。

平成時代

平成時代

清水寺、世界文化遺産登録へ・・【清水寺の人気が不動になる】

1994年(平成6年)、京都清水寺は「古都京都の文化財」の主翼格として、日本で5件目の世界遺産指定を受ける大業を成す。

2000年(平成12年)には、33年周期の御開帳の規則に則り、本堂・御本尊の御開帳が3月3日から12月3日開催され、続く、2003年(平成15年) には、3月7日から12月7日の日程で奥の院の御本尊の御開帳が開催された。

2008年(平成20年) には「平成の大改修」と銘打って、境内の堂塔、約9棟を対象に屋根の葺き替えなど大規模な解体修理を実施。

工事は当初、平成33年春の完工予定で進められていたが、2020年(令和2年)12月3日に無事完工を迎えている。

にある、「子島寺(こじまてら)」と言うお寺に「賢心」と言う、僧侶が.jpg)

」という修行者.jpg)