「音羽の滝」の読み方

- 音羽の滝(おとわのたき)

「音羽の滝」の名前の由来

清水寺が”しみずてら”と呼ばれずに”きよみずてら”と呼ばれる理由は、ひとえにこの音羽の滝の清き水(きよきみず/清流)に由来したもの。

音羽の滝の「音羽」の意味

往時は「音羽」を「をとは」とも読んだ。

「藤原家隆(ふじわら の いえたか)」と言ぅ鎌倉時代の歌詠みで有名な公卿が、この滝を見てこんな歌を詠んだ。

『この山々から溢れ出る清き水が、”滝(音羽の滝)”を流れ落ちる音が、鳥の羽音のように耳に響きわたる』

以後、この歌の広まりと共に「羽音」が鈍りを経て「音羽」になったと云われる。

また、「音羽」を「乙輪」と書いた時期も存在した。

東京都文京区「音羽町」の名前のルーツは清水寺だった?!

江戸時代、桂昌院(綱吉さんのオカン/家光さんの側室)より一目置かれ、現在の東京都文京区西部(現在の音羽町)に領地を拝領するなど厚遇を得た「音羽」という奥女中がいた。

その後、領地は音羽局の「音羽」にちなんで「音羽町」と呼ばれるようになり、現在にまで踏襲される。

元来、東京都文京区西部は護国寺の寺領であり、幕府が護国寺の門前町として町屋を広げる構想を立てたが、思った以上に人が集まらず、1697年(元禄10年)に音羽局に与えられた。

人々は音羽の土地にある護国寺を京都の清水寺に例えて「音羽」と呼んだといぅ。(清水寺の山号は「音羽山」)

音羽の滝の歴史

清水寺の草創に関する歴史は「清水寺縁起」と呼ばれる旧記に記されているが、延鎮法師が白衣の仙人の夢告を得て霊験を感得し、淀川の川合(かわい/川の合流点)にて金色水の流れを見つける。

その金色水を追って遡上すると現在の音羽の滝に至り、長らくこの滝下で千手観音に通じた経文を唱え、水垢離行(みずごりぎょう/滝に打たれる修行のこと)に励む白衣をまとった行叡(ぎょえい)居士(こじ/学徳の高い人物という意味がある)という老仙と出会ぅ。

行叡居士は延鎮法師に霊木を授け、「その霊木に観音像を彫像して、この場所に寺院を建てよ」と遺命を残す。(東方の空へ飛び去ったとも)

延鎮法師は行叡居士の草庵を寝床とし、日々、観音像の彫像に励む最中、鹿狩りで当地に迷い込んだ坂上田村麻呂と偶然に出会ぅ。

坂上田村麻呂は、妊娠した妻の安産祈願のため、腰筋パワーアップを目論んで鹿肉を妻に持ち帰ろうとしていたのだった。

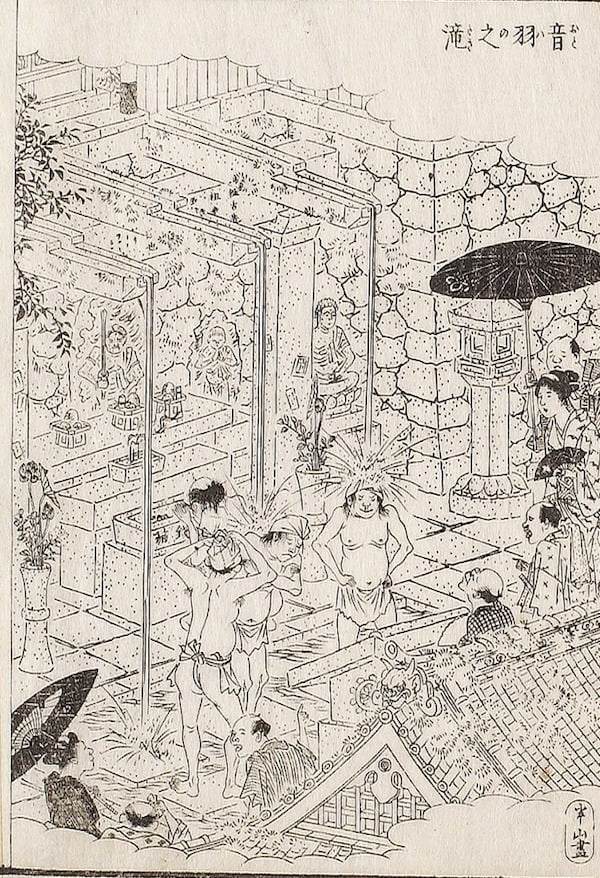

⬆️清水寺縁起絵巻(1520年/室町時代 作)に描かれた延鎮法師と田村将軍が出会った場面

⬆️清水寺縁起絵巻(1520年/室町時代 作)に描かれた延鎮法師と田村将軍が出会った場面

その折、不殺生大悲を説論し、すっかりカリかりカリカリ梅酸っぱ!‥‥的なほどスッカリと延鎮法師に帰依しちまった坂上田村麻呂は観音像を奉安するための寺院建立を延鎮法師と合力して行ぅ。

こうして完成した寺は「清水寺」と呼ばれるようになった。

以来、音羽の滝は草創奇譚の根源となったこともあり、長らく人々の間で「黄金水」「延命水」と呼ばれ厚い信仰が寄せられている。

鎌倉時代

鎌倉時代

鎌倉時代になると修験道が勃興し、修行者が増えたために3筋の懸樋(かけひ)が増設されたという説がある。

室町時代

室町時代

室町時代になると音羽の滝水が京都を代表する名水だと広く知られるようになり、茶の湯に使用されるようになった。

江戸時代

江戸時代

江戸時代になると3筋の滝それぞれに異なるご利益があるとする信仰が芽生えはじめる。

江戸時代「洛陽の奇観」と呼ばれた清水寺

清水寺が位置する東山は江戸時代、北は比叡山から南は稲荷山へまで連なる山々は「東山三十六峰(ひがしやまさんじゅうろっぽう)」と呼ばれた。

清水寺はその中の清水山(音羽山)の西の麓に伽藍が広がる。

家光公(江戸幕府)による寛永の大造営(再建)後、清水寺、遊行で大いに賑わい1684年(貞享元年)に刊行された山城国の地誌「雍州府志(ようしゅうふし)」によると、次のように記されてい‥‥‥申す。パギャィオっ

『凡そ、当山、四時(しじ)の風景、筆舌(ひつぜつ/書いて話すこと)の及ぶ所に非ず(あらず)。

ゆえに遊人、常に絡繹(らくえき/絶えない人の往来)跡を絶たず。

特に桜花の爛漫、瀑泉の清冷、是れ洛陽の一奇観にして世人(せじん)の口実なり』

簡単にまとめると、清水寺境内の瀑泉の清冷(音羽の滝のこと)の清冽さと、満開の桜が咲き乱れる様子は、書いて話してとても表現できない。

まさに「洛陽の奇観」であると称賛している。

明治時代

明治時代

1868年(明治元年)、神仏分離令や廃仏毀釈のウネりによって、音羽の滝に奉斎されていた神道の神である「滝明神(龍神)」が、地主神社へ遷され(うつされ)、栗光稲荷などと共に合祀された。

太平洋戦争後(昭和時代)

太平洋戦争後(昭和時代)

太平洋戦争後、観光が盛んになると観光ガイドが3筋の滝それぞれに利益があったことを利用して、観光客を盛り上げる目的で「智慧・学問向上」「健康長寿」「恋愛運上昇・縁結び💖」と説明するようになり、これが瞬く間に広まって現在にまで踏襲されている。

ただ、実際に清水寺の創建以前、この滝で滝行に励んでいた行叡居士は齢200歳を経た人物だったとされることから、「健康長寿」という利益は現代に至っても変わらずに受け継がれていることになる。

現在では音羽の滝は修学旅行生や外国人参拝客、女性観光客などに人気を博し、代々、語り継がれる霊験譚が広く知られることもあり、今日、京都を代表するパワースポットとも云われる。

滝行する山岳信仰(修験道)が盛んだった清水寺

音羽の滝の上を見上げると、小さいながらも眩いばかりに朱色が映える小堂があることに気づく。

この堂の中には古来、中座に「倶利伽羅竜王(くりからりゅうおう)」、その左右に矜羯羅(こんがら)童子・制吒迦(せいだか)童子が脇侍としてが祀られており、現在では「音羽の滝・不動明王」と称され、「不動堂」と呼ばれている。

ちなみに倶利伽羅竜王とは「不動明王が龍神に変化した姿」を言ぅ。…竜魔人っ!変身っ!トゥっ! …ひょっとしてダイの大冒険?

また、その向かって左側の「石龕(せきがん)」には、清水寺を創建した功労者「延鎮法師」を諭して清水寺を造らせた「行叡居士(ぎょうえいこじ)」の石造り尊像が安置されている。

像の前には具足が置かれているが、これは吉野大峰山(おおみねさん)にて修行を重ねた修験者たちが奉納したものであり、現代でも滝行を伴う修験道が息づいていることを如実に物語っている。(現在でも朝夕、参拝客の少ない時間に滝行に励む修験者も多い)

⬆️現代の水垢離する人 (写真は清水寺でいただいた冊子より)

⬆️現代の水垢離する人 (写真は清水寺でいただいた冊子より)

このように滝(水)の付近の洞穴などに不動明王を祀る例は山岳仏教でよく見られ、その昔、清水寺が真言宗に属し、この地が山岳信仰の場であったことを物語っている。アチっ!

音羽の滝は千手観音の権化した姿

音羽の滝は単なる滝ではなく、元来、千手観音が権化した姿として捉えられ、信仰されてきた。

このような滝を神仏の権化として捉える例は和歌山県の那智の滝にも見られ、千手観音が権化した姿が滝そのものであると云う信仰が今も残る。

しかし、日本へ密教がもたらされると不動明王信仰が勃興し、千手観音信仰から不動明王信仰へと置き換わった。

この事実を告げるものが前述の不動堂と倶利伽羅竜王の存在である。

御詠歌でも語り継がれる清水寺霊験譚

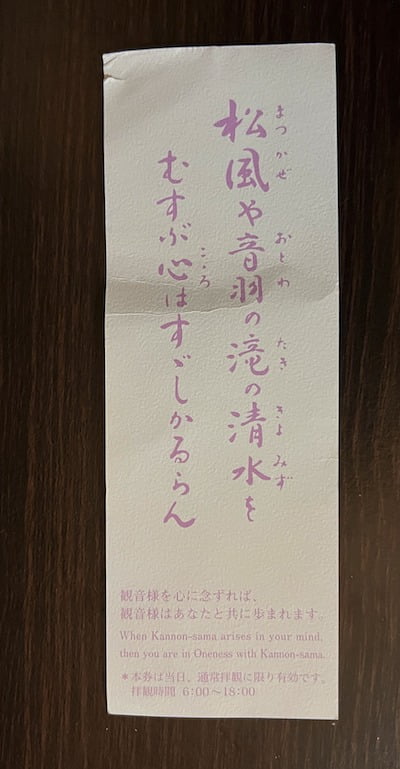

ちょ〜っち、手持ちの清水寺の拝観券の裏側をご覧くだせぇな。

このような短歌が書かかれていませんかぃ?

「松風や 音羽の滝の清水を むすぶ心はすずしかるらん」

これは「御詠歌(ごえいか)」と呼ばれるもので、元来、修験者や、巡礼者が旅(巡礼)の最中に詠んだ「巡礼歌(じゅんれいか)」を意味する。

ちなみに意味は次のようになる。

『清らかで澄みきった音羽の滝の水が流れる清水寺へ巡礼すれば、観音様と縁が結ばれ心身ともに清らかになれる』

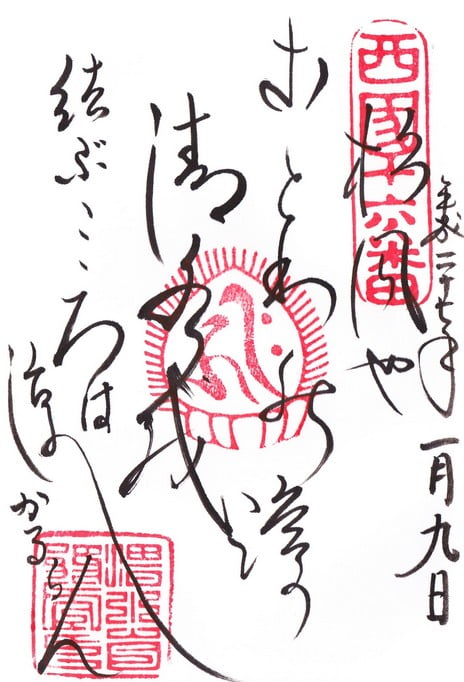

御詠歌の御朱印

清水寺では上記、御詠歌を浄書した御朱印を頒布している。

清水寺の本堂は西国三十三観音霊場の第十六番札所になっており、その御詠歌の御朱印をいただくことができまする。

音羽の滝の水でご飯を炊いたり茶・コーヒーに用いると美味しくなると口コミで評判!

音羽の滝は1000年以上経た現在も枯渇することなく、吐出量が変わらず、流れ続けている事実を以ってして本当に不思議な滝です。

それゆえ、数ある霊験譚があり、信仰を寄せる人々からは「黄金水」あるいは「延命水」とも呼ばれ、現代では「八功徳水(はっくどくすい)」のご利益がある水として幅広い層から信仰が寄せられている。

八功徳水や清水寺の歴史については当サイトの以下↓の別ページにしてご紹介しております。

まさにこの水があるおかげで多くの人々が清水寺へ訪れ、心を安らかにし、人と人の縁までもを繋いでいると言い換えることができまする。ウフ

現在では地元はじめ、観光客や修学旅行生などを中心にペットボトルや水筒にこの水を入れて持ち帰り、お茶やコーヒーを淹れたり、料理に使ったりしているといぅ。

なんでも、ほのかな甘みがあり、且つ、ミネラルが豊富なことから栄養も備わり、この水でご飯を炊くと素材の味がひきたち、美味しくなるんだとか。うきょ

音羽の滝のお水は生活水として販売もされている

音羽の滝の水は「音羽霊水」として、音羽の滝の向かい側の「滝の堂」と呼ばれる寺務所にて、瓶詰めされたものが1本500円で販売されている。(賞味期限:開封後1年)

音羽霊水の概要

| 品名 | ナチュラルウォーター |

| 原材料名 | 水(京都音羽山湧き水) |

| 内容量 | 360㎖ |

| 賞味期限 | 枠外記載 |

| 保存方法 | 直射日光を避けて保管ください。 |

| 採水地 | 京都:清水寺境内 音羽の滝 |

| 製造者 | 新食工業株式会社 所在地:京都市南区唐橋赤金町25番地 |

音羽の水はビールの水として使用されたことがあった!

1876年(明治9年)のこと。

かつて京都府内に存在した化学の研究機関であった「舎密局(せいみきょく)」によって、この音羽の水がビールの製造に使用される計画が持ち上がった。

そこで音羽の滝の少し南あたりに醸造工場が建てられ、滝水を引き込んで本格的にビール製造に向けて歩みだすことになった。

しかし、いざ販売してみたものの、当時の日本人の舌には合わず、結局、売れ残りが生じ、わずか3年という期間で工場が閉鎖されてしまぅ事態に至った。

ここで言いたいのは、音羽の滝の水はお酒を醸造できるほど純度が極めて高い、高級天然水だということ。オホ

ところで・・音羽の滝の水は「本当に飲めるの??」

音羽の滝の水は飲水しても安全であることが、京都府(京都市)の調査にて明らかにされ、「販売可」の認可も下りている。

ただし、音羽の滝の水源はずっと山奥と云われ、完全な自然の天然水なので、例えば途中の沢で誰かがションベンを射出してしまぅと、それが3筋に流れて到着した時、ルーレット式に飲む羽目になる人物も出てくるでしょう。

まぁ、その場合、ショッパさが増すので気づきますがねぇ‥‥‥。…..で、なんで味知ってるねん

音羽の滝の水は天然ミネラルという栄養分が豊富に含まれる!

音羽の滝の水は天然水なので微生物が成分として含まれているのも事実。

微生物は市販されている天然水にも少なからず含まれている。

むしろ、その微生物こそが天然のミネラル成分として身体に良い作用をもたらし、延命長寿を授けてくれる。(酒の酵母菌も微生物の一種)

音羽の滝の水質・温度・含まれる成分など

- 水温:約11度から12度

- 水質:軟水(低硬度)

- 成分:天然ミネラル満点・有機物質はほぼゼロ

音羽の滝の水(音羽霊水)の家庭での活用方法

- そのまま飲む(オススメ💘)

- ご飯を炊くときの水にする(炊き上がりがフっくら美味💖)

- 観葉植物などの植木に与える(天然のミネラル成分を包含した清水なので植物がよく育つと云われる)

音羽の滝の水の順番やご利益については以下のページを参照♡

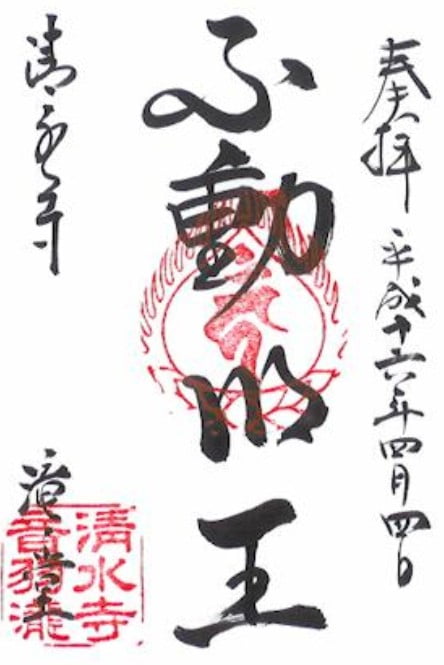

音羽の滝に訪れたら御朱印をいただける?

音羽の滝の前には茶屋が並び、茶屋を抜けた先には「滝の堂」という少々スモールなミニ寺務所がある。

この寺務所では、音羽の滝上にて奉斎される「不動明王」にちなむ御朱印のほか、音羽の滝伝説に由来したお守りを授与している。

- 御朱印授与場所:滝の堂(音羽の滝の前の寺務所)

- 御朱印の値段:300円

- 滝の堂の受付時間:8時から17時まで

なお、滝の堂の上にある舞台裏の納経所は18時まで。クローズの時間帯が異なるので要注意。オホ