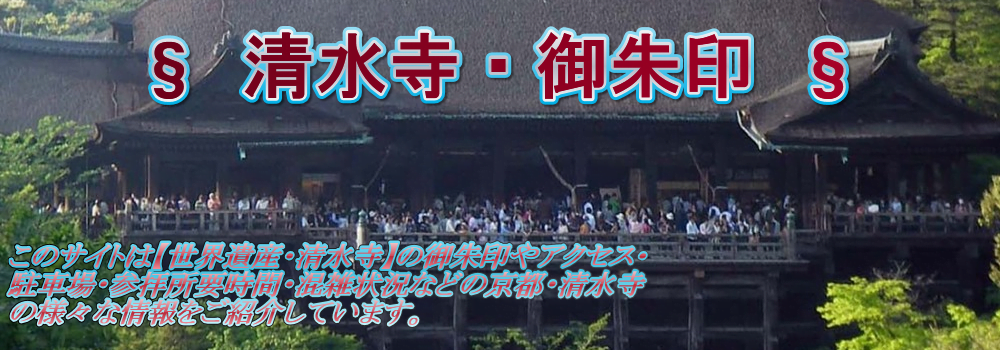

京都・清水寺「成就院」

創建年

- 不明

- 推定:室町時代初頭(赤松氏山荘)

- 推定:1477年(文明9年)から1510年(永正7年)(成就院創建)

再建年

- 1477年(文明9年)から1510年(永正7年)

- 1639年(寛永16年)

別名

- 本願院

御本尊

- 十一面千手観音像

史跡名勝天然記念物指定年月日

- 1943年(昭和18年)2月19日

清水寺・成就院の読み方

成就院「じょうじゅいん」

成就院の別名

成就院は別名で「本願院」とも呼ばれる。

清水寺・成就院の歴史・由来

室町時代

この成就院は室町時代の初頭までは播磨の大名「赤松氏」の山荘でした。

この赤松氏の山荘には、室町時代の絵師であり作庭家としても有名であった「相阿弥(そうあみ)」作の庭園があり、この当時から名勝庭園として名を馳せていました。

以降、応仁の乱(1467年から1477年)が勃発し京都の洛中は火の海となり、この清水寺もその延焼により炎上しています。

応仁の乱終結後は、焼け落ちた清水寺を復興するために「願阿上人(がんあしょうにん)」が立ち上がり勧進活動を行いますが、その際、自らの住居として上述の赤松氏の山荘跡に自らの本坊(僧坊)を建てます。

完成後は、自らの僧坊に「成就院」と名付け清水寺の塔頭寺院と定めています。

1510年(永正7年)には、第104代天皇「後柏原天皇」の勅命により「勅願寺」としても定められています。

江戸時代

1629年(寛永6年)、この成就院から起こったとされる失火により、清水寺の伽藍へ類焼が及び、伽藍のほとんどは焼失。

この後、1639年(寛永16年)に水尾天皇の嫁ハンであり、徳川家光公の妹でもあった「東福門院」の手により庭園が再建され、装いをあらたに全面的に作庭され直されています。(作庭者については後述)

他に、この再建では書院(現在の玄関部分と連なる建物)も造営されています。

護摩堂の須弥壇からもそのことが記された墨書が見つかり、さらに書院棟札にも「寛政16年8月、中興住持・11代尭順上人 造立」の記載がある。

江戸時代の成就院は清水寺の中でもほぼ最上格の寺院だった

寛永の再建後、清水寺は三職六坊制という制度のもと、職務が分けられる恰好となり、この成就院は「本願」という清水寺では最上格の宝性院(ほうしょういん)に次ぐ、寺格を与えられた寺院でした。

三職一覧

- 宝性院:「執行」

- 成就院:「本願」

- 慈心院:「目代」

成就院は本願として堂塔・仏像を建造・維持管理、寺院の財政と渉外(しょうがい)を担当した。

江戸時代中期〜末期

1774年には成就院と清水寺との間で、成就院の住職の選定で約10年にも及ぶ争いが繰り広げられています。

江戸時代末期

江戸時代幕末の頃には、成就院第23世本願「蔵海」の孫であり、後に成就院第24世本願となる・「月照上人(げっしょうしょうにん)」と、その弟「信海上人(しんかいしょうにん)」、左大臣「近衛忠熈公(このえただひろ)」「西郷隆盛公」「青蓮院門跡・尊融法親王」などの尊王派の維新志士たちが密談を行うための場所として使用されていました。

明治時代

明治時代初頭の神仏分離令や廃仏毀釈によって清水寺は寺領を失い衰退しますが、清水寺の住職「大西良慶和上」がこの成就院に居を構え、様々な活動を精力的に展開し、清水寺の名前を上げ復興に導いています。

現在観ることのできる成就院は、1639年(寛永16年)に、時の天皇・後水尾天皇の中宮(嫁ハン)の「東福門院和子(とうふくもんいんかずこ/徳川 和子)」の発願により、徳川家光によって再建された時の姿になります。

成就院が尊王派志士たちの密談の場所として使用された痕跡

この成就院に入られたことがある方であれば、気づかれた方もいると思われますが、成就院の廊下は「鴬張りの廊下(うぐいすばりのろうか)」で造営されています。

「鶯張りの廊下」とは、廊下の上を歩くと、床がまるでウグイスが鳴くような音がすることから「ウグイス張りの廊下」と名付けられています。

「鶯張りの廊下」にした理由というのが、なんでも密談時の声が外部に漏れないようにするためだとか。

密談が行われていた場所は「接見の間」という大広間になります。

京都・清水寺「成就院」の持仏堂

成就院の境内には他にも「持仏堂」という堂舎が存在します。

この堂舎は、上述の東福門院和子の発願によって造営された堂舎で、現在は堂内に成就院のご本尊である「十一面観音菩薩」・「不動明王」ほか、成就院の幕末の住職であった「月照(げっしょう)」やその弟で月照の跡を継いで住職となった「信海」、中興の祖「大西良慶和上」など、成就院の歴代住職の尊牌(そんぱい)が奉安されてい‥‥‥申す。パギャっ

また1629年(寛永6年)の再建工事の際、境内の朝倉堂から像高:約22㎝前後の「金色の清水型千手観音像」が見つかっており、この仏像が現在、持仏堂の本尊として祀られています。

清水寺・成就院庭園【国指定史跡名勝天然記念物】

造営年

不明

推定:1477年(文明9年)から1510年(永正7年)※室町時代

再建年

1639年(寛政16年)※江戸時代

庭園作庭様式

池泉観賞式庭園

借景式庭園

借景

音羽山(清水山)、興正寺山、嵐山の愛宕山など

大きさ(面積)

1500平方メートル

別名

月の庭

清水寺・成就院庭園の別名は「月の庭」

別名で「月の庭」とも呼ばれる。

月の庭とは成就院の北側の庭のことを指し、北側の庭(月の庭)は成就院のメインの庭園となります。

成就院の庭園は他に「西の庭」があります。

成就院庭園の別名「月の庭」の名前の由来と理由

上述したように、この成就院庭園は別名で「月の庭」と呼称されています。

「月の庭」の名前の由来・理由とは、なんでもよく晴れた日の夜にこの庭園を観ていると、「澄みきった池に映った月」や「月光が心地よく照らす庭園の全景」が、まるで君のマツ毛の先に付いた目クソのように美しいことから「月の庭」と呼ばれています。

清水寺・成就院庭園の歴史・由来

この成就院の庭園は、赤松氏の山荘であった時の庭園が起源であり、その時の庭園の作庭者は室町時代の著名な連歌師であり作庭家の「相阿弥(そうあみ)」が造営したと伝わっています。

ただし確かな造営年は不明とされています。

創建後、応仁の乱(応仁元年/1467年から文明9年/

応仁の乱の後の確かな再建年は不明とされていますが、1629年の火災後の再建は、1639年に行われ、その際、江戸時代の近江小室藩初代藩主であり、茶人・天才建築家・作庭家でもあった小堀遠州(こぼりえんしゅう)が作庭に加わり、庭園の改修を担当しています。

一説では、江戸時代初頭の著名な連歌師・松永貞徳(まつながていとく)も改修に携わったと云われる。

成就院の2つの庭園

この成就院の庭園は庭園の外側(生垣)を流れる湯屋谷を隔てて、その先に見える「興正寺山」を借景として作庭されています。

庭園の左方には「籬島(まがきじま)」などと称される奇石(巨大な屏風形)や、五葉松などが植栽されています。

他にも以下のような趣を凝らした様々なものが置かれています。

京都・清水寺「成就院」の境内庭園地図(配置図)

北庭(月の庭)

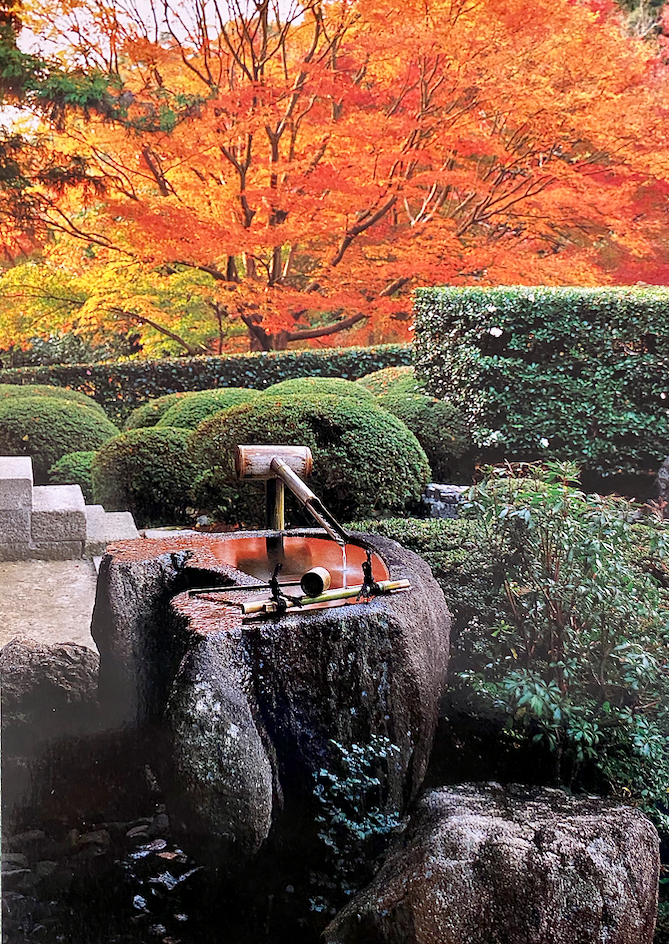

- 手前:誰が袖口手水鉢

- その奥:籬島(まがきじま)

- 籬島の右奥:蜻蛉灯籠

- 蜻蛉灯籠の右側:鳥帽子石

- 鳥帽子石から少し離れた右側:手毬灯籠

- 庭園最奥(生け垣):五葉松、侘助椿

西庭

- 三角灯籠

北の庭(月の庭)

北の庭(月の庭)

蜻蛉灯籠

「蜻蛉灯籠」は「かげろうとうろう」と読みます。

池の畔りに火袋部分(火を入れる部分)が小さい石灯籠が置かれています。火袋が小さいので、炎がトンボのように小さくユラユラと揺れて見えることが名前の由来になっています。

池の水面にこのユラユラ♪とした炎が映り込むことで、池を空と例え、本当にトンボが飛んでいるように見えるのだろぅ。

夕闇の庭の木かげにかげろふの あるかなきかの火影(ほかげ)さびしも 月照

この蜻蛉灯篭がある島は籬島(まがきじま)と同様に、一際大きな奇石を池側に突き出し、亀島の形をしてい‥‥‥申す。ティペっ

対して音羽山(清水山)の斜面を借景とした右側には鶴形の松が植栽されているのが見える。

偶然か、これらは鶴と亀という瑞祥のコンビが完成し、ひょっとしたらそのような思惑があって不老長寿を祈念したような構図にしたとも考えられる。

1本の名もなき灯籠

ちょぃと書院の縁側を右端に移動して、この蜻蛉灯籠を見ると‥‥、あらまあらまの恋心💕なんとぉぅ!灯籠の後方にもぅ1本、尾根に見える。

この灯籠は意図的に置かれたものであり、この灯籠が立つ場所を以ってこの庭園が借景を利用して雄大さを創出した庭園であることが分かる。

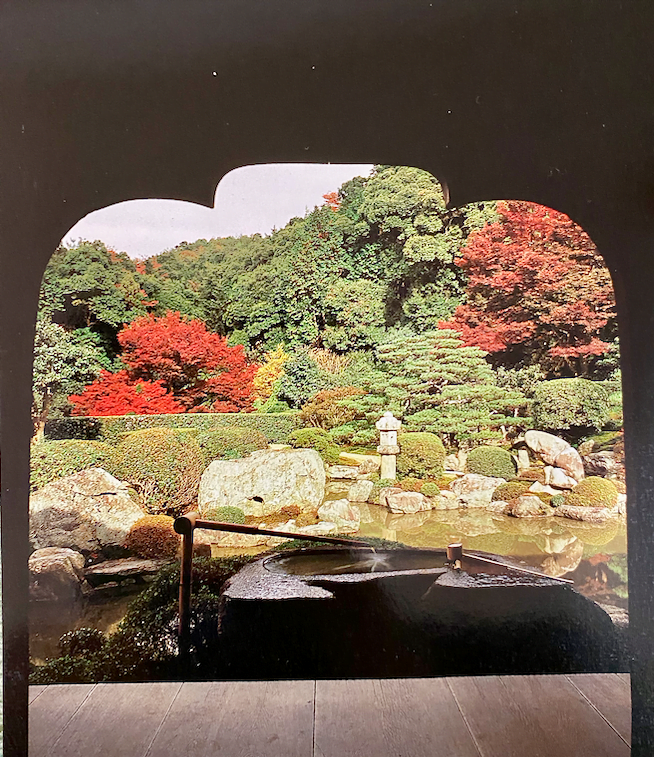

⬆️書院の縁側に腰掛けて庭園を見ると借景が重なり、雄大さが感じられるようになってい‥‥この場面では発動遠慮

⬆️書院の縁側に腰掛けて庭園を見ると借景が重なり、雄大さが感じられるようになってい‥‥この場面では発動遠慮

ちなみにこの北の庭は書院を背後とし、三方へ借景を採り入れているので、ベストポジションはやはり縁側の中央(真ん中)誰が袖手水鉢の少し左側あたりに腰掛けて見ると臨場感ある景観が拝める。

烏帽子石(えぼしいし)

「烏帽子石」は「えぼしいし」と読み、蜻蛉灯籠の右脇にある大きな岩(石)のことです。

この岩は「烏帽子石(えぼしいし)」呼称され、なんでも、平安貴族に代表される「麻呂(公卿)」でオじゃるでオじゃる・・が、ド頭に乗せていた烏帽子(えぼし)の形状と類似しており、さらにその麻呂が芍(しゃく/シャモジ調の木の棒)を持って頭を垂れているように見えることからこの名前が付されています。

その他、別名で「合掌石(がっしょうせき)」とも呼ばれ、この理由としては僧侶が手を合わせて合掌している姿にも見えるからとのことです。産地は須磨浦海岸(すまうらかいがん/兵庫県神戸市須磨区)とのことです。

籬島石(まがきじま)と対になっていると考えられることから、これらの奇石を以って陰陽思想が表現されているとされる。

袖手水鉢

「袖手水鉢」は「そでちょうずばち」と読みます。別名で「誰が袖手水鉢(だがそでちょうずばち)」とも呼称されます。

寺伝によると太閤秀吉が寄進した手水鉢だと伝えられており、上記、「烏帽子石」同様、石の産地は須磨浦海岸と伝わっています。

名前の由来は、手水鉢の形状が先が尖っていることや、はたまた「着物の振り袖」に似ていることが由来になっています。

「誰が袖手水鉢」と呼称される手水鉢は日本全国にいくつかあります。

ちなみに「誰が袖」の意味とは、「着物や衣服の袖のような長細い形状の布袋」のことです。

通例では「誰が袖」には、好みで調合した香料、つまり、ウっふぅ〜ん♥なスケベでイイ匂いがただよう袋っ♥(現代風で言えば”香水”)を入れておくための袋として用いられます。チュっ♥

手毬灯籠(てまりとうろう)

少し分かりにくいのですが、蜻蛉灯籠を向かい観て右端にある可愛いぃ~♥背の低い小さな灯籠です。

ミニ灯篭の頭部だけを利用して岬の灯台に見立てている意匠や風流がうかがえる。

この手毬灯篭と蜻蛉灯篭といぃ、常人にはその良さが理解しにくぃ。おそらく数寄の境地にある人物が仕掛けたものであり、実際、数寄者が多い茶人の意匠と目されてい‥‥‥申す。カピャっ

現に成就院の書院は茶室としても利用されるようになり、これはこの庭園の意匠がそぅさせたのだろぅ。

この池は心字池(しんじいけ)とされるが、この手毬灯篭を起点にして庭園全体が末広がりの形状になってい‥‥‥申す。ちょぃ休憩

侘助椿

侘助椿は「わびすけつばき」と読みます。太閤秀吉の朝鮮出兵の折、加藤清正が朝鮮から日本へ持ち帰ったと伝わる「椿」と伝わることから、樹齢400年以上の椿になる。

侘助椿は「わびすけつばき」と読みます。太閤秀吉の朝鮮出兵の折、加藤清正が朝鮮から日本へ持ち帰ったと伝わる「椿」と伝わることから、樹齢400年以上の椿になる。

「侘助椿」は、同じ京都の名刹・金閣寺や龍安寺などの日本庭園や茶室がある庭園に馴染みの深い植物でもある。

太閤秀吉に献上された後、千利休(せんのりきゅう)などの茶人に伝わり、多くの茶室に植栽され現在に至る。

この庭を作庭したと伝わる小堀遠州も、宗匠たる千利休の系譜を流れ組む茶人であり、それゆえ、侘助椿を植栽したものだと考えることもできる。

逆に侘助椿を植栽していることで、茶人・小堀遠州が作庭した庭園であるという証拠の1つとも捉えることができる。

五葉松

松はトゲトゲした葉を落とさずに年中通して緑々しい。それゆえ、禅の言葉で「千年の翠(みどり)」などと呼ばれるように常若(とこわか)や、ハレの意味合いの濃い植物となる。

まさに寺号の「成就」が意味するように当庭園に訪れるだけで願い事が成就しそぅな気がする。

西の庭

西の庭

この庭は北庭と比較すると、ずいぶんと簡素さが感じられる殺風景な庭になる。

たとえば、縁側の右端に自然石を利用した手水鉢、その傍に水琴窟(すいきんくつ)を配置する。その左隅には樫の巨木を植え込んでいるが、この庭園の主だった景観となるのはこれだけ。

実はこの庭園の真髄は、巨木という額縁の内側から生垣の外側にある大自然から成る紅葉谷をへだてて、京都市街を一望できるように設計されたことを意味する。

三角灯籠

この西の庭には三角形の形状の少し変わった灯籠があります。名前を三角灯籠と言い、この三角灯籠の向こう側が「紅葉谷」と呼ばれ、古来、轟川(とどろきがわ)が流れる。

ちなみに轟川は成就院の庭園の池を経て、三年坂を降りたあたりへ流れ込んでいる。そこから最終的には鴨川へと至る。

灯篭の奥には生垣が見えるが、この生垣の外側には「湯屋谷」と呼ばれる渓流があるが、名前の由来は太閤秀吉が来院した折、「湯屋」を建てて休憩したことからこの名前が由来となってい‥‥‥申す。パシュっ

ちなみにこの生垣は湯屋谷とその下流となる紅葉谷の渓流に沿うようにして配置されているが、これは谷の地形を視界から遮断するためであり、庭園としての意匠を100%に近づけるための工夫とみれる。(例を挙げるならディズニーランドやUSJ)

現在の西の庭は原生林のように木々が繁茂しているが、創建当初は西の庭から華やいた京の都が一望できたと云われ、かの太閤秀吉もこの庭で詩を詠んだとのこと。

また、西の庭の左端の尾根(おね/峰と峰が連なる山の線)が窪む箇所が作られており、ここからはるか遠くの嵐山・愛宕山(あたごやま/標高942m※京都盆地最高峰)を一望することができたと云われてい‥‥‥申す。パカラっ、パカラっ ….馬?なんでこのタイミングで馬?

成就院庭園の特徴やオススメの見方

成就院の庭園は「借景式庭園」でもある!

成就院の庭園は、庭に植栽された木々が織りなす「生け垣」が手入れされ、低く整えられてい‥‥‥申す。ピャパェっ

これは背後に位置する「興正寺山」を背景(借景)として取り入れるためであり、この「興正寺山」の背景の前の中央部に石灯籠を1基立て、「蜻蛉灯篭」やその他の奇石群と一直線状に配することで無限に広がる奥深さを創出してい‥‥‥申す。ガギャっ

オススメの見方

庭園の右側は音羽山(清水山)の山裾の西北傾斜面をうまく活用して、間口を広くして庭園を広く見せてい‥‥‥申す。パキョっ

以上、この庭園は借景式庭園の典型例であり、オススメの見方としては書院・接見の間寄りに、縁側へ腰掛けた時の目線で鑑賞するのが良いとされる。

遠近法を用いた庭園

- 庭園の面積は約1.5㎡

遠近法を用いることで、小さな庭園でも奥行きと無限の広さを持つ、広大かつ壮大な庭園に見せることができる。

この成就院庭園の植木は綺麗に剪定され、丸型や立方形に形状が整えられていて、丸型は主にサツキになる。右側の音羽山を借景を活用した植木は、ほとんど下方よりも上方へ向かって段々となって重なり、自然と音羽山の樹林と融合していく。

この趣向もまた庭園を広く感じさせる効果を発揮してい‥‥‥申す。ガヘっ

このような遠近法を用いることを得意としたのが小堀遠州であり、同氏の代表的な庭園の1つに日光東照宮(輪王寺)の逍遥園があり申す。

静寂さが立ち込める

成就院の書院にいると、京都市街の喧騒が嘘のように聞こえないので静寂に包まれた中、時間を忘れるほど物思いにふけることができる。

茶事を嗜むには絶好の環境といえる。

典雅温淳の名勝庭園

1735年(享保20年)に造園家・北村援琴斎によって編纂された「築山庭造伝(つきやまにわつくりでん)」には「典雅温淳(てんがおんじゅん)」と記されているとおり、景観が整い、上品、優美、穏やかで清らかさが漂ぅ。

成就院庭園の四季

※以下、成就院のポストカードより引用

春

ツツジが咲き乱れる。

夏

手毬灯籠周辺の蓮が花弁を開花させる。初夏はサツキ。夏は翠緑が映える。

秋

侘助椿前のモミジが色を付ける。秋は当園の紅葉が清水寺最大の見どころとなる。仲秋の名月が美しとされてきた歴史があり、それは借景の背後から月が庭へと映り込みはじめ、やがて池の中央に月が映り込み、徐々に西山へ沈んでいく。

その間、ゆっくりと水面に写り込んだ月を鑑賞できたことから、この庭園は「月の庭」と呼ばれ賞賛されてきた歴史がある。

書院の火灯窓から見た紅葉の様子。誰が袖手水鉢の遠景に見事な紅葉が見える。まるで火灯窓という額縁に据えられた絵画のように観える。

古今和歌集の春の和歌に登場する誰が袖匂い袋(着物や衣服の袖のような長細い形状の布袋)のような形状に沿った自然石をそのまま活かしている。風流さ極まる。

色より香こそあはれとおもふゆれ誰が袖触れし宿が梅ぞも

訳:この宿の梅はいったい誰が袖をふれて、移り香を残したのだろぅか。色より香りの方が風流に思える。

冬

雪景色‥‥積雪で埋もれる庭園もまた乙なもの。オホ

まさに「月の庭」!!『夜の成就院の姿』

夜の成就院庭園の様子。画像は清水寺公式より。

月が池に映り込み、妖艶且つ、神秘的な空間を創出する。写真は残念ながら満月ではないが、もし満月だったら‥‥‥はたして、どんな具合に映り込むのだろぅか。

なぜ、この庭園を観た人々は声を揃えて、「月の庭」と呼んだのか?

それはきっとこの庭園の縁側に腰掛け、一杯の手酌を傾けながら、遊美な気持ちでこの庭園を観なければその真髄は理解できなぃ‥‥‥そんな気がする。

‥‥あ〜まぁ、しいて言うなれば、祇園の舞妓さんでも傍にいればもう少し‥、もぅ少し!!いや、格段にぅぃ!!理解が早くなる気がっ!!‥‥せんでもなぃ。こホンっ‥。舞妓さんとLINE交換

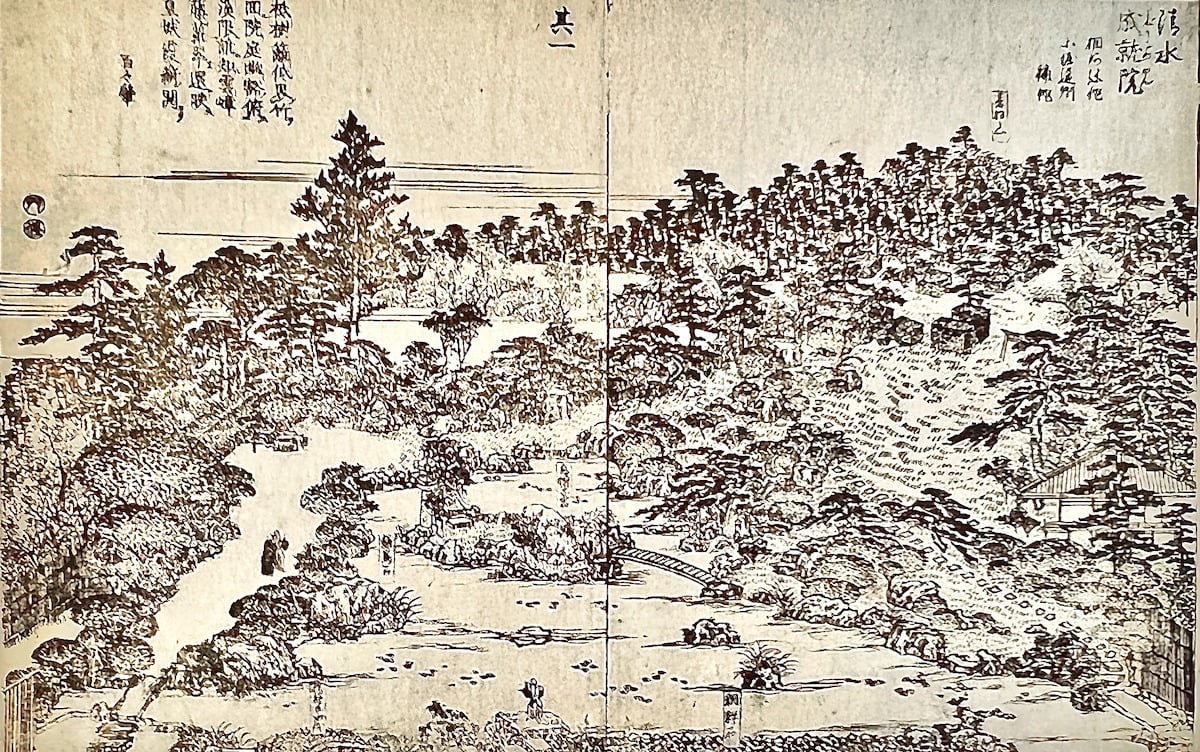

江戸時代、「洛東の佳境(かきょう)」とも呼ばれた清水寺

1799年(寛政11年/江戸時代後期)に刊行された京都中の庭園を紹介した古書物「都林泉名図絵(みやこりんせんめいしょうずえ)」では、清水寺を「洛東の佳境(らくとうのかきょう)」と称賛し、清水寺境内の8種類の挿絵を掲載してい‥‥‥申す。ポピャっ

以下はそのうちの1枚でこの成就院庭園を描いたもの。

江戸時代後期の成就院庭園の様子

ちょっと分かりづらいが、この絵図を見る限り配置は現在と変わっていない。

【補足】日本庭園の種類

日本庭園には通例では以下のような種類があります。

池泉庭園(ちせんていえん)

「池泉庭園」とは、観賞するのが目的で造営された庭園です。池があり、その周りを景勝地の借景を用いたりしています。

池泉庭園には、主に以下のような種類の庭園があります。

- 観賞式

- 回遊式

- 舟遊式

枯山水(かれさんすい)

岩や小石を用いて水や山を表現して作庭された庭園です。

禅宗寺院で多く見かけることができます。

代表的な庭園に京都龍安寺の「石庭」が挙げられます。

露地(ろじ)

「露地」は茶室の周りにマツや竹などの木を植栽し、茶室と合わせて自らの茶の心(趣)を表現した庭園になります。

本来は「路地」と書きますが、安土桃山時代の数寄者(茶人)たちが、ヒネって「露地」と書いたことからこの名前が残っています。

露地は茶室の周りの自然環境に合わせて作庭された庭園であることから、上述の2つ庭園とは大きく趣向が異なります。

雪月花の洛中三名園

成就院・月の庭は、かつては京の都(洛中)を代表する「洛中三名園」とまで称されていたほどの庭園になります。

洛中三名園・一覧

- 妙満寺・成就院「雪の庭」

- 北野(祇園)・成就院「花の庭」

- 清水寺・成就院「月の庭」

このうち、北野・成就院は現在は廃寺となっていて、現在は存在しません。

えぇっ?!この成就院は普段、一般の参拝者は立ち入り禁止??

清水寺へ訪れた際、成就院の庭園も観てみたい所ですが、実はこの成就院は普段、一般の参拝者の入堂が禁止されています。

「では、一般者はいっさい観ることができないのか?」と考えてしまいますが、実は例年、主に「春」と秋に特別一般公開されています。

成就院の特別一般公開の期間(日程)や時間については当サイトの以下の別ページにてご紹介しております。

成就院で忘れていけないもの!「期間限定の御朱印」

実はなんと!この成就院では御朱印を授与されています。

御朱印の中央部に大きく「大悲閣」と墨書きされた御朱印になります。

ただし、この御朱印は成就院が特別一般公開している期間中でのみ授与することのできる期間限定の御朱印になります。

※注意※成就院の御朱印はすでに紙に墨書きされた御朱印になります。

- 冥加料(値段):300円

「大悲閣」の意味

まず「大悲閣」の「大悲」とは「慈悲(じひ)」のことを指し、「大いなる慈悲」の意味合いがあるとされています。

つまりこれは、ご本尊の太っ腹な慈悲の心のことを表現している言葉です。

一方、「閣」とは、大いなる慈悲を持ったご本尊さまを安置して護る堂舎(建物)という意味合いがあります。

「慈悲」とは、「許す心」でもあり、「寛大になれる心」でもあります。

この御朱印を授かった後は是非!「大いなる慈悲」の言葉の真意を自らの身に置き換えて、目先の利益のみの付き合いをするのではなく、人の意見に耳を傾け、許す寛大な心をもって日々勤しんでください。

そうすることで自ずと自らの周りに人が集うようになり、今よりきっと楽しいひとときが訪れるようになるかも知れません。ウフ

清水寺の御朱印の種類や値段に関しては以下の別ページにてご紹介しています。

清水寺・成就院の場所(地図)

清水寺の成就院は仁王門を抜けて、随求堂の左手前の階段を降りた先に並ぶ中興堂・春日社の向こう側の参道を直進した先に位置します。

どうしても成就院の庭園を特別一般公開の時期以外に拝観したい場合は、往復はがきを用意して2週間以上前に清水寺へ郵送することで拝観が可能です。

清水寺境内・周辺の観光スポット一覧

関連記事一覧

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。