京都・清水寺「仁王門」【重要文化財】

創建年

- 不明

- 推定:鎌倉時代以前

再建年

- 1467年(文正2年)から1572年(元亀3年)/室町時代

- 2003年(平成15年)

建築様式(造り)

- 入母屋造

- 楼門

- 三間一戸

- 八脚門

屋根の造り

- 檜皮葺

大きさ

- 高さ:約14.2m

- 奥行:約4.9m

- 横幅:約9.5m

重要文化財指定年月日

- 1966年(昭和41年)6月11日

清水寺・仁王門の読み方

仁王門は「におうもん」と読みます。

清水寺・仁王門の別名

赤門

別名で「赤門」とも呼ばれる。

名前の由来としては、色鮮やかな丹塗りの朱色であることに基づく。

目隠し門

往時は「目隠し門(めかくしもん)」とも呼ばれてい申した。

名前の由来としては、清水寺本堂の舞台へ行けば、京の都を一望できることから、洛中に御座す「天皇の御所」を見下ろすこともできる。

つまりこれは天子を見下すことにつながり、天皇を見下す行為が禁忌にあたるされたことから、舞台からは洛中が見えないようにする配慮として、わざわざこのような巨大な門が建てられたと云われる。

なお、仁王門は清水寺だけある特有の門ではなく、おおむね寺社の境内入口に設けられる守護的な意味合いを持つ門でもある。

それゆえ実際のところ、尊王攘夷(天皇崇拝)のために明治時代以降に尊皇派によって広められた吹聴とも考えることができる。

大門

標高100メートル、割と勾配のある21段の石階段の上にそびえるようにして立つ清水寺の正門であり、その様は清水寺を守護し、まるで来る者を威嚇して見張っているようにも見える。

藤原明衡(明衡本)の清水寺縁起にも次のように記されてい‥‥‥申す。チャプゥェっ

『大同二年(807年)、また伽藍を造り闢げる(ひろげる)。法号「北観音寺」、堂前の額あらきかに世号「清水寺」、大門の額にあらきかなり』

これは清水寺が寺の増築を行った798年(延暦17年)後、ほどなくして創建された事実も浮上する。

清水寺・仁王門の歴史

この仁王門の創建時期は不明とされているが、鎌倉期の特徴を残す仁王像が安置されていることから、まずは少なくとも鎌倉時代以前にこの場所にすでに建っていたと考えることができる。

その後、わずかな記録を読み解くと、清水寺の境内は過去に幾度ともなく、大火事にて全焼し、その都度、再建されてはいるが、同時に清水寺に伝承されてきた数々の記録文書を焼失してい‥‥‥申す。ちょっと眠いから発動はスルーで…

過去、特に被害が大きかったのが、室町期に勃発した応仁の乱(1467年~1477年)であるが、この時は全勝し、その後間も無くとなる1478年から1500年までの間に再建されてい‥‥‥ます。(フェイント)

1629年(寛永6年)にも大火事が発生するが、仁王門は境内入口に建っていたことが幸いしてか、奇跡的にこの大火事の難から逃れることができている。以後、現代まで火災はなく、つまりは、現在の仁王門は室町時代の特徴を色濃く残す門構えということになり、これが現在見ることのできる仁王門の姿となりゅ。

現在のこの仁王門は1966年(昭和41年)6月11日に国指定の重要文化財に指定されています。

清水寺・仁王門の建築様式(造り)

楼門造り

「楼門(ろうもん)とは、2階建ての門にはなるが初重と2層目の間には屋根が無い門のことを指す。

門内部の天井は「格天井」

門内部の天井は門中央を2間に区切るが、天井にはそれぞれ「格天井(ごうてんじょう)」が用いる。

出組

柱上に三斗組(出組)を用い、その中備として間斗束(けんとづか)を据える。

尾垂木と繁垂木

垂木組は二軒繁垂木(ふたのきしげたるき)」を用い、軒先は黄色く塗られており、周囲の朱色とのコントラストを与える。

高欄とスノコ縁

扁額の下にはスノコ縁と高欄(こうらん/=手すり)を四辺へまわす。スノコとは「簀子」のこと。平安時代においては断面・方四寸(約12㎝)の角材のことを指した。

簀とされているが竹材のみとは限らなぅぃ。(現代はヒノキ材を用いることが多いと聞く)

平安時代などは麻呂マユ半の邸宅の寝殿造で用いられた意匠の一種であり、上級貴族の邸宅にはこの仁王門のように高欄が附属した。

仁王門の奥は小広場になっていることから、たとえば遊興が盛んだった江戸時代など、仁王門の後ろで儀式や行事が行われた際に上客の物見席として用いられたのかもしれなぅぃ。

春日大社の楼門(南門)にも簀子縁が用いられてい‥‥‥申す。ビビャグェブっ

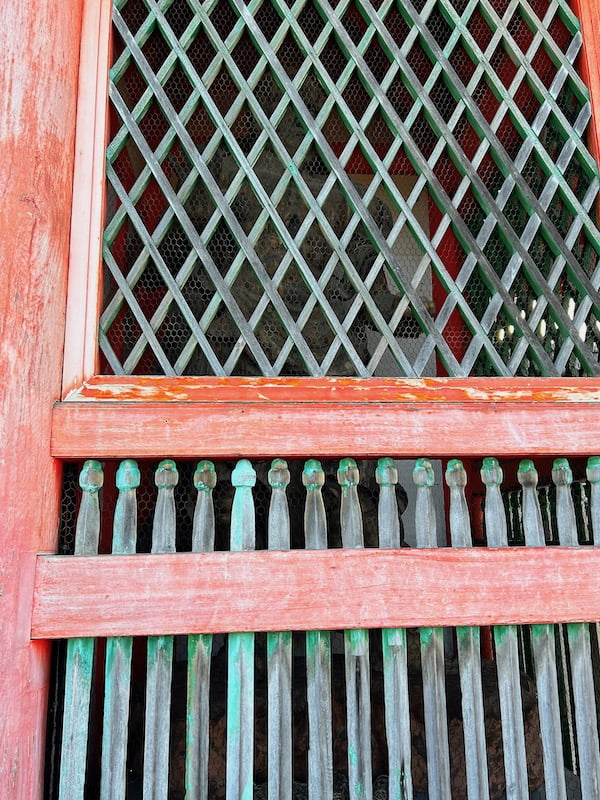

菱格子

仁王像が安置されている左右の間口の全面には緑の菱格子がハメ込まれ、内部の像を護っているが、じっくりクリリン気円斬なほどジックリと見学したい場合、見づらい。…どゆ意味や

屋根

屋根はヒノキの樹皮を葺き詰めた桧皮葺であり、これは清水寺の建造物全体に見ることのできる清水寺の大きな特徴と言える。(清水寺は平成の大改修にて伽藍のほとんどの堂の屋根を檜皮へ葺き替えている)

八脚門

この門は本堂の手前に建つ轟門と同様、「八脚門(はっきゃくもん・やつあしもん)」などと呼ばれるが、12本も柱があるのに「ハ脚」と呼ばれる所以は、門柱をカウントする時、通常は本柱を除外するから。

この門の場合は中心の4本を除外した前後の8本の柱のみをカウントしたことになり申す。アギュエっ

清水寺・仁王門の見どころや伝説

仁王像

仁王門の左右両端の間口には仁王像が安置されている。

清水寺の仁王像も従来の寺院で散見されるような口が開いた阿形と、口を閉じた吽形で表現された2躯の尊像となる。

清水寺の仁王像の最大特徴といえるのが、京都府最大の大きさを持つ仁王像だということ。

しかし残念ながら、現在は菱格子が正面左右の三方にハメ込まれ、内部は非常に見えづらくなっている。

仁王像の詳細については下記ページにて💘

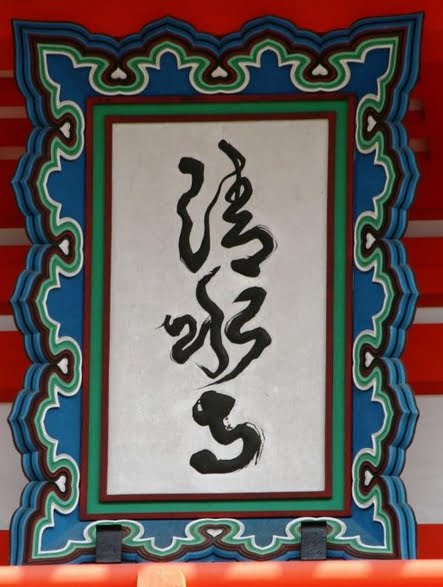

扁額

仁王門にも扁額が掲げられているが、これは有名な能書家「藤原行成」の直筆とされる。

当人が書した根拠となっているのが、鎌倉時代中期の古今著聞集(こいんちょもんしゅう)に記された「大納言行成の書」の一文。

なお、上掲、現在の扁額を見れば分かるように実にカラフルふるふるな極彩色が施されているが、これは2003年(平成15年のに仁王門の修理と並行して再度、塗り直されたことによる。

能書家とは?

「能書家」とは「字が上手な人」や「独創性のある字が書ける人」のことを指し、字の上手さを生業としている人のことを指します。

現代風で言い換えると「書道家」と言うことができます。

この藤原行成は「三蹟(さんせき)の1人」とも云われる。「三蹟」とは、平安時代中頃の日本国内で字を書くのが上手かった3人の書家を指します。

【補足】三蹟の3人

- 小野道風(おののみちかぜ/トウフウ)

- 藤原佐理(ふじわらのすけまさ/サリ)

- 藤原行成(ふじわらのゆきなり/コウゼイ)

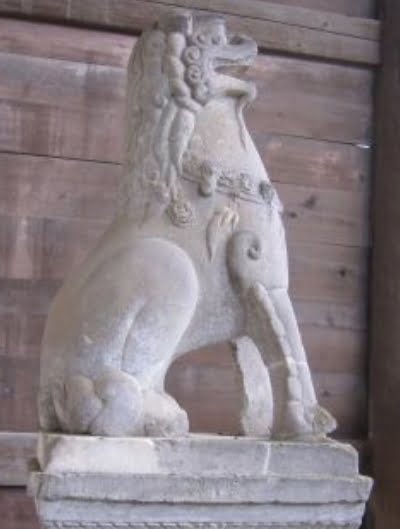

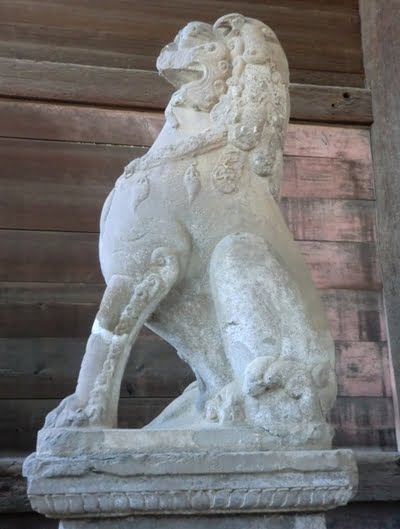

両方とも口を開けた狛犬【💀清水寺の七不思議👻】

この仁王門の狛犬はちょっとした清水寺の名物スポットです。

離れて見ると何も変哲もぬぅあぃ、ごく普通の2頭の狛犬ですが、近くでよく見ると‥‥‥あらまあらまの恋心♡‥なんとぉぅっ!2頭とも口が開いている「阿形(あぎょう)」姿の像容になっており、これは清水寺の七不思議の1つとも噂されるもの。

向かい見て左側の狛犬像

向かい見て右側の狛犬像

ただし、正式には狛犬像ではなく、獅子像になる。

1944年(昭和19年)に造立された像となり、正式には境内の地主神社に属する獅子像になるとのこと。オホっ

仁王門の狛犬は実は銅像だった?!

実はこの仁王門の狛犬は造立された当初は「銅製の阿・吽の狛犬」だった。しクぁし!第二次世界大戦(太平洋戦争)の折、武器の材料調達のために政府に没収されてい‥‥‥申す。チョペッっ

以前の銅製の狛犬像は大阪平野区在住の実業家「竹原友三郎」という人物が1911年(明治44年)に寄進した銅像であり、高さ約1.5m、重さ約1000kg(1トン)もの「狛犬像」だった。

しかし、前述のように政府の供出令により1942年(昭和17年)に武器製造の材料とするために没収されてしまぅ。

それから戦後の1944年(昭和19年)、以下の篤志の団体によって再度、石像として造立され、寄進されてい‥‥‥申す。パチョパっ

- 清水寺普門会(ふもんかい):向かって右側の狛犬像

- 音羽婦人会:向かって左側の狛犬像

仁王門の狛犬像が石像で寄進された理由

実は1944年(昭和19年)に狛犬が寄進された際、発願者であったのが当時、清水寺貫主であった「大西良慶和上(おおにしりょうけいわじょう)」となる。

発願される時、『次は持っていかれへんように石像でお願いしたいな』とのお言葉が発端となった。

ちなみにこの清水寺の狛犬ですが、東大寺南大門の狛犬像がモチーフとなってい‥‥‥申す。パッティャペェっ …何人?何族?

⬆東大寺南大門の仁王像の裏面左右に安置される狛犬像

仁王門の右端の「カンカン貫」【💀清水寺の七不思議👻】

「カンカン貫」とは、平易に「貫材(ぬき)」のこと。

門を横に見て前後に貫を渡し、左右の間口の支材としてい‥‥‥申す。ボギャゥェっ

貫材は主に柱間を渡すために用いることから、柱から材の先っちょが飛び出しているのだが、この仁王門の貫材も例外なく、先っちょが飛び出してい‥‥‥申す。ちょぃ発動見送り/メンゴ

例えば‥‥‥こんな感じで。

この写真は仁王門を清水坂からあがってきて仁王門を見て右端の柱に通された腰部の貫になる。

水平をとって柱間を渡すので、当然ながら、この反対側も柱からも同じ貫材が飛び出しているのだが、なんでも、この貫の先っちょを叩くと反対側の貫から「カン!カン!」と音が響いて聞こえてくるとのこと。ホンマかぃ

このことから別名で「カンカン貫」と呼ばれ、古来、清水寺の七不思議の1つとされる。

カンカン貫の詳細は下記ページにて💘

清水寺・仁王門の場所(地図)

仁王門は清水寺の正門となる門です。境内の入口に位置し、参拝する際に最初にクグる門です。

関連記事一覧

関連記事:![]() 【京都・清水寺の七不思議】「目隠し門」の名前の由来と理由が京都御所と密接な関係にあった?

【京都・清水寺の七不思議】「目隠し門」の名前の由来と理由が京都御所と密接な関係にあった?

関連記事:![]() 【👻清水寺の七不思議💀】仁王門の狛犬像は2体とも阿形(口が開いている)?!その理由とは?

【👻清水寺の七不思議💀】仁王門の狛犬像は2体とも阿形(口が開いている)?!その理由とは?

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。